軍刀で百人斬り?戦国時代ではないのだ。冷静に考えればあり得る訳が無い、そんなマンガの様な話が真実となり、二人が処刑された。これが戦争だ。

下士官兵の軍刀は基本的に官給品であり管理も兵器扱いであるが、将校准士官の軍刀はの1875年の太政官布告以降、

陸海軍解体に至るまで基本的に陸海軍服制上の制式であり、そのため純粋な兵器ではなくあくまで軍服などと同じ軍装品扱いであった。

そのため他の軍装品一式と同様に官給品ではなく私物であったため、階級に見合う軍刀を自弁調達する必要があった。

つまり、軍刀とは階級章であり、武器ではなかった

あくまで武器は銃、銃剣である。

当時、中国大陸で何が行われているか知る術は新聞しかない。そして新聞の役割は、戦果報告と国民の戦意高揚だ。もっと言えば娯楽だろう。

そのために過大評価、つまり、尾ひれが付くのはあたりまえなのだ。フィクションで武勇伝なのだ。

しかも戦争でなく事変である。戦闘も敵はすぐに逃げてしまうような、地味な戦いで力の差は歴然としていたのだろう。

軍刀を武器として使う事が無かったとは言わないが

無抵抗な捕虜、市民、弱い者を軍刀で斬るなど、この武士道の国に出来るはずがない。

その新聞の犠牲になったのが、野田毅少尉、向井敏明少尉である。当時階級は二等兵、一等兵、上等兵

兵長、伍長、軍曹、曹長、准尉、少尉である。

一個小隊50~60人のトップが少尉です、学校で言えばクラス担任位のイメージだろう。

そんな彼等が戦後南京法廷で有罪となり、銃殺刑に処されるが、その遺書からも無罪は歴然である。

「死刑に臨みて

此の度(たび)中国法廷各位、弁護士、国防部の各位、蒋主席の方々を煩はしました事につき厚く御礼申し上げます。

只(ただ)俘虜、非戦斗員の虐殺、南京虐殺事件の罪名は絶対にお受け出来ません。お断り致します。死を賜(たまわ)りました事に就(つい)ては天なりと観じ命なりと諦め、日本男児の最後の如何(いか)なるものであるかをお見せ致します。

今後は我々を最後として我々の生命を以て残余の戦犯嫌疑者の公正なる裁判に代えられん事をお願い致します。

宣伝や政策的意味を以て死刑を判決したり、面目を以て感情的に判決したり、或(あるい)は抗戦八年の恨みを晴らさんが為、一方的裁判をしたりされない様(よう)祈願致します。

我々は死刑を執行されて雨花台に散りましても貴国を怨むものではありません。我々の死が中国と日本の楔(くさび)となり、両国の提携となり、東洋平和の人柱となり、ひいては世界平和が、到来する事を喜ぶものであります。何卒(なにとぞ)我々の死を犬死、徒死たらしめない様、これだけを祈願します。

中国万歳

日本万歳

天皇陛下万歳 野田 毅」

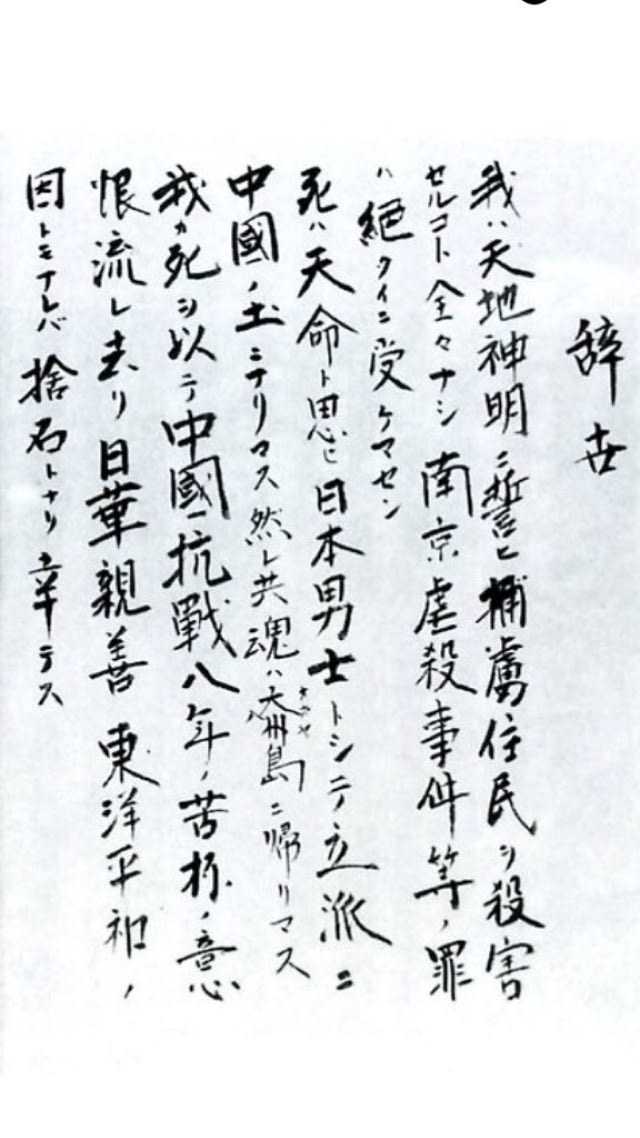

「辞世

我は天地神明に誓い捕虜住民を殺害せること全然なし。南京虐殺事件等の罪は絶対に受けません。死は天命と思い日本男児として立派に中国の土になります。然(しか)れ共(ども)魂は大八州島に帰ります。

我が死を以て中国抗戦八年の苦杯の遺恨流れ去り日華親善、東洋平和の因ともなれば捨石となり幸(さいわい)です

中国の御奮斗を祈る

日本の敢奮を祈る

中国万歳

日本万歳

天皇陛下万歳

死して護国の鬼となります 十二月三十一日 十時記す 向井敏明」

いかがだろうか、涙しかでない。

次に野田少尉が友人にあてた手紙の中の百人斬りの歌である。正に鼓舞する数え歌でしかない。

百人斬日本刀切味の歌(豪傑節)

一、今宵別れて故郷の月に、冴えて輝くわが剣

二、軍刀枕に露営の夢に、飢えて血に泣く声がす

る

三、嵐吹け吹け江南の地に、斬つて見せたや百人

斬

四、長刀三尺鞘をはらへば、さっと飛び散る血の

吹雪

五、ついた血糊を戎衣でふけばきづも残らぬ腕の

冴え

六、今日は面かよ昨日はお顔、明日は試さん突き

の味

七、国を出るときや鏡の肌よ、今ぢや血の色黒光

り

百人斬り競争を行った野田毅少尉、向井敏明少尉 両名を讃える歌で、作者は両少尉の同僚、第九連隊第一大隊副官の六車政次郎少尉である。

野田少尉は地元の友人中村碩郎に百人斬り競争を自慢する手紙を送っているが、その手紙の中で紹介されている。

この競争は地元で英雄譚として、大いに称賛された。 鹿児島市草牟田尋常小学校の副教材で百人斬り競争をとりあげ、

「血わき、肉おどるような、ほがらかな話であります」」と紹介されている。野田は、地元の小学校、中学校で、多くの「百人斬り講演」を行った。

南京軍事法廷において住民捕虜虐殺の容疑で起訴された。12月18日に最初の公判が行われ石美瑜裁判長によって「連続して捕虜及び非戦闘員を虐殺した」罪で即日死刑判決を受け、中華民国によって昭和23年1月28日に南京郊外(雨花台)で処刑された。

この戦後の悲劇を昭和46年、本多勝一が朝日新聞に連載していたルポルタージュ『中国の旅』でこの事件を取り上げた。

そこに書かれたものは、毎日新聞が報じたものとも、南京の軍事法廷のものとも違っていた。

ふたりは上官の命令で殺人ゲームを行い、百人斬り競争を三度も繰り返した、と書いている。

その記述に対して、作家の鈴木明が疑問の声をあげルポルタージュという手法により、

百人斬り競争がまったくの虚構であることを明らかにした上、毎日新聞の創作記事がもとにふたりは裁判にかけられ、毎日新聞の記者が創作を認めなかったため、ふたりは死刑になったと明かにした。

百人斬りが架空であることは、そのころの代表的な評論家や作家だけでなく、小田実など左翼文化人も認めることとなった。

本多は鈴木にまったく反論出来なかったが、間違いも認めず、謝罪もせず、『中国の旅』はそのまま刊行され何年かすると、百人斬り競争を事実と勘違いする人もあらわれた。

小学校の試験にだされたり、昭和六十年に建てられた南京の虐殺記念館では、ふたりの将校の写真が等身大に拡大され、もっとも目を引く展示物とされるようになった。

これを見逃さなかったのが、向井千恵子さんと弁護士稲田朋美だ。平成十五年四月二十八日、

野田毅少尉の妹野田マサさんと、向井敏明少尉の娘エミコ・クーパーさん、向井千恵子さんの三人が本多勝一たちを告発した。

『中国の旅』を書いた本多勝一、それを単行本として発行する朝日新聞、百人斬りの創作記事を掲載した毎日新聞、捕虜のすえもの斬りを書いた『南京大虐殺否定論13のウソ』を出版した柏書房。

平成十六年七月十二日、証言台にたった佐藤カメラマンは、南京に向かう途中で百人斬り競争の話を聞いたときのことを、

「百パーセント信じることはできません」「あたかもチャンバラごっこみたいに、目の前の兵隊を、一人斬った、二人斬ったと、そういうような戦争の形は私は見てませんから信用できません」と話した。

当事者の見聞ほど重要なものがないのは言うまでもないが、平成十七年八月二十三日、東京地裁での判決は、

毎日新聞の報道を「虚構であることが明らかになったとまで認めることはできない」とし、本多勝一の『中国の旅』などの記述についても「一見して明白に虚構であるとまでは認めるに足りない」と判定した。

遺族の訴えをみとめなかった。

この様に毎日新聞の捏造記事で、2人は冤罪で裁かれ

23年後本多と朝日によって再び捏造され再燃する。

旧日本軍を貶める新聞社の企みを司法、社会が、後押しし、旧日本軍遺族を再び苦しめる。

慰安婦問題と全く同じ絡繰りだ。改めて思う大東亜戦争は終結していない。