三笠宮親王殿下薨去に際してリテラが長文の記事を掲載した。既に用意されていた原稿を出したのでは、との周到さを感じる。

未だに皇室に関する女系論が横行する昨今、反日左翼の層の厚さに驚嘆する。

「逝去」の時点で目を通す気にはなれないが、取り敢えず反論の為と我慢して頂きたい。

まず三笠宮崇仁親王殿下、「崇仁」を「たかひと」と読める国民がどれ位いるだろうか。恐らく今上陛下の叔父と御顔は知っていても、名前が読め軍人であったことまで知る国民はそれ程多くないだろう。

その様な知識でこのリテラの記事を読めば、南京事件があったことを疑うものはいなくなるだろう。そのぐらい巧妙に書かれたある種の洗脳文と言える。

歴史修正主義とは捏造或いは当時の戦勝国の歴史観を否定、及び修正するもの達に貼るレッテルのことだが、右傾化、ネトウヨと同じ類いのものである。

【リテラ】-----------------------------------

逝去した三笠宮が語っていた歴史修正主義批判! 日本軍の南京での行為を「虐殺以外の何物でもない」と

昭和天皇の末弟で、今上天皇の叔父にあたる三笠宮崇仁親王が、昨日27日、心不全により逝去した。享年100歳だった。一部メディアは、崇仁親王の先の戦争に対する反省の念や、戦争反対への思いなどを伝えているが、その発言は、マスコミが報じている以上に踏み込んだものだった。崇仁親王は、いまこの時代を支配している右傾化に対して、早くから警鐘を鳴らしてきたとさえ言える。

それを象徴するのが、右派の“南京大虐殺はなかった”という歴史修正主義に対する強い批判だろう。

1915年生まれの崇仁親王は、陸軍士官学校に進み、軍人となり、日中戦争時の1934年1月から1年間、「若杉参謀」の名で参謀として中国・南京に派遣された。このとき崇仁親王は「支那派遣軍総司令部」で「支那事変に対する日本人としての内省」という文書を書き、日本の侵略主義を批判したのだが、その文書が発見された1994年には、月刊誌のインタビューで“南京大虐殺はなかった”という論についてどう思うか聞かれ、このように述べている。

「最近の新聞などで議論されているのを見ますと、なんだか人数のことが問題になっているような気がします。辞典には、虐殺とはむごたらしく殺すことと書いてあります。つまり、人数は関係ありません。私が戦地で強いショックを受けたのは、ある青年将校から『新兵教育には、生きている捕虜を目標にして銃剣術の練習をするのがいちばんよい。それで根性ができる』という話を聞いた時でした。それ以来、陸軍士官学校で受けた教育とは一体なんだったのかという疑義に駆られました」(読売新聞社「This is 読売」94年8月号)

このインタビューが収録された当時は、羽田内閣の永野茂門法相が毎日新聞のインタビューで「南京大虐殺はでっち上げだと思う」「太平洋戦争を侵略戦争というのは間違っている」などと発言するなど、戦中日本の戦争犯罪を公然と否定する流れが、すでに一部の右派だけでなくかなりの勢いを持ち始めていた時期である。

とくに、日中戦争初期の1937年12月の首都・南京陥落以降に日本軍が行った捕虜や民間人の殺害行為については、論者・研究者によってその人数に20万人から数百人、そして「そもそも虐殺は存在しなかった」といういわゆる“マボロシ論”まで論じられていた。その“数字”をとりたてる流れは現在も続き、現日本政府もまた「被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難である」としている。

だが、崇仁親王はこうした“数字”の論に対して“むごたらしく殺せば人数は関係ありません”と、はっきりと批判したのだ。さらに同インタビューでは、自身の南京での従軍経験としてこうも述べている

「また、南京の総司令部では、満州にいた日本の部隊の実写映画を見ました。それには、広い野原に中国人の捕虜が、たぶん杭にくくりつけられており、そこに毒ガスが放射されたり、毒ガス弾が発射されたりしていました。ほんとうに目を覆いたくなる場面でした。これこそ虐殺以外の何ものでもないでしょう」

言うまでもなく、崇仁親王が戦争犯罪を正視し、歴史修正主義をけん制したのは、再びこの国が戦争をすることがないようにという強い思いがあったからだ。1956年の著書『帝王と墓と民衆』(光文社)に付した「わが思い出の記」のなかでも、南京に配属された当時を振り返り、こう記している。

〈わたしの信念が根底から揺りうごかされたのは、じつにこの一年間であった。いわば「聖戦」というものの実態に驚きはてたのである。罪もない中国の人民にたいして犯したいまわしい暴虐の数かずは、いまさらここにあげるまでもない。かかる事変当初の一部の将兵の残虐行為は、中国人の対日敵愾心をいやがうえにもあおりたて、およそ聖戦とはおもいつかない結果を招いてしまった〉

〈わたしがここで言いたいのは、聖戦という大義名分が、事実とはおよそかけはなれたものであったこと、そして内実が正義の戦いでなかったからこそ、いっそう表面的には聖戦を強調せざるを得なかったのではないかということである〉

昨年、ユネスコの世界記憶遺産に「南京大虐殺」が登録されたことに対して、ユネスコへの分担金を留保するという“報復”に出た安倍首相にこそ聞かせたい言葉だ。だが、そうした誠実な態度を貫き通した崇仁親王に対し、これまで右派は「赤い宮様」などと揶揄し、「左翼」と批判してきた。前述した著書の一部が新聞で紹介されたときには、“これは日本軍を傷つけるものだ”という趣旨の脅迫まがいの手紙が当時品川区にあった三笠宮邸に届いたこともあったという。

しかし、崇仁親王はイデオロギーから発言したわけではない。崇仁親王がオリエント史などの歴史研究を愛し、大学の教壇にも立ったことはよく知られているが、その根本には、たとえそれがどれほど自分にとって正視し難い事実であったとしても、歴史には真摯に向き合わなければならないという覚悟があった。そしてなにより、崇仁親王自身が皇族という極めて特殊な立場にありながら、“権威”が大衆を惑わすこと、そして、自由な言論が封鎖されることこそ、民主主義にとって一番の障壁であると、60年以上前から指摘してきた。

マスコミはあまり取り上げないが、崇仁親王の思いが、皇室と国民の垣根を越える“民主主義”にあったことは明らかだ。たとえば1952年の「婦人公論」(中央公論社、当時)2月号に掲載された「皇族と自由」と題した聞き書きのなかで、崇仁親王は、昭和天皇の地方巡幸の際に警官が万歳しない人に対して叱りつけたという話を受けて、「これでは少しも人間と人間との感情が流れてきません。こんなとき号令をかけられた人がなぜ抗議しないのでしょう」「同じ人間同しなのですからハダカとハダカでぶつかり合ってほしい」としたうえで、「これが民主主義の基礎であることはいうまでもありません」と語っている。

あるいは1966年の「女性自身」(光文社)のインタビューでは、皇室の民主化の停滞を嘆きながら、侵略戦争の認識についてこう述べている。

「太平洋戦争が終わったときには、もうこれで地球上から悲惨な戦争はいっさいなくなったのだと思いましたが、現状をみると、まことにあさはかな考えだったことがわかります。

どんな大義名分をつけても、しょせん戦争は殺人です。人を殺すことは最大の罪悪です。戦争放棄を明記した新憲法の精神は、いつまでも大切にしなければなりません」

しかし、2016年の日本はどうか。安倍政権はメディアに圧力を加え、言論弾圧まがいの行為を繰り返し、さらに憲法を変えてこの国を戦争へと導こうとしている。そして、天皇の「生前退位」についても一代限りの特別法でお茶を濁し、抜本的な天皇や皇族の人権問題には決して触れようとしない。さらには、国民の多くはそんな安倍政権を支持し続け、歴史修正やその強権政治への国内外の批判に対しては、束になって「反日」だと襲いかかる。まるで、みずから民主主義を手放そうとしているかのようだ。

非民主的な存在である皇族のほうが国民や政治家よりよっぽど自由や人権、民主主義について考えを巡らし、また、負の歴史を正面から見据えていた。その歪な現実を、わたしたちはよく受け止めなくてはならない。

(宮島みつや)

---------------------------------------------

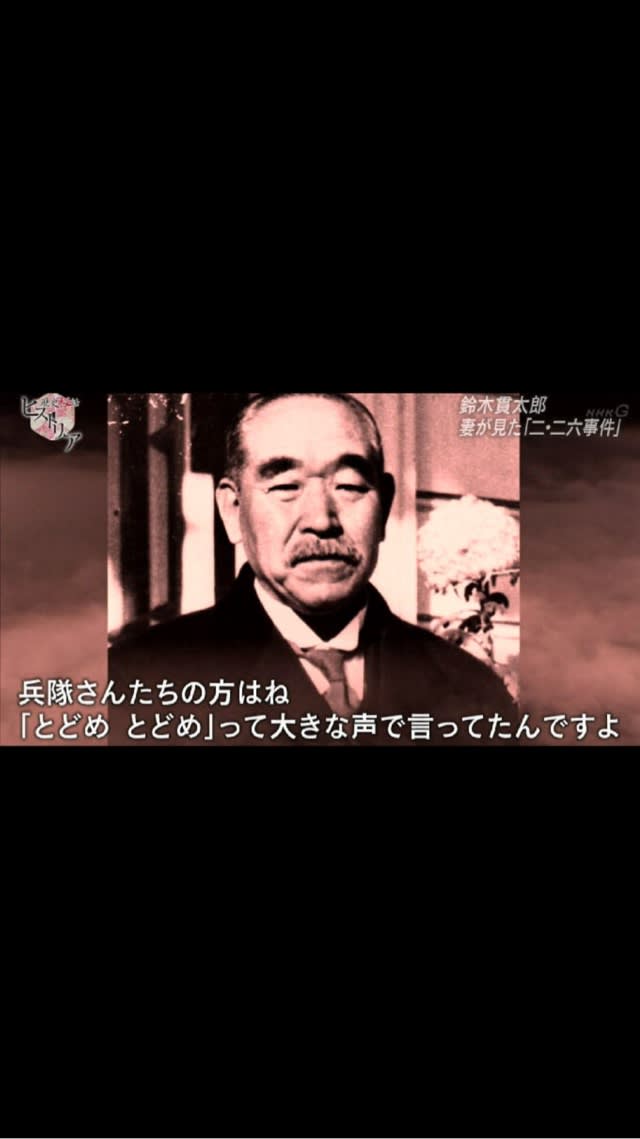

所謂南京事件は昭和12年12月のことであり、三笠宮崇仁親王殿下は昭和18年1月から翌昭和19年1月まで、コードネーム「若杉」の名で南京市の支那派遣軍総司令部に勤務された。

この事からも事件を目で見て、また体験された訳ではないことが明らかになる。

三笠宮親王殿下が平成6年のインタビューでお答えになったものであり、南京事件のことにお答えになっいるのでなく、人数の論争に対する無益さと士官学校の教育と実態との乖離、戦争に対する憎悪を話されていると読み解かなければならない。

『最近の新聞などで議論されているのを見ますと、なんだか人数のことが問題になっているような気がします。辞典には、虐殺とはむごたらしく殺すことと書いてあります。つまり、人数は関係ありません。私が戦地で強いショックを受けたのは、ある青年将校から『新兵教育には、生きている捕虜を目標にして銃剣術の練習をするのがいちばんよい。それで根性ができる』という話を聞いた時でした。それ以来、陸軍士官学校で受けた教育とは一体なんだったのかという疑義に駆られました」(読売新聞社「This is 読売」94年8月号)』

結論じみてしまうが、戦後の日本は敗戦により、全てを受け入れて反省してきた、つまり虚構の罪まで一緒くたにしてきた。

文中にあるように、

『羽田内閣の永野茂門法相が毎日新聞のインタビューで「南京大虐殺はでっち上げだと思う」「太平洋戦争を侵略戦争というのは間違っている」などと発言するなど、戦中日本の戦争犯罪を公然と否定する流れが、すでに一部の右派だけでなくかなりの勢いを持ち始めていた時期である。』

南京陥落直後現地に配属された本人、永野茂門でさえこの発言で更迭されるのである。

つまり、虚構の部分を否定しようとすれば、あらゆる戦争犯罪を否定する、軍国主義を賛美し、戦争を肯定する者として断罪されるのである。

中韓との友好の影に潜む歴史認識問題の絡繰として日本の戦後が反日に利用されているのだ。

リテラの本文全体を読めば、この目的が全て反安倍に集約されていることがわかるが、その左派的持論の強化の為に三笠宮親王殿下の平和への思いの言葉を多用し都合良く利用しているに過ぎない。

南京事件に論旨をもどせば、論争のままの南京事件を日本人が具体的に検証しようとすれば中国は協力を拒否し、資料の開示を拒む。要するに被害数を明らかにしない(明らかに出来ない)状態が、歴史認識問題の肝であり、永久に日本の汚点として海外からの視線、蔑視を維持出来る足枷となるのである。

それらを全て集約したのが南京大虐殺記念館であり、被害数は増えつづける。

三笠宮親王殿下の主旨が反戦平和への思いからの部分のみを抽出し、南京事件を語ることは甚だバランスを欠いており、日本テレビNNNの特集南京事件にも見られる片手落ちの検証であり、産経新聞が指摘したのは正にこの部分なのである。

この番組も従軍兵の陣中日誌の第一次資料を元にそれだけ(残虐な部分)だけを抽出、検証し、反対論及びその他の事実に触れず、陰湿なナレーションと効果音、BGMを駆使して否定派を貶める印象操作を行なっている。

ここからは否定派の主旨を掲載

・肯定派が捕虜としているのは便衣兵である。(国際法違反であり、捕虜となっても裁判にかけられ処刑される。)

・暴動鎮圧の為にも発砲した。

・揚子江を筏で逃げた溺死体もあった。

・陥落時は少なくとも城内に死体は無かった。

等々。

無かったことの証言は困難であり、認めた以上その責任を取るのは当然である。その責任を戦後70年日本は果たしてきたと感じるし、後の日本人には責任は無いとも感じる。この問題は南京事件よりも甚大である。

肯定派の元祖家永三郎の全著書は中国の大学に全て寄贈された。

最後に南京事件の責任で処刑された松井石根陸軍大将の最後の言葉と辞世の句で終わりたい。

『南京事件ではお恥ずかしい限りです。南京入城の後、慰霊祭のときに、支那人の死者もいっしょにと私が申したところ、参謀長以下、何も分からんから、日本軍の士気に関するでしょうといって、師団長はじめ、あんなことをしたのだ。私は日露戦争のとき、大尉として従軍したが、その当時の師団長と、今度の師団長などと比べてみると、問題にならんほど悪いですね。日露戦争のときは、支那人に対してはもちろんだが、ロシア人に対しても、俘虜の取り扱い、その他よくいっていた。今度はそうはいかなかった。政府当局ではそう考えたわけではなかったろうが、武士道とか人道とかいう点では、当時とはまったく変わっておった。慰霊祭の直後、私は皆を集めて軍総司令官として泣いて怒った。そのときは朝香宮もおられ、柳川中将も方面軍司令官だったが、せっかく皇威を輝かしたのに、あの兵の暴行によって一挙にしてそれを落としてしまった。ところが、そのことのあとで、みなが笑った。はなはだしいのは、ある師団長のごときは、当たり前ですよ、とさえいった。したがって、私だけでも、こういう結果になるということは、当時の軍人たちに一人でも多く、深い反省をあたえるという意味で大変に嬉しい。せっかくこうなったのだから、このまま往生したい、と思っている。』

『天地も人もうらみずひとすじに 無畏を念じて安らけく逝く

いきにえに尽くる命は惜かれど 国に捧げて残りし身なればく

世の人にのこさばやと思ふ言の葉は 自他平等に誠の心』

未だに皇室に関する女系論が横行する昨今、反日左翼の層の厚さに驚嘆する。

「逝去」の時点で目を通す気にはなれないが、取り敢えず反論の為と我慢して頂きたい。

まず三笠宮崇仁親王殿下、「崇仁」を「たかひと」と読める国民がどれ位いるだろうか。恐らく今上陛下の叔父と御顔は知っていても、名前が読め軍人であったことまで知る国民はそれ程多くないだろう。

その様な知識でこのリテラの記事を読めば、南京事件があったことを疑うものはいなくなるだろう。そのぐらい巧妙に書かれたある種の洗脳文と言える。

歴史修正主義とは捏造或いは当時の戦勝国の歴史観を否定、及び修正するもの達に貼るレッテルのことだが、右傾化、ネトウヨと同じ類いのものである。

【リテラ】-----------------------------------

逝去した三笠宮が語っていた歴史修正主義批判! 日本軍の南京での行為を「虐殺以外の何物でもない」と

昭和天皇の末弟で、今上天皇の叔父にあたる三笠宮崇仁親王が、昨日27日、心不全により逝去した。享年100歳だった。一部メディアは、崇仁親王の先の戦争に対する反省の念や、戦争反対への思いなどを伝えているが、その発言は、マスコミが報じている以上に踏み込んだものだった。崇仁親王は、いまこの時代を支配している右傾化に対して、早くから警鐘を鳴らしてきたとさえ言える。

それを象徴するのが、右派の“南京大虐殺はなかった”という歴史修正主義に対する強い批判だろう。

1915年生まれの崇仁親王は、陸軍士官学校に進み、軍人となり、日中戦争時の1934年1月から1年間、「若杉参謀」の名で参謀として中国・南京に派遣された。このとき崇仁親王は「支那派遣軍総司令部」で「支那事変に対する日本人としての内省」という文書を書き、日本の侵略主義を批判したのだが、その文書が発見された1994年には、月刊誌のインタビューで“南京大虐殺はなかった”という論についてどう思うか聞かれ、このように述べている。

「最近の新聞などで議論されているのを見ますと、なんだか人数のことが問題になっているような気がします。辞典には、虐殺とはむごたらしく殺すことと書いてあります。つまり、人数は関係ありません。私が戦地で強いショックを受けたのは、ある青年将校から『新兵教育には、生きている捕虜を目標にして銃剣術の練習をするのがいちばんよい。それで根性ができる』という話を聞いた時でした。それ以来、陸軍士官学校で受けた教育とは一体なんだったのかという疑義に駆られました」(読売新聞社「This is 読売」94年8月号)

このインタビューが収録された当時は、羽田内閣の永野茂門法相が毎日新聞のインタビューで「南京大虐殺はでっち上げだと思う」「太平洋戦争を侵略戦争というのは間違っている」などと発言するなど、戦中日本の戦争犯罪を公然と否定する流れが、すでに一部の右派だけでなくかなりの勢いを持ち始めていた時期である。

とくに、日中戦争初期の1937年12月の首都・南京陥落以降に日本軍が行った捕虜や民間人の殺害行為については、論者・研究者によってその人数に20万人から数百人、そして「そもそも虐殺は存在しなかった」といういわゆる“マボロシ論”まで論じられていた。その“数字”をとりたてる流れは現在も続き、現日本政府もまた「被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難である」としている。

だが、崇仁親王はこうした“数字”の論に対して“むごたらしく殺せば人数は関係ありません”と、はっきりと批判したのだ。さらに同インタビューでは、自身の南京での従軍経験としてこうも述べている

「また、南京の総司令部では、満州にいた日本の部隊の実写映画を見ました。それには、広い野原に中国人の捕虜が、たぶん杭にくくりつけられており、そこに毒ガスが放射されたり、毒ガス弾が発射されたりしていました。ほんとうに目を覆いたくなる場面でした。これこそ虐殺以外の何ものでもないでしょう」

言うまでもなく、崇仁親王が戦争犯罪を正視し、歴史修正主義をけん制したのは、再びこの国が戦争をすることがないようにという強い思いがあったからだ。1956年の著書『帝王と墓と民衆』(光文社)に付した「わが思い出の記」のなかでも、南京に配属された当時を振り返り、こう記している。

〈わたしの信念が根底から揺りうごかされたのは、じつにこの一年間であった。いわば「聖戦」というものの実態に驚きはてたのである。罪もない中国の人民にたいして犯したいまわしい暴虐の数かずは、いまさらここにあげるまでもない。かかる事変当初の一部の将兵の残虐行為は、中国人の対日敵愾心をいやがうえにもあおりたて、およそ聖戦とはおもいつかない結果を招いてしまった〉

〈わたしがここで言いたいのは、聖戦という大義名分が、事実とはおよそかけはなれたものであったこと、そして内実が正義の戦いでなかったからこそ、いっそう表面的には聖戦を強調せざるを得なかったのではないかということである〉

昨年、ユネスコの世界記憶遺産に「南京大虐殺」が登録されたことに対して、ユネスコへの分担金を留保するという“報復”に出た安倍首相にこそ聞かせたい言葉だ。だが、そうした誠実な態度を貫き通した崇仁親王に対し、これまで右派は「赤い宮様」などと揶揄し、「左翼」と批判してきた。前述した著書の一部が新聞で紹介されたときには、“これは日本軍を傷つけるものだ”という趣旨の脅迫まがいの手紙が当時品川区にあった三笠宮邸に届いたこともあったという。

しかし、崇仁親王はイデオロギーから発言したわけではない。崇仁親王がオリエント史などの歴史研究を愛し、大学の教壇にも立ったことはよく知られているが、その根本には、たとえそれがどれほど自分にとって正視し難い事実であったとしても、歴史には真摯に向き合わなければならないという覚悟があった。そしてなにより、崇仁親王自身が皇族という極めて特殊な立場にありながら、“権威”が大衆を惑わすこと、そして、自由な言論が封鎖されることこそ、民主主義にとって一番の障壁であると、60年以上前から指摘してきた。

マスコミはあまり取り上げないが、崇仁親王の思いが、皇室と国民の垣根を越える“民主主義”にあったことは明らかだ。たとえば1952年の「婦人公論」(中央公論社、当時)2月号に掲載された「皇族と自由」と題した聞き書きのなかで、崇仁親王は、昭和天皇の地方巡幸の際に警官が万歳しない人に対して叱りつけたという話を受けて、「これでは少しも人間と人間との感情が流れてきません。こんなとき号令をかけられた人がなぜ抗議しないのでしょう」「同じ人間同しなのですからハダカとハダカでぶつかり合ってほしい」としたうえで、「これが民主主義の基礎であることはいうまでもありません」と語っている。

あるいは1966年の「女性自身」(光文社)のインタビューでは、皇室の民主化の停滞を嘆きながら、侵略戦争の認識についてこう述べている。

「太平洋戦争が終わったときには、もうこれで地球上から悲惨な戦争はいっさいなくなったのだと思いましたが、現状をみると、まことにあさはかな考えだったことがわかります。

どんな大義名分をつけても、しょせん戦争は殺人です。人を殺すことは最大の罪悪です。戦争放棄を明記した新憲法の精神は、いつまでも大切にしなければなりません」

しかし、2016年の日本はどうか。安倍政権はメディアに圧力を加え、言論弾圧まがいの行為を繰り返し、さらに憲法を変えてこの国を戦争へと導こうとしている。そして、天皇の「生前退位」についても一代限りの特別法でお茶を濁し、抜本的な天皇や皇族の人権問題には決して触れようとしない。さらには、国民の多くはそんな安倍政権を支持し続け、歴史修正やその強権政治への国内外の批判に対しては、束になって「反日」だと襲いかかる。まるで、みずから民主主義を手放そうとしているかのようだ。

非民主的な存在である皇族のほうが国民や政治家よりよっぽど自由や人権、民主主義について考えを巡らし、また、負の歴史を正面から見据えていた。その歪な現実を、わたしたちはよく受け止めなくてはならない。

(宮島みつや)

---------------------------------------------

所謂南京事件は昭和12年12月のことであり、三笠宮崇仁親王殿下は昭和18年1月から翌昭和19年1月まで、コードネーム「若杉」の名で南京市の支那派遣軍総司令部に勤務された。

この事からも事件を目で見て、また体験された訳ではないことが明らかになる。

三笠宮親王殿下が平成6年のインタビューでお答えになったものであり、南京事件のことにお答えになっいるのでなく、人数の論争に対する無益さと士官学校の教育と実態との乖離、戦争に対する憎悪を話されていると読み解かなければならない。

『最近の新聞などで議論されているのを見ますと、なんだか人数のことが問題になっているような気がします。辞典には、虐殺とはむごたらしく殺すことと書いてあります。つまり、人数は関係ありません。私が戦地で強いショックを受けたのは、ある青年将校から『新兵教育には、生きている捕虜を目標にして銃剣術の練習をするのがいちばんよい。それで根性ができる』という話を聞いた時でした。それ以来、陸軍士官学校で受けた教育とは一体なんだったのかという疑義に駆られました」(読売新聞社「This is 読売」94年8月号)』

結論じみてしまうが、戦後の日本は敗戦により、全てを受け入れて反省してきた、つまり虚構の罪まで一緒くたにしてきた。

文中にあるように、

『羽田内閣の永野茂門法相が毎日新聞のインタビューで「南京大虐殺はでっち上げだと思う」「太平洋戦争を侵略戦争というのは間違っている」などと発言するなど、戦中日本の戦争犯罪を公然と否定する流れが、すでに一部の右派だけでなくかなりの勢いを持ち始めていた時期である。』

南京陥落直後現地に配属された本人、永野茂門でさえこの発言で更迭されるのである。

つまり、虚構の部分を否定しようとすれば、あらゆる戦争犯罪を否定する、軍国主義を賛美し、戦争を肯定する者として断罪されるのである。

中韓との友好の影に潜む歴史認識問題の絡繰として日本の戦後が反日に利用されているのだ。

リテラの本文全体を読めば、この目的が全て反安倍に集約されていることがわかるが、その左派的持論の強化の為に三笠宮親王殿下の平和への思いの言葉を多用し都合良く利用しているに過ぎない。

南京事件に論旨をもどせば、論争のままの南京事件を日本人が具体的に検証しようとすれば中国は協力を拒否し、資料の開示を拒む。要するに被害数を明らかにしない(明らかに出来ない)状態が、歴史認識問題の肝であり、永久に日本の汚点として海外からの視線、蔑視を維持出来る足枷となるのである。

それらを全て集約したのが南京大虐殺記念館であり、被害数は増えつづける。

三笠宮親王殿下の主旨が反戦平和への思いからの部分のみを抽出し、南京事件を語ることは甚だバランスを欠いており、日本テレビNNNの特集南京事件にも見られる片手落ちの検証であり、産経新聞が指摘したのは正にこの部分なのである。

この番組も従軍兵の陣中日誌の第一次資料を元にそれだけ(残虐な部分)だけを抽出、検証し、反対論及びその他の事実に触れず、陰湿なナレーションと効果音、BGMを駆使して否定派を貶める印象操作を行なっている。

ここからは否定派の主旨を掲載

・肯定派が捕虜としているのは便衣兵である。(国際法違反であり、捕虜となっても裁判にかけられ処刑される。)

・暴動鎮圧の為にも発砲した。

・揚子江を筏で逃げた溺死体もあった。

・陥落時は少なくとも城内に死体は無かった。

等々。

無かったことの証言は困難であり、認めた以上その責任を取るのは当然である。その責任を戦後70年日本は果たしてきたと感じるし、後の日本人には責任は無いとも感じる。この問題は南京事件よりも甚大である。

肯定派の元祖家永三郎の全著書は中国の大学に全て寄贈された。

最後に南京事件の責任で処刑された松井石根陸軍大将の最後の言葉と辞世の句で終わりたい。

『南京事件ではお恥ずかしい限りです。南京入城の後、慰霊祭のときに、支那人の死者もいっしょにと私が申したところ、参謀長以下、何も分からんから、日本軍の士気に関するでしょうといって、師団長はじめ、あんなことをしたのだ。私は日露戦争のとき、大尉として従軍したが、その当時の師団長と、今度の師団長などと比べてみると、問題にならんほど悪いですね。日露戦争のときは、支那人に対してはもちろんだが、ロシア人に対しても、俘虜の取り扱い、その他よくいっていた。今度はそうはいかなかった。政府当局ではそう考えたわけではなかったろうが、武士道とか人道とかいう点では、当時とはまったく変わっておった。慰霊祭の直後、私は皆を集めて軍総司令官として泣いて怒った。そのときは朝香宮もおられ、柳川中将も方面軍司令官だったが、せっかく皇威を輝かしたのに、あの兵の暴行によって一挙にしてそれを落としてしまった。ところが、そのことのあとで、みなが笑った。はなはだしいのは、ある師団長のごときは、当たり前ですよ、とさえいった。したがって、私だけでも、こういう結果になるということは、当時の軍人たちに一人でも多く、深い反省をあたえるという意味で大変に嬉しい。せっかくこうなったのだから、このまま往生したい、と思っている。』

『天地も人もうらみずひとすじに 無畏を念じて安らけく逝く

いきにえに尽くる命は惜かれど 国に捧げて残りし身なればく

世の人にのこさばやと思ふ言の葉は 自他平等に誠の心』