「伊都岐島神社」と掲げられている鳥居の横から、パノラマ写真を・・・

左端のフェリー乗り場から、大鳥居の横まで進んできて振り返った光景です。

徐々に潮が満ちてきます。

中央を拡大してみます。

入江の最深部に、本殿が築かれています。

では、参道に戻って、参拝入口から入場します・・・すぐ右側に手水舎

・・・昔(いつ頃かは不明)は、こちらが出口だったと言われています。

参拝入口の表示があり、一方通行のようです、・・・入りましょう。

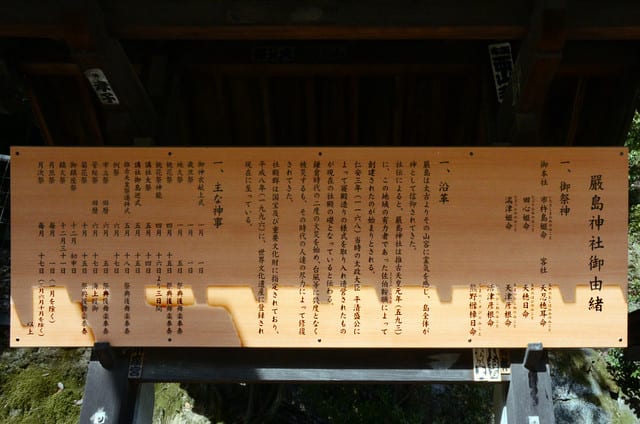

国宝厳島神社・金箔の看板があります。・・・左側の、世界文化遺産の看板は墨文字です。

英文・中国語・ハングル文字の表示はありませんが、各国語のパンフレットや音声ガイドがあれば?観光地としても問題ないでしょう。

ヨロッパ諸国の大半が、現地の有資格者の有料ガイドを付けないと観光案内ができない(添乗員などは観光地でガイドはできない)のと違い、

日本は自由で観光地にはボランティアの案内人までいるお国柄です。

国宝・廻廊(カイロウ)を進むと、右側に本殿から大鳥居に向かってせり出した舞台が見えます。

手前の檜皮葺きの建物は、右楽坊のようです。

そして、回廊の左側には社殿がありました。

パンフレットによれば、国宝・客(マロウド)神社とあります。

御祭神も違うのですが、ここでの祭典は先ずこの神社で始まり、その後 御本社で行われるようです。

廻廊の床が若干波打っているのは、床板が僅かに間隔が空いているので、高潮時の波による浮力をやわらげたり

床に上がった海水を抜く役目もはたしています。

・・・それでも台風などの襲来で、時々大きな損傷に遭われています。

この先の角から右側に続くのが・・・東回廊です。

廻廊の中程から、大鳥居がこのように見えます。

ここで満潮時の想像をすると、水面に浮かぶ幻想的な景観が頭をよぎります。

廻廊の幅は、約4m、御本社の手前で右に折れます。

正面の柱だけの建物が右楽坊、その左は?

御本社に沿って、回廊の角を左に曲がると・・・

御本社の祓殿(ハライデン)と拝殿(ハイデン)の間に到着しました。

御本社(ゴホンシャ)は、拝殿(ハイデン)、さらに幣殿(ヘイデン)があり別棟の本殿(ホンデン)が最深部にあるようです。

鳥居側に振り返ってみます。

この建物は祓殿(ハライデン)高舞台との間にあります。

そして屋外に、国宝・高舞台(タカブタイ)、現在も平清盛が伝えた舞楽が、毎年春秋にこの舞台で行われているようです。

高舞台は正面に素木(イラキ)の階段(立入禁止)、周囲は黒漆塗の基壇(キダン)に朱漆塗の高欄(コウラン)、・・・確かに黒と朱です。

その向こうに両サイドに倉庫のような小屋が見えますが、近づくと門客神社の札が掲げられていました。

さらにその外側の角にある建物は国宝、右が右楽坊、左に左楽房になります。

・・・高舞台の向こう側、平舞台に移動します。

反対側から高舞台と御本社(祓殿)です。

手前が平舞台・・・大鳥居側は

このような縦長の平舞台が突き出ていて火焼前(ひたさき)と呼ばれるようです、管絃祭の出御・還御はここから行われますとあります。

では、少し東によって右楽坊の位置から、

左にこの神社の入口・・・中央が廻廊・・・(こちらに張りだしているのは、昔は船着き場)右側に東廻廊までのパノラマ画像を・・・

続いて御本社・高舞台、その周囲の平舞台と続きます。

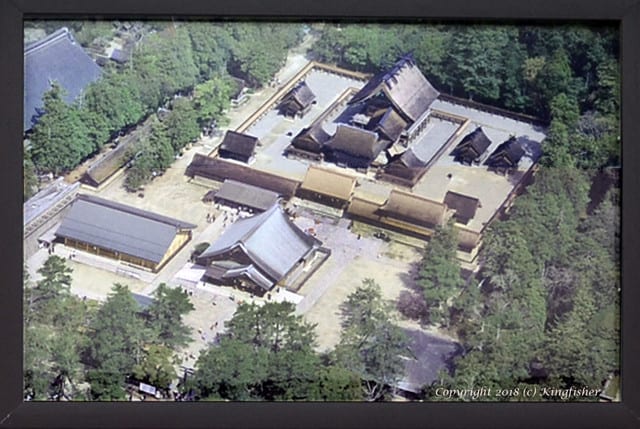

また、鳥瞰図をグーグルでお世話になります

高舞台の周囲が賑やかになってきました。

周囲には、灯篭や狛犬なども配置されています。

少し戻ってみましょう、東廻廊の山側に池のような窪地に、一つ大きな岩が置かれていました。

立札があります、・・・その地点に移動すると

内部には立ち入り禁止のようです。

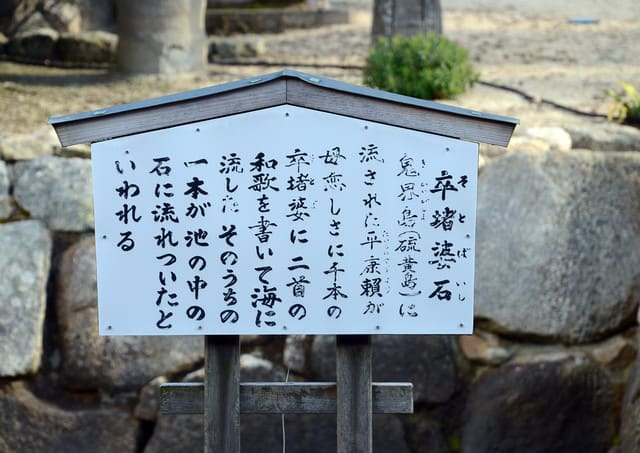

「卒塔婆石」説明があります。母恋しさに・・・母は無くなっていたのでしょうか?

卒塔婆、・・・釈迦の遺骨を納めた仏舎利塔(ストゥーバ)から五重塔に、さらに五輪塔へ・・・これが卒塔婆の起源とすれば

・・・鹿児島県の南西にある小島、薩摩硫黄島が鬼界島と言われるようですが、・・・1000本もの供養塔を海に流した平安末期の話

そして許され・・・帰京して奉納した燈籠と伝えられているとあります。

御本社の西側の廻廊に移動します。

右側に、海面に浮かぶであろう建物が見えます。

これは、能舞台のようです。

長い回廊を進むと、この先右側に、大国社や天神社とあります。

しかし手前を右に折れ、出口に向かいます。

左に太鼓橋?・・・右側は

先程の舞台です

能舞台です。

一方、山側は

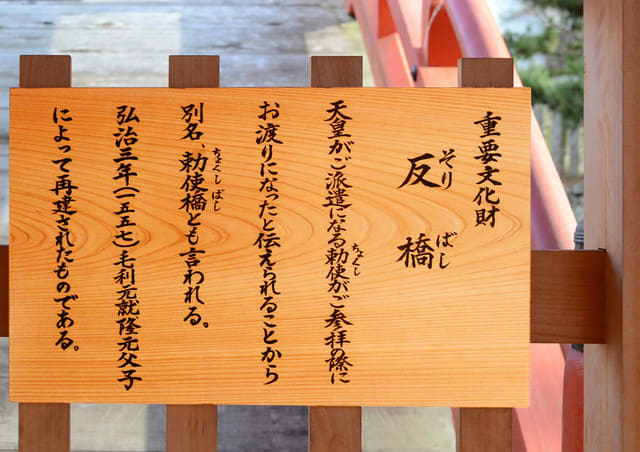

・・・反橋(ソリバシ)とパンフレットに書かれていました。

案内板もありました。

右側の石垣は、隣の大願寺です。

この廻廊の先が出口です。左側に反橋、

こちらから見るとスッキリしています。

出口です。(昔はこちらが入口)

廻廊の出口の先は、小川に架かる石橋でした。