2月18日(木) 曇り

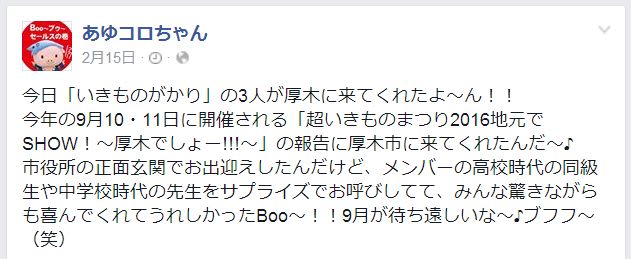

Facebookを見ていたらあゆコロちゃんが、いきものがかりと会っている写真を載せていた。

2月17日(水) 晴れのち曇り

「政府は必ず嘘(うそ)をつく」を読み終わって・・・「堤 未果(つつみ みか)さんと言う人は頭のいい人だなと思った。

この本にどんなことが書かれているか、2~3転記してみようと思ったら、インデックスがこんなに付いてしまった。

この本の発行は2012年2月25日。

少し内容を紹介しよう。 茶色文字が転記した部分。

世界市場拡大を目指すグローバル企業にとって、マスコミと政府を押さえることは常識だ。

形としての二大政党は、民主主義の基本である「選択の自由」がまだ機能していると国民に思わせる効果もある。

かくして、大資本からの政治献金は両党に均等に配られ、選挙における「政策」はもはや重要ではなくなっていったのだった。

選挙キャンペーンが始まるたびに、大資本傘下のマスコミは一斉に対立軸を強調する報道を流す。

二大政党が土台から崩れたことに、多くの有権者たちはいまだに気づかないのだ。

なるほど。

これはアメリカの民主党と共和党の事だが、日本でも似たような感じだ。

日本の民主党が政権をとった時は、「やったぁ、これで政治は変わる」と思ったが、福島原発事故でとった態度は民主党も同じかとがっかりさせた。

「ただちに健康に影響は無い。」

さらに、小選挙区制度で定数一人のアメリカでは、同じ候補者ばかり当選する二大政党制か、一党だけが圧勝して他党がつぶされる仕組みになっている。

これも日本と同じだ。

「革命は"劇場型選挙"と同じです。「独裁者VS民主化を求める市民」という構図は、大衆に好まれます。ですが、その背景にあるものを見極めるために重要なのは技術的ツールではありません。オトポールを育成したNEDは表向きは米系NGOだが、実は米国議会が公式に予算をつけている。

真の目的はドラマが最も盛り上がるクライマックスではなく、人々の関心が薄れた頃の状況をチェックするべきでしょう。」

2000年にミロシェビッチ政権が転覆させられたあとのセルビアは、国の大規模な規制緩和と民営化により市場開放され、莫大な公共部門の産業や事業、そしてヨーロッパ最大規模の埋蔵量であった鉛、亜鉛、銀、石油といった天然資源が次々にアメリカの投資家と多国籍企業の手で落札された。

新政府は手始めに、売却時には最低60%の所有権を労働者が所有することを定めた旧「民営化法」を撤廃し、外国投資家に企業の7割を売却できるよう規制緩和を行った。

その後、2004年に国連派遣団が発表した「民営化されたセルビアの国内企業500社」を見ると、フィリップ・モリスやUSスチール、コカ・コーラなどの米系グローバル企業がリストにずらりと並んでいる。

戦争の大義名分が途中で「大量破壊兵器」から「独裁者を倒してイラク民主化を支援」に変わったイラクも、わかりやすい例のひとつだ。投資家や金融機関のための大幅な規制撤廃と民営化がおこなわれ、国内企業が次々と倒産するなかで、外資が巨額の利益を手に入れている。

仕掛けているのは誰なのか。何のための「民主化」なのか、体制転覆後に利益を得ているのは誰か。2002年にベネズエラで起きた反政府クーデターは、後にアメリカ政府高官の関与が明らかにされている。

クーデターの中心人物は、米陸軍で訓練を受けていた。

--------------------------------------------------------------------------

私たちはイメージに騙される。

それは国内だけでなく、戦争や災害、クーデターやスキャンダルなど、海外から流れてくるニュースが描く印象とその実態の大きなギャップが、後からわかることは少なくない。

湾岸戦争直前、イラク兵が312人のクウェート人の幼児を保育器から取り出し、病院の床に放置して死なせた、というニュースが流れた。

衝撃的なこのエピソードは政治家によって強調され、議会の「砂漠の嵐作戦」支持拡大の道具として使われる。

アメリカ最大の広告会社のひとつで政界とのつながりが深いヒル・アンド・ノウルトン社が、クウェートでイラクが残虐な行為をしたと議会や世論に信じ込ませようとして、この話をねつ造したことが明るみに出たのは、湾岸戦争が終わった後だった。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

「大衆は理性ではなく、感情によって物事を決める」という、アドルフ・ヒットラーの言葉が浮かぶ。

大事件などで混乱している時、人は冷静な検証よりも、スローガンのもたらす安易な高揚感の方に飛びつくのだ。

そういえば麻生太郎が安倍総理に『ナチスの手口を学べ』と言ったとか。

「敵」を作ると政策を進めやすい。「テロ対策」をうたい文句にした軍備拡張もその例だろう。

トンサンは最近そのカラクリが分かってきた。

ポートランド在住の元兵士で、震災後に宮城県石巻市でがれきの撤去作業ボランティアに参加したというジェームス・ボルトンは、3.11後の復興ビジネスについてこう言った。

「原発を作る時も、原発が事故を起こしても、同じ連中に金が入る。「イラク戦争」と同じだ。

戦争のための武器を売って儲け、戦場に兵士を派遣して儲け、俺たち兵士が破壊したバグダッドの街の復興ビジネスで、また儲けるんだよ。」

「原子力村」と「イラク戦争」。 共通しているのは、閉じられた世界の中で巨額の利益が効率よく回り、いのちが軽視される構造だ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

「妻の両親が住むイタリアは近々あらゆるものが民営化され、グローバル資本に市場として提供されるだろう。アジア危機でそうだったようにね。」

IMFの歴史をたどってみれば、デニスの懸念は的を射ているだろう。

1990年代のアジア危機で、IMF介入を受け入れた韓国、インドネシア、タイといった国々は、金融機関をはじめ国内の主要セクターが民営化され、総数2400万人の失業者と共に2000万人が貧困層に転落したからだ。

同地域から中産階級を消滅させたのは、危機そのものではなく、IMFによる介入だった。

韓国では企業による大量解雇を禁じる「労働者保護法」がIMFに撤廃させられ、国内の6割以上いた中流層がわずか3年で4割以下に激減した。

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日本のTPP加盟はアメリカの陰謀だという誤解

「日本国内のTPP反対派の中には、現政権がアメリカ政府の言いなりになっているという批判や、これはアメリカの陰謀だという声が少なくありません。」

これに対し、ボルティモア在住の外科医であるヤコブ・デイモンはこう反論する。

「それは違うね。これはひと昔前のような、国家と国家の話じゃない。

自由貿易というものは、そんな範囲をとっくに超えている。時代が変わったんだ。

日本の人々は、規制が取り払われるほどに利益を受けるのは誰なのか、アメリカ政府に後ろから圧力をかけている顔ぶれを、一度調べてみるといい。」

ヤコブの話を聞きながら、マンハッタンのズコッティ公園で掲げられていたいくつものプラカードが頭の中に浮かんできた。

「99%は1%に抗議する」

彼らから選択肢を奪っている1%とは誰だろう。

同じ二極化構造がアメリカ一国だけでなく、世界各地で起きていることは偶然ではない。

市場規模を広げるほどに、グローバル資本にとっての利益は拡大する。

そのための規制撤廃を望むのは、特定の顔や国籍を持たない1%の層なのだ。

「TPPが施行されれば、誰よりも喜ぶのはアメリカ国内の企業ロビイストたちだろう。薬や食品、知的財産に関する規制をいくらでも制限できる上、投資家達は自国を守るために投資に規制をかけようとする他国の政府を訴えられるようになる。

連中は1%の側の人間だ。」

ヤコブが所属する「国境なき医師団」は、FTAやEPA、「TPP」といった自由貿易協定において、ISD条項が医療にもたらす弊害に警鐘を鳴らしている。

「ISD条項によって、製薬会社は知的財産権を盾に、ジェネリック薬品の製造を許す政府を訴えることができる。

この条項によって、公衆衛生という人類の基本的な生きる権利が、利益のために切り捨てられてしまう。

ISD条項は、自由貿易の最も危険な要素の一つだ。」

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMFで疲弊したアルゼンチン国家を、国民が一丸となって建て直したたという事例も書いてあった。

『国とは何か』 『国民を幸福にする持続可能な成長とは何か』を追求し、グローバル資本主義から脱出したとのこと。

とにかくわれわれは目を見開いて、自分の頭でしっかりと考えることだ。

右からの情報も、左からの情報もまんべんなく集めよう。

そうしないと判断できない。

賢い大衆になろう。