3次補正で検討

国交省がこのような大規模な宅地のかさ上げ計画ををブリーフィングして、それとばかりに飛びつく被災自治体、コンクリート村の土木業者、マスコミ、学者が色めき立っている。最終的に国庫負担は1000億円を超える公算と新聞はつたえている。

宮古市の鍬ヶ崎地区では図のような、低地住宅800戸以上が、推定6メートル余の津波によって一掃された。被災直後から今後の住宅地の復興が取りざたされ、区画整理、全地区移転、公的宅地買い上げなどとともに宅地のかさ上げが人の口の端に上ってきた。地盤が低いから波に襲われたという現実から、直接的に,今後は地盤を高くしてほしいという願望があることはそれとして切実である。このブリーフィングは、我が故郷のいちめんのやけのはらのような荒廃地の上を意味ありげに吹き渡るであろう。

しかし懲りない面々の典型がここには露呈している。復興にアイディアを出し予算処置を急ぐあまり、全てにわたって無反省、無調査、無思考、非科学の軽薄の官僚主義のばか計画となっている。国交省のばか付き合いのコンクリート村の手のひらの上で利益誘導ばらまき踊りを踊っているだけに見える。津波被災ということの反省を、どのように計画に反映させようとしているのか?津波とは?被災地とは?復興とは?何を考えているのか見えない。低かったから高くする?コンクリート村に見積もらせて1000億円?(大体にして1省庁が計画を練ること自体、予算規模を発表すること自体、たとえ業者に焚きつかれ、たとえマスコミにおだれられたにせよ,いやそうであるだけに一層おかしく犯罪的ではないのか)コンクリート村的古い単眼視点は捨てて、今こそ多様性のアイディアを広く内外に求めるべきである。

1、ここはもともと私の場所!

写真は昭和8年の三陸大津波の鍬ヶ崎を写した貴重な写真である。岸壁を越えて機帆船(小型の貨物船)が陸に打ち上げられている。ところがよく写真を見ると──見ても分からないだろうが──船が横たわっている陸地は埋立(陸)地なのである。鍬ヶ崎は明治から大正、昭和にかけて港内がぐるりと盛んに埋め立てられてきた。したがって出崎埠頭をふくめて港湾の形は大きく変わって、もともとの海沿いの痕跡はわからない。しかし、機帆船には見えているようにみえる。「ここはもともと私の場所なんだから」と人間の勝手な埋め立てを非難しているようである。

そうなのである、人間は忘れても、自然はもともとの地形を記憶しているのだ。だから、津波は、まずはじめに、始源的な地形をなぞって押し寄せてくる。フタをされようが、巾をせばめられようが、もとからある河川には相当する津波が必ずさかのぼってくる。埋め立て地では盛り土を破壊し、水勢がなくなるまでくり返し押し寄せる。今回の津波でも大小多くの船舶が宮古地区の街中に押し寄せ、クルマや瓦礫と一緒になって街中で渦巻いた。鍬ヶ崎地区では、ぐるりの全ての埋め立て地の上を海水が走りこみ、下町あたりでは小さい流れながらも清水川にそって津波は襲ってきた。清水川にそって徹底して破壊が進んだようにみえる。家屋は押し流されて渦の中に巻き込まれた。瓦礫となって熊野神社、鍬ヶ崎小学校、金精様あたりまで押し寄せられて堆積し、残りは沖に向かって引き波にもって行かれた。また、閉伊川の防潮壁をこえた海水は防潮壁の根元を上から叩き、土台を掘り起こして向こう側に壁を押し倒そうとした。ここにはもともと壁などなかったぞ、と。

結論を言えば、だから、この国交省のかさ上げ宅地計画には意味がないということである。宅地がもどれば人は喜ぶだろうが、能ある人間のする津波対策・復興対策となっているとは言えない。まず、土台になるかさ上げの土砂が(埋め立て地や防波堤と同じで)津波の格好の攻撃目標となる。次いで、一定量の水勢、水量がそのエネルギーを解放するために遡上波となってどこまでもせり上がり、新しい高地のビルや家屋を昔のように襲う。エネルギー量が同じなかぎり、かさ上げ部分が破壊されるか、遡上した波が家屋を襲うか、どちらにしても──コンクリート事業の所期の効果は発揮されず、今回の被害と同じ被害を受けるのである。対策としての意味がない。

津波が始源的な地形をなぞって押寄せるとということは、人工物がまずはじめに破壊され流されるということである。かさ上げとは典型的な人工物事業である。ある程度のスパンで人間はこの人工物そのものであるかさ上げ工事の存在した事を忘れるであろう。しかし、人間の記憶がなくなっても津波自体の記憶は決して消える事はなく、必ずふたたび自然の条理に従って振る舞うはずである。

高台に住居を移すことは防災のまちづくりとしては自然観が基本的に異なるといえる。

この表題は、前にこのブログに私が書いたものである。(7月9日、懲りない面々(2)の「私はこのように考えている」)

国交省の津波対策・復興対策の被災宅地のかさ上げ案に反対する私なりの結論である。くわしい事は省くが、かさ上げではなく、自然の高台に住居を移す事がこの場合の結論である。個人でも、地区全体でも、津波対策・復興対策として建物を再建する場合には、政府は高台移転のための最小限の工事をして、移転費用の9割なり10割を援助してほしい。国交省は、自治体や被災住民のために、そのための段取りをとってほしい。住民は、そのような移転を真剣に考えてほしい。今後とも決してかさ上げ地には住まないでほしい。

前項「1、ここはもともと私の場所!」で先きに内容を書いてしまったが、それは大きな枠組みとして津波を、従って津波対策を「高さ」だけでとらえる考え方が、特に現地を知らない中央官庁や盛岡(岩手県庁)など内陸の公務筋に多い事が気になったので忘れないうちに書き留めたかったからである。「高さ」とは津波の規模を示す有力な指標である。同じように津波からの避難については唯一「高さ」が頼れる目的地であるが、かといって、津波対策・復興対策が「高さ」で終始する事はダメなのである。「高さ」の分かり易さ「高さ」のポピュリズムをもって、コンクリート村をはじめとする業者やマスコミや被災者などと安易に結びつく事は避けなければならない。間違いというだけではなく予算狙いの業者の跋扈を誘発し、誘発された国交省の単眼視点が他の切実なポイントファクターを排除することになる。(他の要素を排除する事で国交省は単眼になる。この国交省のコンクリート化──から抜け出る事が今回の復興対策では求められる=それが国益)

少なくとも津波は高さだけではないことを言いたい。その他の重要なファクターは多い。

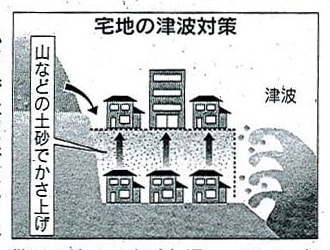

冒頭の図は「高さ」に取り憑かれた国交省などの基本的な間違いを示す概念図として読むべきである。復興図の悪例である。

宅地の津波対策、国庫負担 費用の9割超

3次補正で検討

(07/18 日本経済新聞)

東日本大震災の被災地復興に絡み、国土交通省は津波で浸水する恐れのある宅地のかさ上げ事業を国庫負担で進める方針だ。事業費の9割以上を国が負担する方向で、今秋にも編成する第3次補正予算案への計上を目指す。津波対策では住居の高台移転などが検討されているが、通勤に不便な場所などへの移転を嫌う被災者も多く、国として宅地の津波対策を資金面から支援する。

かさ上げは山などにある土砂を使って宅地や商業地が立地する場所を従来よりも数メートル規模で高くする事業。津波の被害をできるだけ抑える狙いがある。これまでは宅地を対象とするかさ上げ事業は原則として国庫負担の対象外だった。

国交省は沿岸部に漁港や工場などがある自治体を事業の対象に想定している。住民が宅地のかさ上げ事業に合意し、市町村などが復興計画を策定することが支援の条件となる。国交省は1つの事業に数十億~数百億円がかかるとみており、最終的に国庫負担は1000億円を超える公算が大きい。

今回の津波でもろくも

崩れ去ったが、この防潮堤も、

地盤の上に乗っけてあった、

つまり地盤と連結させられて

いなかった、という。

これも一種のかさ上げである。

また、アメリカの新聞では、

今回の東電原発崩壊の原因は、

丘を15m削って、建設された

から、と報じている。

思うに、陸地は、海とのせめぎあい、

長年の体話の表現である。

政治は、その表現を聞き入れて国土

をつくる、かような謙虚さが必要である。

新ユートピアは、かさあげ住宅ですか。

このプランは、震災直後からマスコミで語られた様に思います。

1993年の震災で壊滅した奥尻島の復興マスタープランはかさ上げ住宅でした。

20世紀型の思考方法は、厳然と国交省に残り鉄とコンクリートは国家の礎と考える人は多いのでしょう。

ちょっと待ってほしい。

あの無表情で、邪悪で人を寄せ付けないコンクートの防潮堤が、被災地となった東北の港町をさらに強固に固めるのは

東北の何処の港まちも、うそくさいインテリ顔の土木技官が高等数学式を振り回し、エネルギー計算だの、津波の破壊計算を駆使してかさ上げ住宅の必要性をもっともらしく語るのでしょう。

こんなことを許してはいけません。

22世紀のまちづくりは、津波の及ばないところ、風の及ばないところ、水のおよばないところまで黙って撤退する、引きさがる事です。

意地を張らず静かに安全な場所を選択し、占領してきた砂浜は海に返すことです。

これが一番解りやすい論議です。

もう結構です。

邪悪な景色、何もかも隠し人を馬鹿にしたようなコンクリートの防波堤は。

インテリジェンスのないかさ上げ住宅構想に断固反対しましょう。

お利口そうな行政マンがしゃしゃり出てきて、お節介焼くのほ終わりにしましょう。