現在地から滝までのパノラマコースの案内概念図です。

街道筋からの案内板では、登山口駐車場まで1kmとある。現在その地点に立っている。

登山口に出来ている公園は、紅葉の真っ最中、レストハウスも、喫茶店もある憩いの広場である。

イベントの時には賑わうことでしょう。

すでに夕暮れ近くで、人影はほとんどない。

良い発色のイロハモミジである。

石燈籠のモミジなど、日本庭園の風情が感じられる。

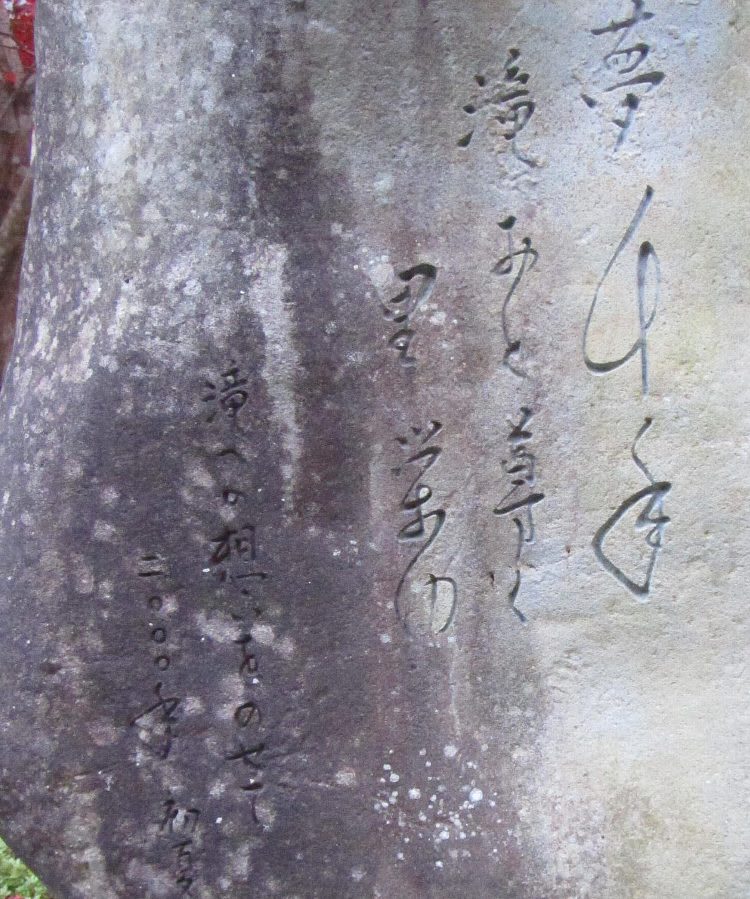

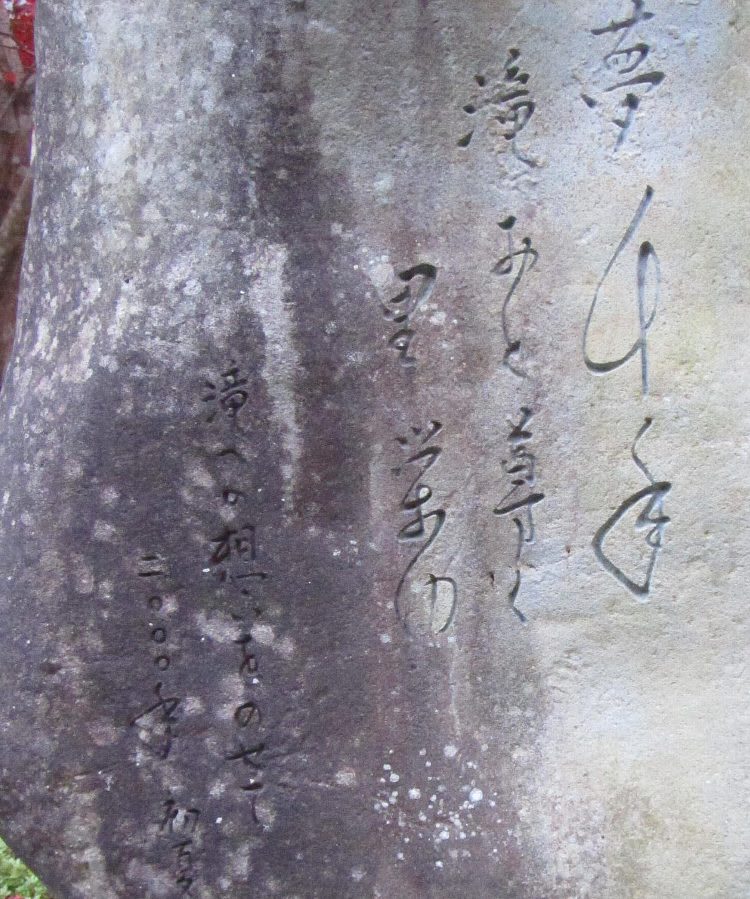

「夢千年 滝音たかく 里 栄ゆ」この滝の公園化によって、村おこしの目玉になっているらしい。

谷間に出来た広い駐車場など、紅葉の色取りも、何処に出しても遜色ない。

公園名の石碑も立派なものです。

カエデはどうしてこんなに彩りがいいのでしょうか。

谷川のせせらぎの音も、行く夏から冬への橋渡しです。

山を出て、里の村を走っていると、「カイコ」の看板。かつては養蚕業で栄えた村だったらしい。

天滝の展望所の案内板を見つけた。

山麓に位置する寺院の境内に上がると、夕刻の暗闇を透かして、

彼方の山の斜面に一条の滝が見えたのでした。

街道筋からの案内板では、登山口駐車場まで1kmとある。現在その地点に立っている。

登山口に出来ている公園は、紅葉の真っ最中、レストハウスも、喫茶店もある憩いの広場である。

イベントの時には賑わうことでしょう。

すでに夕暮れ近くで、人影はほとんどない。

良い発色のイロハモミジである。

石燈籠のモミジなど、日本庭園の風情が感じられる。

「夢千年 滝音たかく 里 栄ゆ」この滝の公園化によって、村おこしの目玉になっているらしい。

谷間に出来た広い駐車場など、紅葉の色取りも、何処に出しても遜色ない。

公園名の石碑も立派なものです。

カエデはどうしてこんなに彩りがいいのでしょうか。

谷川のせせらぎの音も、行く夏から冬への橋渡しです。

山を出て、里の村を走っていると、「カイコ」の看板。かつては養蚕業で栄えた村だったらしい。

天滝の展望所の案内板を見つけた。

山麓に位置する寺院の境内に上がると、夕刻の暗闇を透かして、

彼方の山の斜面に一条の滝が見えたのでした。