平成24年8月31日(金)9月1日(土)と職場の仲間18人で会津若松方面へ旅行に行った。

バスで4時間はかかる長旅であったが、若い人の発想は豊かで、会津のことや白虎隊のことを知らないなら学習しようと考え、山P主演の「白虎隊」のDVDを借りてきて、それを見ながらの移動であった。

それによって、時間の長さを感じずに行けたし、なおかつ白虎隊や会津・幕末の歴史を十分に知ることができ、現地の見学がより豊かで興味深く、理解深いものにできたと誰もが感じた。ほんとこういう発想はさすがだなーと感嘆した。

余談だが、今回は鶴ヶ城や白虎隊が自刃した飯盛山だけでなく、野口英世記念館も行く。そのことや長旅ということを見越して、運転手さんは三田佳子主演の「野口英世伝記」や「マリと子犬の物語」という山古志村の地震の時の実話をもとに作られたDVDも用意してくれていて、帰りのバスの中では、その2本を見ながら、しかも両方とも涙なしでは見られないような感動ものを見ながらの帰路であった。

それによって、今回の旅行は「感動3本立て バスの旅」と命名してもいいくらいである。

まず、朝7時30分集合して、いざ首都高を通り東北道を上って、福島県の会津到着。その間、夏の思い出等を各自話し、そして「白虎隊」のDVDを見ながら、約4時間をかけ行く。

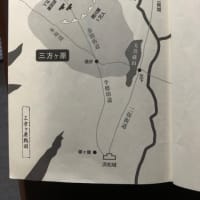

一日目は「塔のへつり」と「大内宿」の観光である。

「へつり」というのは崖っぷちという意味合いで、絶壁の塔が乱立していた。

また、橋を渡ったところに神社があり、そこには坂上田村麻呂が東国を遠征するときにたてたとあった。

「大内宿」は、山間にひっそりとたたずむ村で、下野(しもつけ)街道沿いにある。会津の殿様が参勤交代で実際に通ったところであり、米や生活物資が流通したところであり、戊辰戦争の時に白虎隊が戦ったところでもある。

そして何と、頼朝らに平家追討の令旨を発した以仁王(もちひとおう)が戦いに敗れこの大内宿に逃げてきたという伝説もあり、実際草鞋を脱いだという由緒ある家もあった。

この以仁王が令旨を出し、挙兵した動機を調べてみると、

源氏の中で唯一政治の中心にいる源頼政の嫡男仲綱の愛馬「木(こ)の下」を平清盛の三男宗盛が欲しがり、素直に差し出さないことに腹を立てた宗盛がその馬に仲綱と烙印を押して「仲綱・仲綱」と中傷した。それが頼政・仲綱の反感を招いた。

同時に後白河上皇の第3皇子にもかかわらず、まだ親王にもならせてもらえない以仁王も平家の横暴な振る舞いに怒りを覚えていた。

そんな二人の感情が、世の中の反平家の機運と相まって令旨をだし、各地方の反平家の武将たちに送られたという。ちなみに、伊豆の蛭が小島に流されていた頼朝に令旨を渡したのは、平治の乱の時に熊野に逃れ隠れ住んでいた源行家(以仁王と親しい関係にあった)が山伏姿で北条の館を訪ねたとある。

多分大河ドラマでもこのことをやるのではないかな~楽しみだ。

また、この会津藩の初代藩主が、2代将軍の徳川秀忠が側室に産ませて、高遠に養子に出していた保科正之であり、参勤交代の時にこの街道を使い、この本陣で休憩をとったということである。

「大川荘」という旅館に泊まり、露天風呂も満喫した。

2日目は、いよいよ「会津若松城・鶴ヶ城」と白虎隊で有名な「飯盛山」、そして「野口英世記念館」である。

鶴ヶ城は、戊辰戦争で、一ヶ月の籠城戦を戦い抜いたが、荒れ果て、明治になって取り壊されている。昭和40年ころから再建工事がされ、現在に至る。

「飯盛山の白虎隊」のことは、ある程度の知識がDVDによって得られたが、説明してくださる方の話が上手で、改めて再認識できた。

DVDでは知らなかったことが、それは、必死になって敵から逃れてきた白虎隊たちは飯盛山からお城を見たときに、その周りが火の海になっていた。もうお城は落ちると勘違いして自刃してしまったということ。何と、その火は味方の武家屋敷からのもので、敵を城に少しでも近寄らせないために自らの家に火を放して女子供たちは自決したという。こんな悲しいことが。あまりにも年かさが入ってなくて、そういうことを知らなかったのだ。

また、自刃した人の中に息を吹き返した人がいて、後世にこの話を引き継いで、死んだら仲間が眠るこの飯盛山に爪と髪の毛を埋めて欲しいと遺言をして亡くなったという話には心うたれた。

白虎隊の中には、この飯盛山で道に迷い、自分の飼っていた犬、名前を「くま」というが助けてられたという逸話が本当のことだったと確認できた。

来年の大河ドラマが、この会津を舞台にして、新島八重が主役で、白虎隊とも大きな関わりがあることも知った。この会津には、女の人たちが鉄砲を打ったり、最戦前で戦っている様子が残っていた。その中のひとりがこの新島八重である。楽しみだ。

最後に「野口英世」

実際の囲炉裏は小さくて、囲炉裏の淵は斜めに掘ってあった。

19歳の時に上京するときにその決意を柱に刻み込んだものも残っていた。

母親の「シカ」さんがやっと覚えた文字で書いた手紙は、息子に帰ってきて欲しいと切々に訴えていることがその行間から察せられ、胸を打たれた。

福島は徳川直轄の城下町であり、そんじょそこらの土地とは違うんだという、武士のプライドのようなものが感じられた。

また行ってみたいところだ。

バスで4時間はかかる長旅であったが、若い人の発想は豊かで、会津のことや白虎隊のことを知らないなら学習しようと考え、山P主演の「白虎隊」のDVDを借りてきて、それを見ながらの移動であった。

それによって、時間の長さを感じずに行けたし、なおかつ白虎隊や会津・幕末の歴史を十分に知ることができ、現地の見学がより豊かで興味深く、理解深いものにできたと誰もが感じた。ほんとこういう発想はさすがだなーと感嘆した。

余談だが、今回は鶴ヶ城や白虎隊が自刃した飯盛山だけでなく、野口英世記念館も行く。そのことや長旅ということを見越して、運転手さんは三田佳子主演の「野口英世伝記」や「マリと子犬の物語」という山古志村の地震の時の実話をもとに作られたDVDも用意してくれていて、帰りのバスの中では、その2本を見ながら、しかも両方とも涙なしでは見られないような感動ものを見ながらの帰路であった。

それによって、今回の旅行は「感動3本立て バスの旅」と命名してもいいくらいである。

まず、朝7時30分集合して、いざ首都高を通り東北道を上って、福島県の会津到着。その間、夏の思い出等を各自話し、そして「白虎隊」のDVDを見ながら、約4時間をかけ行く。

一日目は「塔のへつり」と「大内宿」の観光である。

「へつり」というのは崖っぷちという意味合いで、絶壁の塔が乱立していた。

また、橋を渡ったところに神社があり、そこには坂上田村麻呂が東国を遠征するときにたてたとあった。

「大内宿」は、山間にひっそりとたたずむ村で、下野(しもつけ)街道沿いにある。会津の殿様が参勤交代で実際に通ったところであり、米や生活物資が流通したところであり、戊辰戦争の時に白虎隊が戦ったところでもある。

そして何と、頼朝らに平家追討の令旨を発した以仁王(もちひとおう)が戦いに敗れこの大内宿に逃げてきたという伝説もあり、実際草鞋を脱いだという由緒ある家もあった。

この以仁王が令旨を出し、挙兵した動機を調べてみると、

源氏の中で唯一政治の中心にいる源頼政の嫡男仲綱の愛馬「木(こ)の下」を平清盛の三男宗盛が欲しがり、素直に差し出さないことに腹を立てた宗盛がその馬に仲綱と烙印を押して「仲綱・仲綱」と中傷した。それが頼政・仲綱の反感を招いた。

同時に後白河上皇の第3皇子にもかかわらず、まだ親王にもならせてもらえない以仁王も平家の横暴な振る舞いに怒りを覚えていた。

そんな二人の感情が、世の中の反平家の機運と相まって令旨をだし、各地方の反平家の武将たちに送られたという。ちなみに、伊豆の蛭が小島に流されていた頼朝に令旨を渡したのは、平治の乱の時に熊野に逃れ隠れ住んでいた源行家(以仁王と親しい関係にあった)が山伏姿で北条の館を訪ねたとある。

多分大河ドラマでもこのことをやるのではないかな~楽しみだ。

また、この会津藩の初代藩主が、2代将軍の徳川秀忠が側室に産ませて、高遠に養子に出していた保科正之であり、参勤交代の時にこの街道を使い、この本陣で休憩をとったということである。

「大川荘」という旅館に泊まり、露天風呂も満喫した。

2日目は、いよいよ「会津若松城・鶴ヶ城」と白虎隊で有名な「飯盛山」、そして「野口英世記念館」である。

鶴ヶ城は、戊辰戦争で、一ヶ月の籠城戦を戦い抜いたが、荒れ果て、明治になって取り壊されている。昭和40年ころから再建工事がされ、現在に至る。

「飯盛山の白虎隊」のことは、ある程度の知識がDVDによって得られたが、説明してくださる方の話が上手で、改めて再認識できた。

DVDでは知らなかったことが、それは、必死になって敵から逃れてきた白虎隊たちは飯盛山からお城を見たときに、その周りが火の海になっていた。もうお城は落ちると勘違いして自刃してしまったということ。何と、その火は味方の武家屋敷からのもので、敵を城に少しでも近寄らせないために自らの家に火を放して女子供たちは自決したという。こんな悲しいことが。あまりにも年かさが入ってなくて、そういうことを知らなかったのだ。

また、自刃した人の中に息を吹き返した人がいて、後世にこの話を引き継いで、死んだら仲間が眠るこの飯盛山に爪と髪の毛を埋めて欲しいと遺言をして亡くなったという話には心うたれた。

白虎隊の中には、この飯盛山で道に迷い、自分の飼っていた犬、名前を「くま」というが助けてられたという逸話が本当のことだったと確認できた。

来年の大河ドラマが、この会津を舞台にして、新島八重が主役で、白虎隊とも大きな関わりがあることも知った。この会津には、女の人たちが鉄砲を打ったり、最戦前で戦っている様子が残っていた。その中のひとりがこの新島八重である。楽しみだ。

最後に「野口英世」

実際の囲炉裏は小さくて、囲炉裏の淵は斜めに掘ってあった。

19歳の時に上京するときにその決意を柱に刻み込んだものも残っていた。

母親の「シカ」さんがやっと覚えた文字で書いた手紙は、息子に帰ってきて欲しいと切々に訴えていることがその行間から察せられ、胸を打たれた。

福島は徳川直轄の城下町であり、そんじょそこらの土地とは違うんだという、武士のプライドのようなものが感じられた。

また行ってみたいところだ。

ここで、新島八重が出て来るとは・・・。次回の大河ドラマも楽しみだね。

私の歴史ファンの始まりは「幕末」なので、会津・薩摩・長州と聞くとドキドキなのよ。

それにしても会津の歴史は切ない

坂上田村麻呂は 私がお勧めの「火怨(かえん)」高橋克彦著に主役級で出てくるよ~読んでみて!

教職はそういう機会があって羨ましい。

余談ですが…野口英世の誕生日が11月9日、シカさんの命日が11月10日。そして私の誕生日が11月10日。なんだか数字が近いなぁと思いました。

歴史に未だ興味のないころ会津城に行ったことがあるけど、公園で売っていたたこ焼きがすごくおいしかったのを思い出しました。どうでもいいことだけど・・・・

優しいですね。お母様さぞ喜ばれたでしょう。

偶然にも日付が近かったり、重なっていたりと、驚きですね。11月10日はもう忘れません。

飯沼証言もオカシイ所が指摘されまくりだし

犬に助けられたとか失笑もんですよw

それよりも会津がドイツに新潟や北海道を

売ろうとしてた史実を知りましょう。

会津は戦争する気がないのに

薩摩、長州が攻めてきたなどと

長年嘘をつき、観光客や出版物を買った人を

騙してきたのです。日本だけではく外国までも。

会津プロパガンダによる様々な嘘は

インターネットの普及により指摘され

あげく、会津が各地で犯した蛮行の史料まで

貼り出される始末なのです。

もう一度言わせてもらいます。

会津プロパガンダによる嘘に騙されないようにしましょう。

こんにちは。

ゴールデンウィークのお忙しい中、失礼します。

会津ネタを読んで、福島を懐かしく思い出していました。

2年前に書いた会津の冬の記事を

URLにはりつけました。

http://www.ima-earth.com/contents/entry.php?id=201427214516

よかったらぜひ!