平成24年8月19日(日)

二週間前「青春18切符」で田子の浦から掛川間を歩いたり電車で移動したりして、珍道中を行ったが、その途中にある由比宿と興津宿の間にある薩埵峠は行かなかった。でも、ガイドブックをよく読んでみると、この薩埵峠は安藤広重が「東海道53次」に描いてある絶景ポイントだし、今読んでいる「風の群像」の主人公、足利尊氏と弟の直義(ただよし)が戦った場所であり、また、今川義元亡きあとを継いだ氏真(うじざね)と武田信玄が戦った場所でもあるという。

こんな由緒ある場所は行ってみたいという願望が募り、千ちゃんに連絡すると、快く承諾してくれ、それなら頼朝が行っていた「三社詣」の内、箱根神社と三島神社は行ったけど、あと残りひとつの伊豆山神社には行ってないからそこにも行こうと話が決まり、雲一つない晴天の中、決行した。

しかし、こちらがこんなに晴れているから、薩埵峠はさぞかしいい景色が見えるであろうと期待して行ったのだが、残念ながら富士山には雲がかかっていて見えなかった。最後に電車に乗ってから全景が見えたくらいであった。

まあでも、今回も期待を裏切らなかったな~と感じるほどの収穫があった。

では、東海道珍道中を書いていこう。

この間と同じように上溝駅に6時15分に待ち合わせ。

今回は自転車置き場に置いたので安心である。

静岡まで行くと片道2000円はかかるので、やはり「青春18切符」で行くのが、お得である。今回はこれを使っている人が多いのか、下りた熱海駅では「青春18切符のご利用のお客さんはしっかり見せてから出てください」という張り紙が書いてあったりもした。

まずは、伊豆山神社へ行く。熱海駅で降りた。

熱海は温泉で有名な町で、駅前には無料の足湯があった。帰りに浸かろうかと思ったが、夕方5時頃までで、体験することはできなかった。残念。

徳川綱吉や吉宗はこの温泉をひどく気に入り、江戸城まで15時間もかけて、運ばせたとあった。着いた頃には丁度良い湯加減になっていたというが、本当かな~

それに、この駅前を再開発するのか大体的に工事していた。

熱海は海に近いが、山も迫っている。神社まではバスで行くが、乗っていて体が傾くほど急な坂を行く。誠に坂の多い町である。

伊豆山神社は他の2社からすると、知名度がいま一であるが、なかなかどうして、神様自体は箱根神社の神様のお父さんにあたり、最初にこちらの神社があり、後に箱根神社に息子の神様を分けたそうだ。昔から修験道たちが募り、この神社の参道には宿坊が立ち並んでいたという。

境内には、高麗神社から持ってきたというパワー石があったり、頼朝と政子が愛を語り合ったという石の椅子があったりした。頼朝や政子が夫婦の契を結んだところでもあるので、縁結びの神社でもあるという。

また赤龍と黒龍の伝説もあり、「強運」お守りも売っていて、思わず記念に買ってきた。

由来も書いてあったが、難しくて分からなかった。

ここからの眺めも良くて、頼朝や家康や歴代の武将たちも見ていたかと思うと感慨深い。

次に、同じ境内にある「伊豆山郷土資料館」へ行く。私たち以外には誰もいなかったので資料館の人がいろいろ説明してくれ、今まで知らなかったことを沢山知ることができて嬉しかった。

まずは、頼朝関係では、

三社詣は箱根神社→三嶋大社→伊豆山神社の順に回ったということである。なぜなら石橋山合戦の時に亡くなった部下を詣でるために最後にしたという。確か佐奈田神社が祭ってあったと思う。

また、この石橋山合戦の時に椙山(すぎやま)に逃げ込んだ頼朝を匿ったということが書いてあるが、これは箱根神社に頼朝が逃げ込んだのではなく、箱根神社の人たちが隠れている椙山の祠まで食料や逃げ道の手助けに来たということを話してくれた。今まで疑問に思っていたことが納得いった。

政子は結婚させられそうになると、韮山にあった北条の館からこの熱海の伊豆山神社にまではるばる逃げてきた。歩いては無理だと思うから馬に乗って来たのであろうか。ほんと行動的で情熱的な人だ。

また、石橋山合戦から頼朝が鎌倉幕府を作るまでの間、この伊豆山に住んでいたということである。

そして、頼朝の死後、自分の髪の毛をマンダラに縫い込んで弔ったということである。頼朝のことを心底好きだったようだ。

社殿を飾られていたという彫り物が発見されて、何とこの彫り物の人は「波の伊八」という波を掘ったら日本一と言われた名工で、その作風は同時代に活躍した葛飾北斎のあの有名な「富嶽三十六景」にも強く影響を与えていると言われている。

源実朝の舎利(骨)も展示してあった。木製黒漆の箱を舎利殿に見立た舎利厨子。この神社の神主さんが歴史にあまり興味ない人であり、捨てようと思って整理した中にあったという。表のところに何か書いてありよーく読むと「実朝舎利」と読めた。

源の家紋の木である「ナギ」の木の鉢植えがあった。この葉っぱを重ねて家紋にしている。

その他にも、伊豆大権現の神様「男神立像」(本物はMOA美術館)が展示してあったり、昔の看板が展示してあった。この中には鳩や蛇などの動物が隠れている、不思議な看板であった。

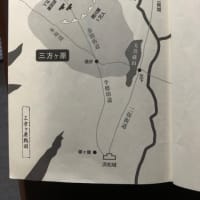

次に薩埵峠(さったとうげ)に行く。熱海から電車で由比駅まで行き、そこから歩く。由比は桜えびが名物で、由比のそこかしこに即売所がある。お腹も空いてきたので、ガイドブックに書いてあった富士の眺めがよくてかき揚げも美味しい「望嶽亭」を目指して歩く。途中「小池邸」という名主の屋敷があったので入ってみた。そこで「望嶽亭」のことを聞いてみたら何と定休日だというので、代わりに「くらさわ」を紹介された。行ってみたら最初は少なかったお客さんがどんどん入ってきて椅子を埋めている。人気のあるお店なんだね~と言いながら、美味しいかき揚げ定食を食す。前回食べたかき揚げよりは衣が薄く、食べるとパリパリという感じだったけど、確かに美味しかった。そして会計をする時に、ふとカウンターを見ると、そこに「美味しんぼ」の漫画が。聞いてみると、このお店は美味しんぼの中に出てくるかき揚げのお手本になったところで、作者の人が取材に来て、作り方やお店の様子もその漫画にはちゃんと書いてあった。偶然にもこんな地元では有名なお店に入ることができて、ラッキーである。

お腹も満足したので、さあ、次は薩埵峠に頑張って登ろうの掛け声のもとふたりして勇んで歩き出す。

が、思いのほか厳しい。上りがきつい。峠はやはり山を越えるのだから仕方ない。

私たちが歩いた道は、上道で、徳川幕府が参勤交代ができるように道幅を広く整備した道で、海岸沿いを歩く下道は別名「親知らず子知らず」と言われ、この道は東海道の難所で、旅を続けていた親子が途中で離ればなれになってしまうほどの険阻な道であったということだ。昔の旅は命懸けだ。

フーやっと到着。でもほかは青空だけど、ちょうど富士山のところに雲がかかっている。なんとか風が吹き飛ばしてくれないかなーと願いながら振り返り振り返り歩いたが、最後までかかったきりであった。

でも、安藤広重や昔の旅人たちと同じ風景を見ることができたことには大満足である。

帰り道は迷ったりしながら歩いたので、二人とももうクタクタになって、興津駅に到着。早速サ店に入って、かき氷を食べ、涼を取る。

しばらく休んで、体力が回復してきたので、この興津駅から近くにある「清見寺」(せいけんじ)に行く。薩埵峠からの帰り道にみかん畑が多くて、清見(きよみ)オレンジがなっているのかって、千ちゃんが言って、私もてっきりそうだと思っていて、だからこれも「清見寺(きよみでら)はここからどう行けばいいですか?」ってお店の人に聞いたら、キョトンとして「あ~、清見寺(せいけんじ)のことね」と言い直されてしまった。

清見寺は家康が今川の人質になった時に、ここの住職の大原雪舟斎に軍学を学んだお寺で、行ってみてあまりの立派さに感嘆した。残念ながら、時間が遅くて中には入ることはできなかったが、庭からでもこの寺の荘厳さはわかる。

帰りは、頼朝の死後、幕府内の権力争いに敗れた梶原景時を追討するための豪族たちが追討令を受けたという清見ヶ関を見た。ここから景時たちは東海道を通って「狐が崎」まで必死で逃げたんだな~。

そして、この辺では有名な「宮様まんじゅう」を買って帰った。昭和天皇が清見寺に来られた時のお土産だそうだ。

興津駅に戻り、電車に乗る。熱海で降り、足湯に浸かろうと考えて行ったが、時間が遅くてお湯は抜いていて、もうなかった。残念。

あとはゆっくり帰るだけだ。今回もたくさんの発見ができ、大満足だ。

いつものようにこうやって歩けることに感謝して、終わりにしよう。

24957歩(約15キロ)

二週間前「青春18切符」で田子の浦から掛川間を歩いたり電車で移動したりして、珍道中を行ったが、その途中にある由比宿と興津宿の間にある薩埵峠は行かなかった。でも、ガイドブックをよく読んでみると、この薩埵峠は安藤広重が「東海道53次」に描いてある絶景ポイントだし、今読んでいる「風の群像」の主人公、足利尊氏と弟の直義(ただよし)が戦った場所であり、また、今川義元亡きあとを継いだ氏真(うじざね)と武田信玄が戦った場所でもあるという。

こんな由緒ある場所は行ってみたいという願望が募り、千ちゃんに連絡すると、快く承諾してくれ、それなら頼朝が行っていた「三社詣」の内、箱根神社と三島神社は行ったけど、あと残りひとつの伊豆山神社には行ってないからそこにも行こうと話が決まり、雲一つない晴天の中、決行した。

しかし、こちらがこんなに晴れているから、薩埵峠はさぞかしいい景色が見えるであろうと期待して行ったのだが、残念ながら富士山には雲がかかっていて見えなかった。最後に電車に乗ってから全景が見えたくらいであった。

まあでも、今回も期待を裏切らなかったな~と感じるほどの収穫があった。

では、東海道珍道中を書いていこう。

この間と同じように上溝駅に6時15分に待ち合わせ。

今回は自転車置き場に置いたので安心である。

静岡まで行くと片道2000円はかかるので、やはり「青春18切符」で行くのが、お得である。今回はこれを使っている人が多いのか、下りた熱海駅では「青春18切符のご利用のお客さんはしっかり見せてから出てください」という張り紙が書いてあったりもした。

まずは、伊豆山神社へ行く。熱海駅で降りた。

熱海は温泉で有名な町で、駅前には無料の足湯があった。帰りに浸かろうかと思ったが、夕方5時頃までで、体験することはできなかった。残念。

徳川綱吉や吉宗はこの温泉をひどく気に入り、江戸城まで15時間もかけて、運ばせたとあった。着いた頃には丁度良い湯加減になっていたというが、本当かな~

それに、この駅前を再開発するのか大体的に工事していた。

熱海は海に近いが、山も迫っている。神社まではバスで行くが、乗っていて体が傾くほど急な坂を行く。誠に坂の多い町である。

伊豆山神社は他の2社からすると、知名度がいま一であるが、なかなかどうして、神様自体は箱根神社の神様のお父さんにあたり、最初にこちらの神社があり、後に箱根神社に息子の神様を分けたそうだ。昔から修験道たちが募り、この神社の参道には宿坊が立ち並んでいたという。

境内には、高麗神社から持ってきたというパワー石があったり、頼朝と政子が愛を語り合ったという石の椅子があったりした。頼朝や政子が夫婦の契を結んだところでもあるので、縁結びの神社でもあるという。

また赤龍と黒龍の伝説もあり、「強運」お守りも売っていて、思わず記念に買ってきた。

由来も書いてあったが、難しくて分からなかった。

ここからの眺めも良くて、頼朝や家康や歴代の武将たちも見ていたかと思うと感慨深い。

次に、同じ境内にある「伊豆山郷土資料館」へ行く。私たち以外には誰もいなかったので資料館の人がいろいろ説明してくれ、今まで知らなかったことを沢山知ることができて嬉しかった。

まずは、頼朝関係では、

三社詣は箱根神社→三嶋大社→伊豆山神社の順に回ったということである。なぜなら石橋山合戦の時に亡くなった部下を詣でるために最後にしたという。確か佐奈田神社が祭ってあったと思う。

また、この石橋山合戦の時に椙山(すぎやま)に逃げ込んだ頼朝を匿ったということが書いてあるが、これは箱根神社に頼朝が逃げ込んだのではなく、箱根神社の人たちが隠れている椙山の祠まで食料や逃げ道の手助けに来たということを話してくれた。今まで疑問に思っていたことが納得いった。

政子は結婚させられそうになると、韮山にあった北条の館からこの熱海の伊豆山神社にまではるばる逃げてきた。歩いては無理だと思うから馬に乗って来たのであろうか。ほんと行動的で情熱的な人だ。

また、石橋山合戦から頼朝が鎌倉幕府を作るまでの間、この伊豆山に住んでいたということである。

そして、頼朝の死後、自分の髪の毛をマンダラに縫い込んで弔ったということである。頼朝のことを心底好きだったようだ。

社殿を飾られていたという彫り物が発見されて、何とこの彫り物の人は「波の伊八」という波を掘ったら日本一と言われた名工で、その作風は同時代に活躍した葛飾北斎のあの有名な「富嶽三十六景」にも強く影響を与えていると言われている。

源実朝の舎利(骨)も展示してあった。木製黒漆の箱を舎利殿に見立た舎利厨子。この神社の神主さんが歴史にあまり興味ない人であり、捨てようと思って整理した中にあったという。表のところに何か書いてありよーく読むと「実朝舎利」と読めた。

源の家紋の木である「ナギ」の木の鉢植えがあった。この葉っぱを重ねて家紋にしている。

その他にも、伊豆大権現の神様「男神立像」(本物はMOA美術館)が展示してあったり、昔の看板が展示してあった。この中には鳩や蛇などの動物が隠れている、不思議な看板であった。

次に薩埵峠(さったとうげ)に行く。熱海から電車で由比駅まで行き、そこから歩く。由比は桜えびが名物で、由比のそこかしこに即売所がある。お腹も空いてきたので、ガイドブックに書いてあった富士の眺めがよくてかき揚げも美味しい「望嶽亭」を目指して歩く。途中「小池邸」という名主の屋敷があったので入ってみた。そこで「望嶽亭」のことを聞いてみたら何と定休日だというので、代わりに「くらさわ」を紹介された。行ってみたら最初は少なかったお客さんがどんどん入ってきて椅子を埋めている。人気のあるお店なんだね~と言いながら、美味しいかき揚げ定食を食す。前回食べたかき揚げよりは衣が薄く、食べるとパリパリという感じだったけど、確かに美味しかった。そして会計をする時に、ふとカウンターを見ると、そこに「美味しんぼ」の漫画が。聞いてみると、このお店は美味しんぼの中に出てくるかき揚げのお手本になったところで、作者の人が取材に来て、作り方やお店の様子もその漫画にはちゃんと書いてあった。偶然にもこんな地元では有名なお店に入ることができて、ラッキーである。

お腹も満足したので、さあ、次は薩埵峠に頑張って登ろうの掛け声のもとふたりして勇んで歩き出す。

が、思いのほか厳しい。上りがきつい。峠はやはり山を越えるのだから仕方ない。

私たちが歩いた道は、上道で、徳川幕府が参勤交代ができるように道幅を広く整備した道で、海岸沿いを歩く下道は別名「親知らず子知らず」と言われ、この道は東海道の難所で、旅を続けていた親子が途中で離ればなれになってしまうほどの険阻な道であったということだ。昔の旅は命懸けだ。

フーやっと到着。でもほかは青空だけど、ちょうど富士山のところに雲がかかっている。なんとか風が吹き飛ばしてくれないかなーと願いながら振り返り振り返り歩いたが、最後までかかったきりであった。

でも、安藤広重や昔の旅人たちと同じ風景を見ることができたことには大満足である。

帰り道は迷ったりしながら歩いたので、二人とももうクタクタになって、興津駅に到着。早速サ店に入って、かき氷を食べ、涼を取る。

しばらく休んで、体力が回復してきたので、この興津駅から近くにある「清見寺」(せいけんじ)に行く。薩埵峠からの帰り道にみかん畑が多くて、清見(きよみ)オレンジがなっているのかって、千ちゃんが言って、私もてっきりそうだと思っていて、だからこれも「清見寺(きよみでら)はここからどう行けばいいですか?」ってお店の人に聞いたら、キョトンとして「あ~、清見寺(せいけんじ)のことね」と言い直されてしまった。

清見寺は家康が今川の人質になった時に、ここの住職の大原雪舟斎に軍学を学んだお寺で、行ってみてあまりの立派さに感嘆した。残念ながら、時間が遅くて中には入ることはできなかったが、庭からでもこの寺の荘厳さはわかる。

帰りは、頼朝の死後、幕府内の権力争いに敗れた梶原景時を追討するための豪族たちが追討令を受けたという清見ヶ関を見た。ここから景時たちは東海道を通って「狐が崎」まで必死で逃げたんだな~。

そして、この辺では有名な「宮様まんじゅう」を買って帰った。昭和天皇が清見寺に来られた時のお土産だそうだ。

興津駅に戻り、電車に乗る。熱海で降り、足湯に浸かろうと考えて行ったが、時間が遅くてお湯は抜いていて、もうなかった。残念。

あとはゆっくり帰るだけだ。今回もたくさんの発見ができ、大満足だ。

いつものようにこうやって歩けることに感謝して、終わりにしよう。

24957歩(約15キロ)

伊豆箱根鉄道韮山駅を下車して、徒歩数分で到着すると、「願成就院」というお寺があります。

運慶の仏像がここに収められているのです。

まじかに見ることのできる仏像、運慶の作った魂というか

パワーがバシバシ伝わってきて、感動。

共和を去る2月中旬に訪れた気がします。

運慶をめぐる旅は、また帰国後再開。

高野山に行きたいです。