テストなどの際、設問や問題をどのようなプロセスを経て解答を導き出すのでしょうか。

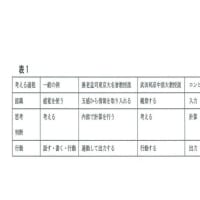

設問は文章や図・グラフ等で問うことが多いので、見たり読んだりして設問の内容を認識・理解します。もちろん設問内容文章等を正しくキャッチする読み取りの力(読解力)はあるものと仮定します。

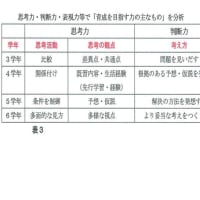

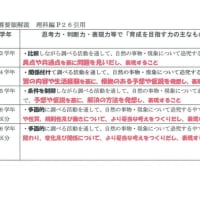

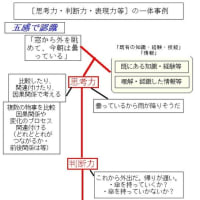

「問うている内容の理解」と「既に内包している知識・技能・経験等」とを比較したり、関係付けたり、因果関係で考えたりして、何らかの考え(結論・答え・解)が浮かびあがります。詳しく述べると、「複数の物事を比較する」「過去に解いた問題との比較や類推して分析する」「どれとどれがつながるか、前後関係はどうなっているかなど因果関係や変化のプロセス等で関係付ける」など、これらを行ったり来たり往還を繰り返します。この場面で「思考力」が働いています。それを「能動的な思考力」と呼ぶこともあります。

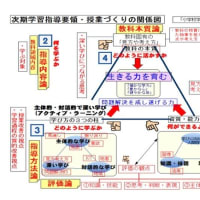

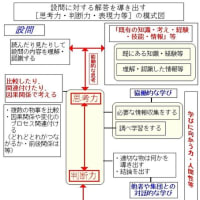

そこで「解として適切なものは何か」を思い巡らし、判断して「結論・答え・解」を導き出します。ここでは「こうではないか、こうだろう」など、設問で聞かれていることの状況に応じて「判断力」が発揮されます。そして、設問に対する「結論・答え・解」を相手に伝わるようにアウトプットします。それは話したり、書いたり、図化したり、発表したりなど行動に現れます。この場合は判断した解答を解答欄に記載します。これが「表現力」になります。このことを下図に模式図的に表しました。

このような過程を授業で踏むことが生きて働き、資質・能力を子どもに付けることになるという仮説のもとに次期学習指導要領の理念が成り立っていると推し量れます。ですから、授業場面では「思考力・判断力・表現力等」を培うために、「必要な情報を収集したり、調べ学習をしたりする際は『協働的な学び』を、「適切なものは何かを導き出したり、結論を出したりするときには『他者や集団との対話的な学び』」を重視する対話的・協働的な学びの意義が見いだされます。

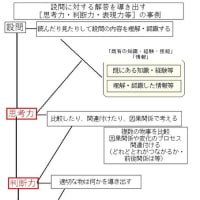

設問は文章や図・グラフ等で問うことが多いので、見たり読んだりして設問の内容を認識・理解します。もちろん設問内容文章等を正しくキャッチする読み取りの力(読解力)はあるものと仮定します。

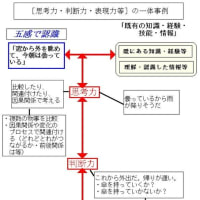

「問うている内容の理解」と「既に内包している知識・技能・経験等」とを比較したり、関係付けたり、因果関係で考えたりして、何らかの考え(結論・答え・解)が浮かびあがります。詳しく述べると、「複数の物事を比較する」「過去に解いた問題との比較や類推して分析する」「どれとどれがつながるか、前後関係はどうなっているかなど因果関係や変化のプロセス等で関係付ける」など、これらを行ったり来たり往還を繰り返します。この場面で「思考力」が働いています。それを「能動的な思考力」と呼ぶこともあります。

そこで「解として適切なものは何か」を思い巡らし、判断して「結論・答え・解」を導き出します。ここでは「こうではないか、こうだろう」など、設問で聞かれていることの状況に応じて「判断力」が発揮されます。そして、設問に対する「結論・答え・解」を相手に伝わるようにアウトプットします。それは話したり、書いたり、図化したり、発表したりなど行動に現れます。この場合は判断した解答を解答欄に記載します。これが「表現力」になります。このことを下図に模式図的に表しました。

このような過程を授業で踏むことが生きて働き、資質・能力を子どもに付けることになるという仮説のもとに次期学習指導要領の理念が成り立っていると推し量れます。ですから、授業場面では「思考力・判断力・表現力等」を培うために、「必要な情報を収集したり、調べ学習をしたりする際は『協働的な学び』を、「適切なものは何かを導き出したり、結論を出したりするときには『他者や集団との対話的な学び』」を重視する対話的・協働的な学びの意義が見いだされます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます