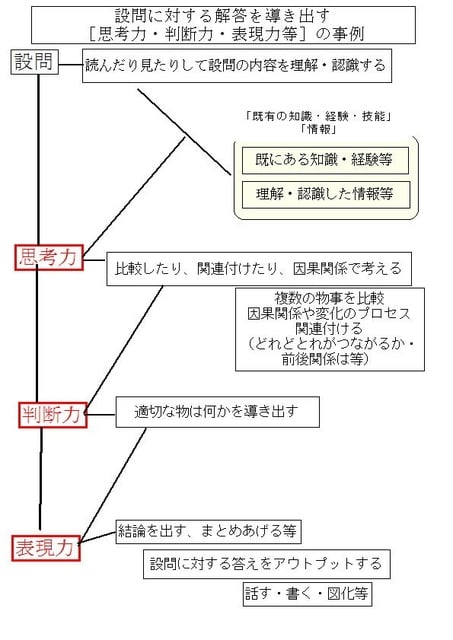

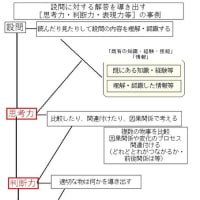

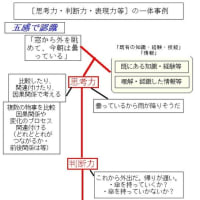

設問をどのようなプロセスを経て解答を導き出すのであろうか。

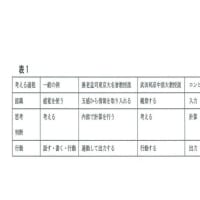

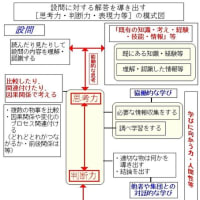

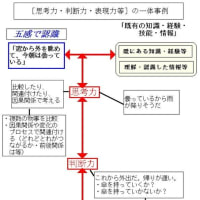

設問は文章と図・絵等で問うていることが多いので、見たり読んだりして設問の内容を認識・理解する。もちろん設問内容文章の読み取りはできるものとする。

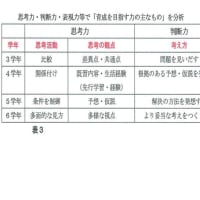

「問うている内容の理解」と「既に内包している知識・技能・経験等」とを比較したり、関係付けたり、因果関係で考えたりして、何らかの考え(結論・答え・解)が浮かびあがる。詳しく述べると、「複数の物事を比較する」「どれとどれがつながるか、前後関係はどうなっているかなど因果関係や変化のプロセス等で関係付ける」のである。この場面で「思考力」が発揮される。

ここで「適切なものは何か」を思い巡らし、判断して「結論・答え・解」を導き出す。ここでは「こうでないか、こうだろう」などの「判断力」が問われる。

そして、設問に対する「結論・答え・解」をアウトプットする。それは話したり、書いたり、図化などで示したり、行動化して表していく。これが「表現力」にあたる。

自分の頭の外に脳を持てる時代に入った。眼鏡にAIを内蔵する時代が近づいている。知識はもちろん大切であるが、それらの多寡よりは思考できる頭を、これからの子どもたちには育てたい。

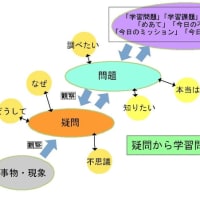

授業で「思考力・判断力・表現力等」を鍛えることが急務である。学校教育でいま強烈に求められている。それは、各自に何らかの考えを抱かせたり、ノートに考えを書かせたり、いろんな考えを発表させたり、そして、人の考えを活かしながら自分の考えを持てる授業づくりである。

どの子も考えを持つことから、どんな考えも認めていくことから出発である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます