読書感想108 シュリーマン旅行記 清国・日本<o:p></o:p>

著者 ハインリッヒ・シュリーマン<o:p></o:p>

生没年 1822年~1890年<o:p></o:p>

出身国 ドイツ<o:p></o:p>

出版年 1869年<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

感想<o:p></o:p>

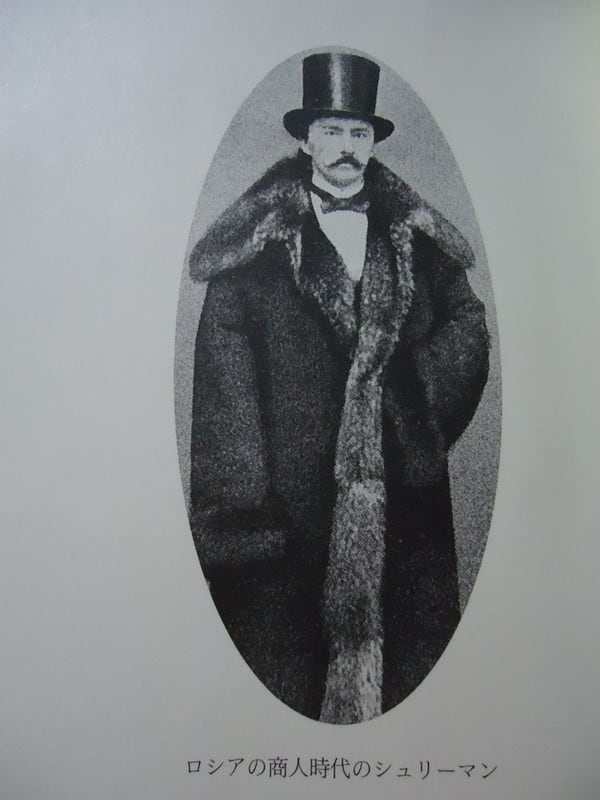

トロイア遺跡の発掘で名高いハインリッヒ・シュリーマンによる清国と日本の旅行記である。シュリーマンはロシアで藍の商売を手掛けて巨万の富を築いてから、考古学の勉強を始めた。勉強を開始する前に世界漫遊の旅に出た。その途上で清国と日本に立ち寄り、日本に来たのは幕末の1865年である。清国と日本の比較も興味深いが、外国人の見た幕末の雰囲気も私達が知っている以上に緊迫している。<o:p></o:p>

まず北京の印象について語る。北京は修理されないまま放置された石橋や下水渠など荒廃していて、町も汚い。乞食があふれ、纏足をした女性や賭け事に熱中する民衆。しかし万里長城へ行くと修理されないまま崩れかけている所もあるが、素晴しい眺望とそこに住む素朴な人々との出会いに心が和む。こうした清国の印象に対して、日本の印象はすばらしくいい。風光明媚な九州や富士山を海上から眺めながら横浜に上陸する。横浜では埠頭まで荷物を運ぶ小舟が清国の4分の1の値段である。更に税関の役人が賄賂を一切受け取らない。ここでの懸念材料は港の人足が皮膚病の疥癬にかかっていることくらいだ。面白く感じる風俗は肉体労働者は褌一丁で裸に入れ墨をしていることや、畳の上でとる食事、部屋にほとんど道具がないこと。褒め称えていることも多い。例えば、住宅が清潔であること、必ず庭があり園芸を愛好すること、一日に一回は風呂に入る世界で一番清潔な国民であること、日本の米はとても質が良いこと、男女に教育がいきわたっていること、漆器や蒔絵、陶器などがすばらしいことなど。公衆浴場での男女混浴も「なんと清らかな素朴さだろう」と感心している。時代の緊迫度は増していて、江戸にあるアメリカ合衆国公使館に滞在すると、公使館は善福寺という寺にあり、警備は厳重で昼間200人、夜間300人の武士が常駐している。味方同士を確かめる合言葉は夜ごと決められ、答えられない者はその場で切り捨てられる決まりだ。外国人が外出する際は5人の警護の武士がつく。更に公使館の中の移動でも警護の武士がついてくる。2,3年前に起きた東禅寺のイギリス公使館襲撃事件では10名が死亡し15名が重傷を負った。こうした攘夷の嵐の中でアメリカ合衆国公使館以外の公使館は江戸を去り、横浜に移っている。また、将軍が京都に向かう行列を見聞した際には、行列の先頭を横切った百姓など3名が切り殺される。そんな物騒な中、横浜にいる時に原町田を経由して八王子を見物する。どこの店にも絹の手織機があり、道幅26メートルで2キロも続く大通りに絹織物の店が出ている。大通りには車井戸が所々にある。また高い丘の頂から眺める八王子は高い山々をいただいた広大な渓谷の中にある。<o:p></o:p>

イザベラ・バードより13年早い幕末の江戸、横浜、八王子の様子が書かれている。攘夷派の外国人襲撃を防ぐために、幕府は心血を注いでいる。開国してまだ5,6年しかたっていないのに、絹織物の町としての八王子が外国人の間にも知られるようになっているのは望外の喜び。たった150年前のことだけれど、今の日本とはあまりに違っていて、シュリーマンと一緒に異国の見物をしている気分になる。それが時代と土地の雰囲気を伝える旅行記の醍醐味であろう。

★ランキングにクリックをお願いします☆