日本・ベルギー・英国 喫茶モエ営業中

Brugge Style

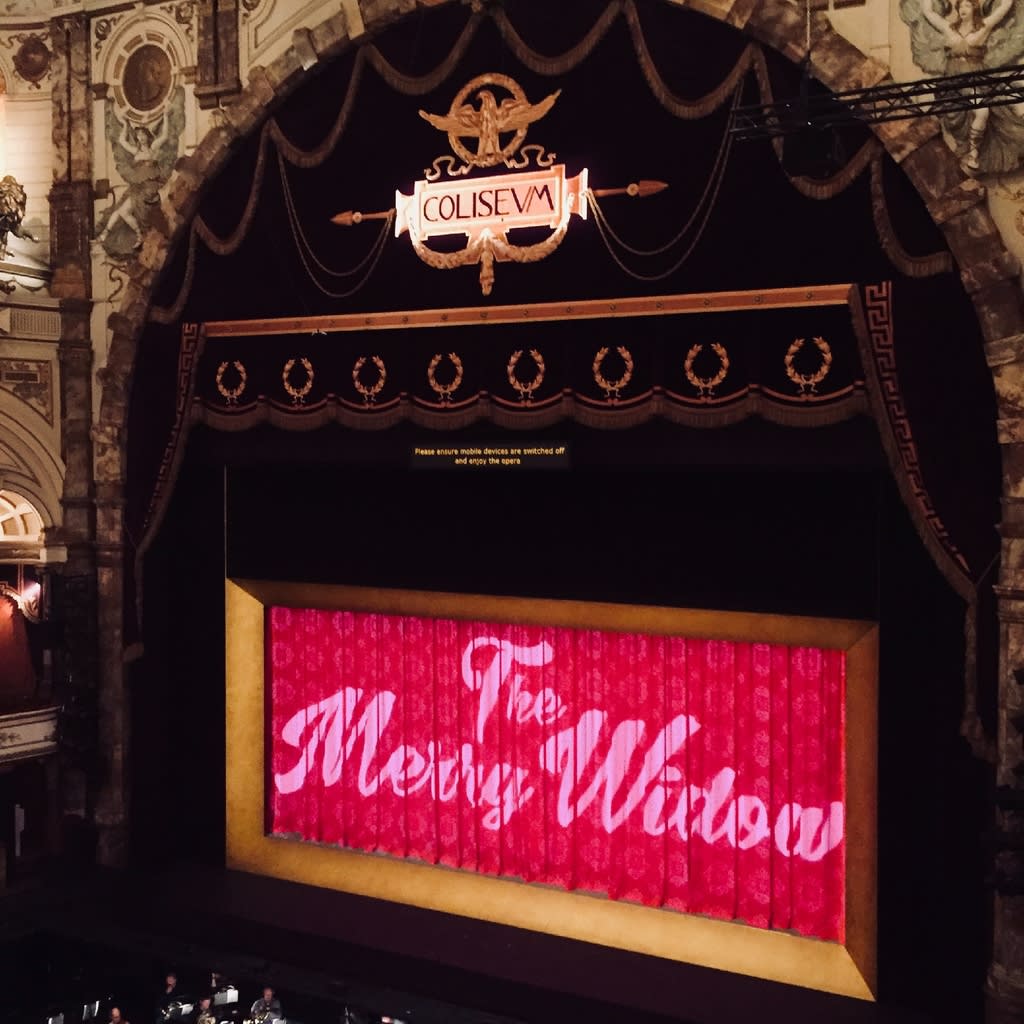

merry widow

ウィーン・オペレッタ続き...

ウィーン・オペレッタ続き...イングリッシュ・ナショナル・オペラのフランツ・レハール『メリー・ウィドウ』へ。

「陽気な未亡人」。

わたしがこの話を始めて知ったのは、小学生の頃、たしか宝塚で見たのだった(今調べたら、過去の公演はわたしが生まれる前なので勘違いのよう。でも確かに見た!)。

『メリー・ウィドウ』の初演は1905年、いわゆる文化爛熟期の世紀末ウィーンだ。

当時たいへん流行し、ヒットラーが好んだとか、マーラーが「自分が作曲した曲だったらどんなによかったか」と言ったとか、逸話がたくさん残っている。

今シーズンのイングリッシュ・ナショナル・オペラ版は新プロダクションで上演される。

コスチュームや舞台装置は20世紀初頭のウィーンのまま、当時の最先端のフロイトの精神分析や、ダラー・プリンセスの豪遊、欧州社会の歪みが揶揄されている。有名な曲の数々もそのまま。

一方、セリフの言い回しや社会感覚は現代にマッチするようにアップデイトされていて...

めっちゃくちゃおもしろかったです!

オペレッタとミュージカルのブリッジ的な作品のひとつと見なされているため、セリフがかなり多く(英語)、ダンサーや、社交界の人たちが着飾ってわさわさ騒いでいる様子、ポンデヴェドロ公国のシンボル「ビーバー」の着ぐるみが登場したり、ドタバタが楽しすぎる。「8時だよ全員集合」か?!

監督がこのように言っていた。

監督がこのように言っていた。"Great comedy doesn't judge people, it just shows us with all our flaws"

「優れた喜劇は、人を良いとか悪いとかジャッジしたりせず、単にわれわれ人間の欠点を並べて見せてくれるまでです」

ただ、わたしは舞台男優に関しては超面食いだということを、今まで認めたくなかったのだが、今日ここに認めようと思う。

バレエの舞台で端麗な姿の男性を見慣れているせいだろうか、世紀の色男役がいくら美声でも、猪首だったり、腕が真っ白でぶよぶよしていたら全く興ざめ、説得力がない(わたしにとっては、ですよ)。話に没頭できない。

もちろん、正当なオペラファンはナンセンスだとおっしゃるだろう。

ところで、わたしが浮かれて毎日趣味に走っているのを娘が微苦笑していた。彼女が先の秋に大学に進学するまでは、これでも母親として控えめにしておいたのだ。

自分のことはよくわからない...もしかしたら「空の巣症候群」の症状なのかも(違うと思うけど・笑)

わたしは"Merry empty nest syndrome"「陽気な空の巣症候群」なのか?!

実は明日からまたウィーンへ旅行する。

ひとり気分が盛り上がり、 "Vilja Song"をキッチンで調子っ外れで歌っている。

この曲、2016年BBC制作の「検察側の証人」内でとても効果的に使われたのが印象に残っている。

(写真はダラー・プリンセスの代表としてプログラムに紹介されているコンスエロ・ヴァンダービルト。彼女は未亡人ではないが、なんと美しい人なんでしょうね!)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )