「ワイン村.jp」

「ワイン村.jp」 (社団法人日本ソムリエ協会 オープンサイト)(2004年5月~2008年12月終了)に連載していた

「キャッチ The 生産者」(生産者インタビュー記事)を、こちらにアップし直しています。

よって、現在はインタビュー当時と異なる内容があることをご了承ください。

-----------------------------------------------

(更新日:2005年2月11日)

第 8回 Pascal Lachaux <Domaine Robert Arnoux>

第8回目のゲストは、 フランスの

ブルゴーニュの

『ドメーヌ・ロベール・アルヌー』の現当主パスカル・ラショーさんです。

ラショーさんは、日本各地でのテイスティングセミナーのため、第7回で登場した

ジャン・マルク・ピヨさんと一緒に、2004年12月に来日しました。

<Pascal Lachaux>

1962年生まれ。Beaune(ボーヌ)で薬剤師をしていたが、先代の娘との結婚をきっかけに、1985年にドメーヌ・ロベール・アルヌーに入る。

ディジョン大学で1年間醸造について学び、他のドメーヌでも研修を経験。先代の没(1995年)後は、ドメーヌ・ロベール・アルヌーの5代目当主となる。

現在、生産量の70%を輸出し、主要輸出先は、1位:イギリス、2位:日本、3位:アメリカ。

ロベール・アルヌーは、ブルゴーニュのCote de Nuits(コート・ド・ニュイ)地区にある

Vosne-Romanee(ヴォーヌ・ロマネ)村の村はずれにドメーヌを構えています。

グラン・クリュであるRomanee-Saint-Vivant(ロマネ・サン・ヴィヴァン)、Echezeaux(エシェゾー)を筆頭に、ヴォーヌ・ロマネ1級や、お隣のグラン・クリュClos de Vougeot(クロ・ド・ヴージョ)、Nuit-Saint-Georges(ニュイ・サン・ジョルジュ)1級などを含め、現在は17種類のワインをつくっています。

ブルゴーニュのドメーヌとしては珍しく、

一般客向けのテイスティングルーム兼ショップを備えているので、ここでワインを気軽に試してから買うことができ、とても便利です。もしかしたら、稀少なヴィンテージのワインも手に入るかもしれません。

ブルゴーニュを訪れた際には、ぜひ立ち寄ってみたいドメーヌのひとつと言えるでしょう。

ヴォーヌ・ロマネ村は、お隣のフラジェ・エシェゾー村と合わせて、"ヴォーヌ・ロマネ"のAOCを名乗るワインを生み出しています。

多くの著名なグラン・クリュ畑を抱え、ブルゴーニュ一有名な、いえ、フランス一、世界一有名とも言えるあの

"ロマネ・コンティ"も、ここヴォーヌ・ロマネ村から生まれます。

ヴォーヌ・ロマネのワインは華やかで豊かな香りがあり、ブルゴーニュにしてはスパイシーなニュアンスを持ち、みずみずしく、かつ優美で、長期熟成にも向くボディを持っていると言われています。

冬のVosne-Romanee村 (2003年12月訪問)

Q.

先代のロベール・アルヌー氏の娘さんである奥さまとの結婚が、ワインづくりの道に入ったきっかけということですが?(奥さまは三姉妹とのこと)。

A,確かにそうですが、

もともとは義父ロベールその人と、彼のつくるワインに魅力を感じたからです。

義父は私を本当の息子のように、また旧来の友達のようにも扱ってくれました。

そうした彼の人柄に惹かれたこと、そして、彼の人となりがワインにも反映されていたことが、私をワインづくりの道へと引き込んだのです。

Q.先代の時代と比べて、ワインづくりで変わったことは?

A.私が初めてワインをつくったのは1990年ですが、この10~15年で、ぶどう栽培においても醸造においても、かなり変わってきました。

栽培では、私は

リュット・レゾネ(減農薬農法)を実施しています。土壌を大切にし、土壌の持ち味をぶどうに反映させるため、ここ6年ほどは除草剤も殺虫剤も使っていません。それが健全で完熟したぶどうを得るために必要なことと考えているからです。

収穫は手摘みで行い、摘み取ったぶどうの房がつぶれないよう、小さなカゴを使います。梗は

100%除梗します。果実の15%ほどだけを破砕し、約18~22日間かけて発酵させます。

熟成の際の新樽の使用率は、村名クラスで30%、1級で60%、グラン・クリュは100%で、ワインにより14~18ヵ月間樽熟成します。

清澄作業もしませんし、フィルターもかけません。

瓶詰め後は、6~10ヵ月ほど寝かせてから出荷をします。 。

Q.あなたはリュット・レゾネを実施していることはわかりましたが、ビオディナミ(*1)に移行する予定はありますか?。

A.実は私も、

月の満ち欠けに従って瓶詰めなどの作業をしていますが、今のところ、ビオディナミを採用しようとは思っていません。必要性からではなく、ビオディナミ自体が目的になってしまっている生産者が多いように感じるので…。

Q.

薬剤師の経験はワインづくりに役立っていますか?

A.全く役に立っていませんね(笑)。

身体の不調を治すにはワインが一番ですよ(笑)。

でも、薬剤師の経験で"ホメオパシー"の理論を学び、それがワインづくりに非常に役に立つのではないか、と考えています。

注)

ホメオパシー(Homeopathy)は、「同種療法」「同毒療法」「類似療法」などと訳され、「同じようなもの、似たものが病を押し出し、癒し、終わらせる」という考えに基づく療法です。

例えば、頭痛のときに鎮痛剤を飲めば、その痛みは和らぎますが、その原因そのものが除去されたわけではありません。これを繰り返すと、次第に鎮痛剤も効かなくなってしまう恐れがあります。

ホメオパシーでは、その症状(例えば頭痛)を引き起こす物質(自然界にあるものを使用)を超微量投与し、それにより、生体の自然治癒力を高め、治療につなげます。副作用もなく、欧米では非常に注目が集まっている療法です。

Q.あなたのワインづくりのコンセプトは?

A.

"自分の好きなワインをつくる"ということです。

私は

自分の感性を信じ、フィーリングで働いていますので、その時の気分で、ワインも毎年違ってきているはずです(笑)。

Q.あなたの好きなワインは、シャンボール・ミュジニーと聞きましたが?

A.当ドメーヌでは、4つのコミューン(*2)にまたがる14haの畑から17種類のワインをつくっていますが、1999年に念願のシャンボール・ミュジニー(2ha)(村名クラス)を手に入れました。

シャンボールの、女性的で、フルーティーで、ふくよかで、エレガントで、チャーミングな点が非常に気に入っています。

Q.日本は2番目の輸出先となっていますが、輸出先によって、ワインの仕込み方法を変えていますか?

A.いえ、変えていません。日本はいいのですが、例えば○○○○など、私のワインを理解していない国には売りたくない、というのが本音です(笑)。

注)○○○○に入る国名は聞きましたが、ここでは伏字とさせていただきます。みなさんの方でご推理下さい。ちなみに、アルヌーの輸出先上位3位に入っている国です。

(*1)ビオディナミ:

英語では"バイオダイナミックス"。化学肥料や薬品を使用せず、独自の自然調剤を用い、暦や月の満ち欠けなどに従った独特の理論によって栽培を行う農法。

(*2) コミューン:

フランスの最小行政区画のこと。市町村。

----------------------------------------------

今回のテイスティングセミナーで提供されたワインは下記の通り(全て赤)

1)Vosne-Romanee Les Hautes Maizieres 2000

2)Nuit-Saint-Georges 1er Cru Clos des Corvees Pagets 2000

3)Vosne-Romanee 1er Cru Les Chaumes 2001

4)Echezeaux Grand Cru 2001

5)Romanee-Saint-Vivant Grand Cru 2001

6)Vosne-Romanee 1er Cru 1976

7)Vosne-Romanee 1er Cru Les Suchots 1976

テイスティングをしてみると…

ロベール・アルヌーのワインは、村名クラスでは心地よい素直な美味しさを感じさせてくれますが、

1級になるとグンと凝縮感が増し、余韻も非常に長くなります。

さらに

特級クラスになると、そこにエレガントさも加わり、無類の幸福感を与えてくれます。

今回は2)だけがニュイ・サン・ジョルジュです。

「ヴォーヌ・ロマネのワインは"エレガント"ですが、ニュイ・サン・ジョルジュには"力強さ"があります」とラショーさん。

たしかに、2)のワインのタンニンはキュッと引き締まり、やや冷たい堅さを感じさせますが、アタックはピュアで甘く、余韻の長さも光っています。

4)は2001年とまだ若く、タンニンも充分溶け込んでいないので、今飲むにはまだ早い感じがありますが、この凝縮感とエレガントな口当たりは、さすがエシェゾーです。

5)は香ばしい樽のロースト香があり、味わいもボリュームがありますが、酸に品の良さを感じます。

4)も5)も、今でもおいしくいただけますが、充分熟成させてから飲んでみたいワインだと感じました。

6)と7)は先代の時代のもの。

1976年は雨がなく、乾燥した暑い年だったとのこと。これらは2年前にリコルクされています。かなり色合いが薄れてきていますが、まだ酸がしっかりと残っているので、保存状態が良ければ、あと4~5年は耐えてくれそうです。

---------------------------------------

■ インタビューを終えて

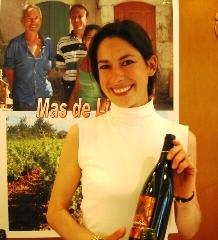

自称"トム・ハンクス"似

自称"トム・ハンクス"似(笑)というラショーさんは、ユーモアたっぷりで、とてもフレンドリー。

今回は、第7回のゲストである

ジャン・マルク・ピヨさん(写真右)も同席してのインタビューでしたが、二人が並ぶと、ピヨさんの方が落ち着いて見えるのは(実際はピヨさんの方が3つ年下)、ラショーさんの、明るく、かつ軽やかなシャンソンの楽曲のような雰囲気を持っているせいかもしれません。

それは、"フィーリングが大事"という彼のワインづくりの姿勢にも現われているようです。

きっちりとした薬剤師時代より、自然とともにのびやかに生き、自由な感覚でワインをつくっている今の生活の方が、彼には合っているのかもしれません。

まさに、"水を得た魚"。

この先、彼がどんなワインを生み出してくれるのか、これからもロベール・アルヌーのワインから目が離せそうにありません。

*取材協力: Wijnhandel Herman B.V.

(Special thanks to Masaki Takeshita)

「ワイン村.jp」 (社団法人日本ソムリエ協会 オープンサイト)(2004年5月~2008年12月終了)に連載していた「キャッチ The 生産者」(生産者インタビュー記事)を、こちらにアップし直しています。

「ワイン村.jp」 (社団法人日本ソムリエ協会 オープンサイト)(2004年5月~2008年12月終了)に連載していた「キャッチ The 生産者」(生産者インタビュー記事)を、こちらにアップし直しています。

03-3571-7414

03-3571-7414