明日からいよいよ6月。

うっとおしい梅雨の季節に入ってきますが、この時期ならではの美味しいものが出てくるのが日本の四季のいいところですよね。

ちょうど1年前の6月の前半、ワインで有名な オザミ・デ・ヴァン の日本料理店

「銀座 大野」 でディナーをいただく機会がありました。

アップするタイミングを外してしまいましたが、ちょうど1年経って水無月が巡ってきたので、昨年のメニューではありますが、参考までに紹介したいと思います。

合わせるワインはHPのワインリストからお好みのものをどうぞ

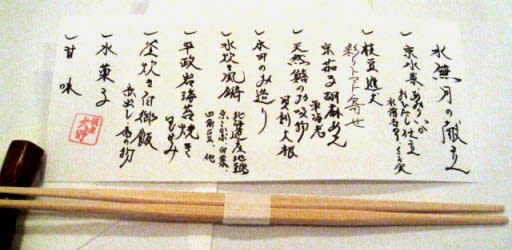

水無月の献立 (2008年6月)

京水菜 あおりいか おひたし仕立て

枝豆しんじょ他

天然鱧のお吸い物

ハモは本当に季節のものですね。

お吸い物の出汁も上品でした。

本日のお造り

写真画像の色合いがイマイチ良くないですが、実際はもっと美しい色でした。

水炊き風鍋 北海道産地鶏

ヒラマサ岩海苔焼き

この後に、釜炊きのごはんと赤だし、香の物が出てきました。

水菓子

6月といえば、さくらんぼ♪

わらびもち

最後はやっぱり甘いものでシメたいですね(笑)

--------------------------------

銀座 大野

http://www.auxamis.com/ginza_oono/

うっとおしい梅雨の季節に入ってきますが、この時期ならではの美味しいものが出てくるのが日本の四季のいいところですよね。

ちょうど1年前の6月の前半、ワインで有名な オザミ・デ・ヴァン の日本料理店

「銀座 大野」 でディナーをいただく機会がありました。

アップするタイミングを外してしまいましたが、ちょうど1年経って水無月が巡ってきたので、昨年のメニューではありますが、参考までに紹介したいと思います。

合わせるワインはHPのワインリストからお好みのものをどうぞ

水無月の献立 (2008年6月)

京水菜 あおりいか おひたし仕立て

枝豆しんじょ他

天然鱧のお吸い物

ハモは本当に季節のものですね。

お吸い物の出汁も上品でした。

本日のお造り

写真画像の色合いがイマイチ良くないですが、実際はもっと美しい色でした。

水炊き風鍋 北海道産地鶏

ヒラマサ岩海苔焼き

この後に、釜炊きのごはんと赤だし、香の物が出てきました。

水菓子

6月といえば、さくらんぼ♪

わらびもち

最後はやっぱり甘いものでシメたいですね(笑)

--------------------------------

銀座 大野

http://www.auxamis.com/ginza_oono/

だったとのこと。

だったとのこと。

)

)

ぜひコチラもご覧下さい →

ぜひコチラもご覧下さい →

フィリップさんのワンポイントアドバイス

フィリップさんのワンポイントアドバイス