ウィーンで開催された、

オーストリア最大のワインイベント「VieVinum 」のリポートをもう一つ。

このイベントには、オーストリア以外の国のワインも出展されていましたが、面白い企画だなぁと思ったのが、

7か国60の生産者によるブラウフレンキッシュのブドウから造られたテイスティング“UNITED BY BLAUFRÄNKISCH 60 PRODUCERS FROM 7 COUNTROES”です。

オーストリアは白ブドウが多く、栽培面積比率は37%。

黒ブドウの栽培面積は33%で、1位:ツヴァイゲルト13.8%、2位:ブラウフレンキッシュ6.5%。

赤のトップ2品種は単独でもブレンドでも使われますが、それぞれの個性を知るには、品種別に飲んでみるといいでしょう。

ツヴァイゲルト-Zweigeltは、1920年代にFritz Zweigelt教授により、Blaufränkisch と St. Laurentの交配でつくられた黒ブドウ品種です。

オーストリアの全ワイン生産地域で見られ、やや紫がかった色調で、タンニンの強いワインになります。しかし、しっかり熟成したブドウからは、フルボディで長命のワインとなり、サワーチェリーの風味を持つといわれます。また、上質なワインはバリック樽で熟成されることもあります。

ブラウフレンキッシュ-Blaufränkischは、Blauer Zimmettraube と Weißer Heunischの交配で生まれたオーストリア原産の黒ブドウ品種です。

ハプスブルク帝国で最も幅広く栽培されていた品種で、ウィーンから南に約100kmほどに位置するオーバープレンドルフ郡における最重要品種とされています。オーバーブレンドルフ郡は“Blaufränkischland”(ブラウフレンキッシュランド)と呼ばれているほど。

オーバーブレンドルフ郡はブルゲンランド州の北西部に位置していますが、ブラウフレンキッシュは、オーバーブレンドルフ郡を含むブルゲンランド州の北部から中部と、そのさらに北に位置するニーダーエスタライヒ州カルヌントゥムの東部でよく見られる品種です。

晩熟の品種で、森のベリー類やチェリーのブーケ、個性的な酸が特徴とされています。みっちりしたストラクチャーで、しっかりとしたタンニンがあり、力強く、長期熟成のポテンシャルを持っています。よって、若いうちは実力を発揮しにくいものの、しっかり熟成させるとビロードのようになめらかさを持ち、偉大なワインになるといわれています。

ブラウフレンキッシュはオーストリアだけでなく、

中央ローロッパ周辺でも広く栽培されていて、他の国では違う名前で呼ばれています。

例えば、ドイツでは

レンベルガー(Lemberger、Blauer Limberger、Blue Limberger)、ハンガリーでは

ケークフランコシュ(Kékfrankos)。

え?同じ品種だったの!?と驚いた人もいるのでは?

Frankovka、Frankovka modrá、Burgund Mare、Modra Frankinja もブラウフレンキッシュの別名(シノニム)です。

UNITED BY

Blaufränkisch

Lemberger

Kékfrankos

Frankovka

Frankovka Modrá

Burgund Mare

Modra Frankinja

試飲会場は、

オーストリアはもちろん、

ドイツ、ハンガリー、チェコ、スロバキア、ルーマニア、スロヴェニア、そして

アメリカのNY州から60の生産者が並んでいました。

興味あるテーマなのか、参加者で混み合い、熱気ムンムンでした。

なかなかスムーズに試飲できませんでしたが、気になるところを回り、ここはオススメ&面白い!という生産者をピックアップしました。

Blaufränkisch Weingut Wagentristl

Blaufränkisch Weingut Wagentristl(Austria, Leithaberg)

ヴィンテージの異なるライタベルク(ブルゲンランド州)のブラウフレンキッシュを3つ比較試飲させてもらいました。

2015年は暑かった年なので、フルーツがよく熟し、今からおいしく、バランスよく飲めます。

2013年は収穫が遅かった年で、飲むと固く、まだまだ閉じています。

2008年は10年経過しているので、さすがに熟したニュアンスがありますが、タンニンがしっかり感じられます。それでも、こなれてきて、複雑味、うま味があります。

生産者いわく、

「7、8年後くらいから熟成のニュアンスを見せ、10年以上熟成する品種。

性格はネビオロに近いかも。熟成によりタンニンは丸くなるが、フレッシュ感がある」

なるほどね!

Blaufränkisch Weingut Stefan Zehetbauer

Blaufränkisch Weingut Stefan Zehetbauer(Austria, Leithaberg)

同じくライタベルクの生産者。石灰岩のRied Steimberg畑を垂直試飲。

2011年はしっかりタンニンがあり、熟成感あり、バランス良好。

2013年はスパイシーで、タンニンがキリッとしています。

2015年はフルーティーで、品がよく、いいバランス。

Oberer Wald Blaufränkisch Weingut Günter u. Regina Triebaumer

Oberer Wald Blaufränkisch Weingut Günter u. Regina Triebaumer(Austria, Leithaberg)

ここもライタベルク。アルコール度数が14.5~15.5%と非常に高い!

2012年は熟したアロマ、味わいがあり、おいしく飲めます。

2013年はフレッシュさが残り、少し固く、若く感じました。

2015年は色濃く、果実味豊かで、早くからおいしく飲めます。

Blaufränkisch Weingut Prieler

Blaufränkisch Weingut Prieler(Austria, Leithaberg)

ライタベルクのRied Goldberg畑の垂直試飲。

2011年はまろやかでコクがあり、バランスいいが、まだ全然若い!

2013年はそれほ濃くはないけれど、熟したニュアンス、うま味が感じられました。

2015年はやはり魅力的な年。果実味もタンニンもしっかりあり、バランス良好。

Blaufränkisch Weingut Paul Achs

Blaufränkisch Weingut Paul Achs(Austria, Nuesiedlersee)

ブルゲンランド州ノイジードラーゼの生産者。

ここでも2010年、20011年、2015年を飲み比べ。

2010年はクールな年で、味わいが引き締まっていますが、暖かかった2011年は色濃く、果実味がよく熟しておいしいです。

ブラウフレンキッシュは、冷涼年と暑い年の違いが味わいに顕著に出るようですね。

Blaufränkisch Weingut Umathum

Blaufränkisch Weingut Umathum(Austria, Nuesiedlersee)

ここもノイジードラーゼの生産者。Ried Kirchberg畑を垂直試飲。

非常に暑かったという2012年はスパイシーで独特の味わい。タンニンしっかり。

2015年はフルーツの味わいがかわいらしく、飲みやすい。

2016年は少し青臭さがあるかも。

ノイジードラーゼはノイジードラー湖の西側エリア。

ノイジードラー湖の東は、もうハンガリーになります。

Lemberger Trocken Weingut Jürgen Ellwanger

Lemberger Trocken Weingut Jürgen Ellwanger(Germany, Wurttenberg)

レンベルガーといえば、

ドイツの

ヴュルテンベルクで多くつくられているブドウで、この産地は赤ワインが有名です。

ここでもヴィンテージごとの垂直試飲をしました。

2015年は色濃く、アルコール14%ですが、とてもキレイに凝縮され、味わいは非常にエレガント。

2014年は少しクールな印象があり、タンニンは引き締まり、まだ若く、これから。

2011年はとてもよくできています。骨格がしっかりあり、少し熟成が始まっていますが、まだまだ若い状態です。

ドイツは9社が出展していましたが、地域はほぼヴュルテンベルク。

ドイツの赤ワインというと、シュペートブルグンダー(ピノ・ノワール)が有名ですが、ヴュルテンベルクのレンベルガーも素晴らしいワインがあるので、ぜひ試してみてください。

Kékfrankos H-Négyzet Pince

Kékfrankos H-Négyzet Pince(Hungary, Marta)

ハンガリーの

ケクフランコシュ。ここはブダペストとエグリの間ほど。

口当たりよく、軽快だけれどおいしい。

右端は白ワイン仕立てのWhite Kékfrankos。果実味がしっかりあります。

Kékfrankos Etyeki Kúria Borgazdaság Winery

Kékfrankos Etyeki Kúria Borgazdaság Winery (Hungary, Dunantul/Sopron)

ブダペストの南西の生産者。

ここでも垂直試飲しましたが、やはり2015年はフルーツの甘みがあり、酸もタンニンもいいバランスで、今すぐおいしい状態。

2014年は少し酸っぱさを感じ、2013年は酸もタンニンもまだ若くフレッシュ。2013年は長熟しそう?

Kékfrankos NADOR R-W Reiner Wein GMBH

Kékfrankos NADOR R-W Reiner Wein GMBH(Hungary,Sopron)

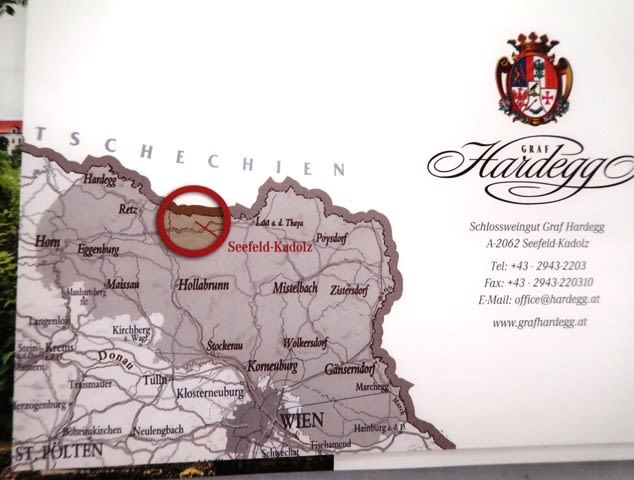

地図を見るとわかるように、オーストリア国境にほど近いハンガリーの生産者。

小さな谷があり、土壌はグリーンのシスト。

飲んだ中では、Nador Voller 2012がベスト。

以前、ハンガリーを訪問した際、色々なワイナリーが集まるところで飲んだケクフランコシュの赤ワインがおいしくて感動しました。

日本にもケクフランコシュのワインは入ってきていますので、見つけてください。

Frankovka Modrá Vino Magura

Frankovka Modrá Vino Magura(Slovakia)

スロヴァキアでの名前は

Frankovka Modrá。

ここはオーガニック生産者で、どれもバランスよく、おいしくできていました。

オーガニックですが、醸造設備は最新のマシンを色々取り揃えているそうです。

Frankovka DVA Duby

Frankovka DVA Duby(Czech, Moravia)

チェコでは

Frankovka。

ここはビオディナミを実践してると言っていました。

2015年は色はあまり濃くなく、繊細な味わいで、紅茶のようなニュアンス。

Vox In Excelso 2013は、複雑味があり、熟したニュアンスのうまみのあるワインでした。

Frankovka KORAB – live hill

Frankovka KORAB – live hill(Czech, Moravia)

ここもチェコ南東部モルヴィアの生産者。

Karmazin Tree Vintages 14/15/16という、3つのヴィンテージのワインをブレンドしたキュヴェがユニーク!

スーッと飲めるのに、バランスよく、おいしく飲め、余韻まで長くおいしさが続きます。

土壌はライムストーンだと言っていました。

チェコは3生産者が出展していましたが、すべてモルヴィア。

チェコの南東部のはしっこで、オーストリア国境に近い場所です。

日本ではあまり知られていない国、産地ですが、覚えておきたい名前です。

Modra Frankinja Kmetija Kobal

Modra Frankinja Kmetija Kobal(Slovenia, Posavje)

スロヴェニアでの名前は

Modra Frankinja。

ソフトで甘く、フェミニンで複雑な味わいのワインでした。

スロヴェニアはオーストリアの南に位置する国です。

ここも日本ではなじみが薄い国かもしれませんね。

時間がなくて立ち寄れませんでしたが、

ルーマニアから1社、アメリカのNY州から4社が来ていました。

NY州はフィンガーレイク地域の、Atwater Estate Vineyards、 Fox Run Vineyards、 Damiani Wine Cellars、 Dr. Frank Wine Cellars。

日本に輸入されている生産者もあります。

今回、いろいろと飲み比べをして、ブラウフレンキッシュの性格やヴィンテージごとの個性を、なんとなく掴むことができたのが、大きな収穫でした。

今すぐ飲んでみたい!という方には、オーストリアのライタベルクかノイジードラーゼの2015年ヴィンテージがオススメです。

気に入れば、いろいろな産地の飲み比べにも挑戦してください。