ワイン&アート の話題をもうひとつ。

シャトー・マルゴーの醸造責任者を33年務め、今年3月に59歳で亡くなったポール・ポンタリエ氏 の息子Thibault Pontallier(ティボー・ポンタリエ) と、フランスのド・ヴィルパン元首相の息子Arthur de Villepin(アルチュール・ド・ヴィルパン)が設立した「Pont des Arts(ポン・デ・ザール)」 のプレゼンターションが、先週、都内で開催されました。

Pont des Arts(ポン・デ・ザール)を直訳すると、“芸術の架け橋”という意味。

アートとワインを融合させ、東と西、ワイン収集家とワイン初心者の架け橋をコンセプトとするワインコレクションで、2010年から限定コレクションをリリースしています。

コレクションはフランスのボルドーおよびブルゴーニュのワインを中心とし、それぞれのワインの個性に合わせたアートラベルが貼られます。

まず先にワインがあり、ワインのイメージでデザインを決める場合もあれば、絵を見て、そのインスピレーションでこのワイン、と決める場合もあるそうです。

「毎年、ファッションショーのような組み合わせで紹介している」とティボー氏。

Pont des Artsの創設者、CEO Thibault Pontallier氏

例えば、2010年と2011年コレクションには、中国人画家のZao Wou-Ki(ザオ ウーキー)のデザインが採用されました。

Zao Wou-Ki氏はド・ヴィルパン ファミリーと長年の親交があるそうです。

Zao Wou-Ki Nuits-Saint-George 2011 (France, Bourgogne)

ブルゴーニュの赤ワインはピノ・ノワール。その赤い色とラベルのペイントカラーを合わせているとのこと。

1時間前からデカンタして開かせた状態のワインを飲みましたが、やわらかな果肉感があり、ほどよくフレッシュな酸としなやかなタンニンのバランスがよく、パワフルすぎず、チャーミングで上品なピノ・ノワールでした。

「遅摘みせず、フレッシュさを大事にしている。ある意味シンプルなワイン」とティボー氏。

ティボー氏の父は著名ワインメーカーでしたが、彼自身はワインメーカーではありません。

とはいえ、3歳の頃からワインに触れ、ワインは喜びであり、よき感動であることを父から学んだそうです。

「父がつくってきたシャトー・マルゴーはフェミニンなワインと言われています。しかし、その裏にはパワーがあることを、父はこっそり教えてくれました。

ポン・デ・ザールのコレクションワインも、パワーが後ろにあります。その考えに共感してくれる人と飲むワインです」

父ポール氏は、ワインのセレクトなどで、このプロジェクトに大いに協力してくれたとか。

ちなみに、ティボー氏は長男ではなく、上に兄がいるそうです。

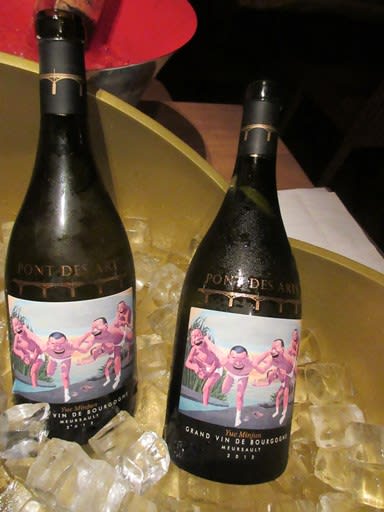

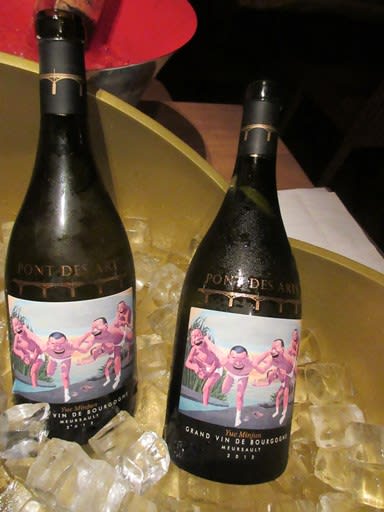

Yue Minjun Meursault 2012 (France, Bourgogne)

2012年コレクションは、中国人ポップアーティストの Yue Minjun(ユエ ミンジュン)がアートラベルを描いています。

一度見たら忘れられないような、ポップでユニークで、楽しいデザインですよね。

まさか、ブルゴーニュのムルソーに、坊主頭のアジア人、しかもパンツ一丁!

色濃く、味わいも濃く、しかしやりすぎた感がない味わいです。

酸がちゃんとあり、食事にしっかりと合うスタイルに仕上がっています。

ティボー氏は、「ワインだけでなく、食事とも楽しんでほしいものを選んでいる」と言います。

例えば、このムルソーなら、ホタテなどの魚介類や甲殻類など。

Barcelo Chene Bleu Rose 2015 (France, Sud France)

2016年春夏コレクションは、スペインで最も著名なアーティストの Miquel Barcelo(ミケル・バルセロ)とコラボレーションしています。

Chene Bleu Roseは、南仏の有名生産者のロゼで、グルナッシュ95%、シラー5%のプレンド。

「力強い味わいで、ディナーなどでもしっかりと楽しめるガストロノミックなロゼ」ということですが、フレッシュさがあり、かつ力強さもあり、緻密で背骨のしっかりしたワインだと私も思いました。

Barcelo Saint-Emilion 2012 (France, Bordeaux)

こちらは、ミケル・バルセロのボルドー、サン・テミリオンの赤ワインで、メルロ75%、カベルネ・フラン25%。

ル・パンなどで有名なティエポンファミリーが手掛けるワインで、2016年5月にリリースしたばかり。500本のみ。

樹齢は45年以上ですが、ワインとしてはまだまだ若いので、ダブルデカンタをしてサービスされました。

ビロードのようになめらかで、しなやかなテクスチャーのワインです。

ダークチョコの風味がほのかにあります。

これもガストロノミーのワインで、ラム肉のローストにピッタリ。

Yue Minjun X.O. Fine Champagne Cognac

最後に、非常にポップなラベルのコニャックを特別に紹介してくれました。

「飲んだらこんな感じになるかと思って(笑)」とティボー氏。

デザインはぶっ飛んでいますが、フェミニンでソフトなコニャックでした。

アルコール40%なので、スイスイ飲んだら、イラストのようになりそうですが(笑)

コニャックはスイーツにも併せられます ―ナッツ風味のヌガーグラッセと

実はこのコニャック、1本 45,000円!

やっぱり、頭のネジが飛びそうです(笑)

(輸入元:ピーロトジャパン)

ピーロートジャパンのローラン・フェーブル社長とティボー氏

1986年生まれ、今年で30歳の若きティボー氏。

ワインメーカーだった父とは違い、彼はワインビジネスの実業家を選びました。

この先の彼の活躍に注目です。

ポン・デ・ザールのアートコレクション画像は、ホームページで見ることができます。

Pont des Arts

http://www.pontdesarts-wine.com/en/index.php

シャトー・マルゴーの醸造責任者を33年務め、今年3月に59歳で亡くなったポール・ポンタリエ氏 の息子Thibault Pontallier(ティボー・ポンタリエ) と、フランスのド・ヴィルパン元首相の息子Arthur de Villepin(アルチュール・ド・ヴィルパン)が設立した「Pont des Arts(ポン・デ・ザール)」 のプレゼンターションが、先週、都内で開催されました。

Pont des Arts(ポン・デ・ザール)を直訳すると、“芸術の架け橋”という意味。

アートとワインを融合させ、東と西、ワイン収集家とワイン初心者の架け橋をコンセプトとするワインコレクションで、2010年から限定コレクションをリリースしています。

コレクションはフランスのボルドーおよびブルゴーニュのワインを中心とし、それぞれのワインの個性に合わせたアートラベルが貼られます。

まず先にワインがあり、ワインのイメージでデザインを決める場合もあれば、絵を見て、そのインスピレーションでこのワイン、と決める場合もあるそうです。

「毎年、ファッションショーのような組み合わせで紹介している」とティボー氏。

Pont des Artsの創設者、CEO Thibault Pontallier氏

例えば、2010年と2011年コレクションには、中国人画家のZao Wou-Ki(ザオ ウーキー)のデザインが採用されました。

Zao Wou-Ki氏はド・ヴィルパン ファミリーと長年の親交があるそうです。

Zao Wou-Ki Nuits-Saint-George 2011 (France, Bourgogne)

ブルゴーニュの赤ワインはピノ・ノワール。その赤い色とラベルのペイントカラーを合わせているとのこと。

1時間前からデカンタして開かせた状態のワインを飲みましたが、やわらかな果肉感があり、ほどよくフレッシュな酸としなやかなタンニンのバランスがよく、パワフルすぎず、チャーミングで上品なピノ・ノワールでした。

「遅摘みせず、フレッシュさを大事にしている。ある意味シンプルなワイン」とティボー氏。

ティボー氏の父は著名ワインメーカーでしたが、彼自身はワインメーカーではありません。

とはいえ、3歳の頃からワインに触れ、ワインは喜びであり、よき感動であることを父から学んだそうです。

「父がつくってきたシャトー・マルゴーはフェミニンなワインと言われています。しかし、その裏にはパワーがあることを、父はこっそり教えてくれました。

ポン・デ・ザールのコレクションワインも、パワーが後ろにあります。その考えに共感してくれる人と飲むワインです」

父ポール氏は、ワインのセレクトなどで、このプロジェクトに大いに協力してくれたとか。

ちなみに、ティボー氏は長男ではなく、上に兄がいるそうです。

Yue Minjun Meursault 2012 (France, Bourgogne)

2012年コレクションは、中国人ポップアーティストの Yue Minjun(ユエ ミンジュン)がアートラベルを描いています。

一度見たら忘れられないような、ポップでユニークで、楽しいデザインですよね。

まさか、ブルゴーニュのムルソーに、坊主頭のアジア人、しかもパンツ一丁!

色濃く、味わいも濃く、しかしやりすぎた感がない味わいです。

酸がちゃんとあり、食事にしっかりと合うスタイルに仕上がっています。

ティボー氏は、「ワインだけでなく、食事とも楽しんでほしいものを選んでいる」と言います。

例えば、このムルソーなら、ホタテなどの魚介類や甲殻類など。

Barcelo Chene Bleu Rose 2015 (France, Sud France)

2016年春夏コレクションは、スペインで最も著名なアーティストの Miquel Barcelo(ミケル・バルセロ)とコラボレーションしています。

Chene Bleu Roseは、南仏の有名生産者のロゼで、グルナッシュ95%、シラー5%のプレンド。

「力強い味わいで、ディナーなどでもしっかりと楽しめるガストロノミックなロゼ」ということですが、フレッシュさがあり、かつ力強さもあり、緻密で背骨のしっかりしたワインだと私も思いました。

Barcelo Saint-Emilion 2012 (France, Bordeaux)

こちらは、ミケル・バルセロのボルドー、サン・テミリオンの赤ワインで、メルロ75%、カベルネ・フラン25%。

ル・パンなどで有名なティエポンファミリーが手掛けるワインで、2016年5月にリリースしたばかり。500本のみ。

樹齢は45年以上ですが、ワインとしてはまだまだ若いので、ダブルデカンタをしてサービスされました。

ビロードのようになめらかで、しなやかなテクスチャーのワインです。

ダークチョコの風味がほのかにあります。

これもガストロノミーのワインで、ラム肉のローストにピッタリ。

Yue Minjun X.O. Fine Champagne Cognac

最後に、非常にポップなラベルのコニャックを特別に紹介してくれました。

「飲んだらこんな感じになるかと思って(笑)」とティボー氏。

デザインはぶっ飛んでいますが、フェミニンでソフトなコニャックでした。

アルコール40%なので、スイスイ飲んだら、イラストのようになりそうですが(笑)

コニャックはスイーツにも併せられます ―ナッツ風味のヌガーグラッセと

実はこのコニャック、1本 45,000円!

やっぱり、頭のネジが飛びそうです(笑)

(輸入元:ピーロトジャパン)

ピーロートジャパンのローラン・フェーブル社長とティボー氏

1986年生まれ、今年で30歳の若きティボー氏。

ワインメーカーだった父とは違い、彼はワインビジネスの実業家を選びました。

この先の彼の活躍に注目です。

ポン・デ・ザールのアートコレクション画像は、ホームページで見ることができます。

Pont des Arts

http://www.pontdesarts-wine.com/en/index.php