平渓線 區間車3234次 [DR1000型車両] (三貂嶺)

十分駅に戻る。記念切符などを売っている傍らに、日本語通訳の方が座っている。高齢の男性で、戦前に教育を受けた世代だろう。特に通訳してもらうような事はないが、ちょっと話をしていけばよかったかもしれない。八堵行が入線する。菁桐行と交換して、十分を出発。四度目となる十分老街を通過して、基隆河を渡り、大華に止まり、右の方から宜蘭線が現れてきて三貂嶺に到着。ここで下車する。

平渓線 區間車3234 十分(13:51)→三貂嶺(14:04) 45DR1031

宜蘭線 三貂嶺車站 (臺灣省臺北縣瑞芳鎮碩仁里魚寮路)

三貂嶺は平渓線の起点であり、東部幹線を構成する宜蘭線から分岐する駅である。三貂嶺を始発終着とする平渓線の列車はなく、瑞芳、八堵など宜蘭線の駅まで乗り入れている。降りる必要はないけれど、分岐駅はなるべく降りておきたいので下車する。他に降りた客がいたか知らない。しかし月台には駅員が立っている。跨線橋がないので、構内踏切を渡り、駅舎へ向かう。特急に相当する自強號なども走る複線電化の宜蘭線なので、緊張して左右確認をして渡る。平渓線一日週遊券で出場する。駅員しかいないだろうと思っていたが、待合室には数名の客がいた。駅舎から外に出たが、周りは何もなさそう。乗り換え時間が僅かなので、散策は出来ない。姿は見えないが、川の方から水遊びをしているのか子供の声が聞こえる。

駅の側を基隆河が流れる!

窓口で切符を買う。「パードゥー」と言うと、窓口氏が平渓線一日週遊券を見せてくれという。それで出場したのを覚えていたのだ。まあ忘れるほど利用客もいない。面倒なので三貂嶺-八堵間の切符(24元)を買うつもりでいたのだが、平渓線一日週遊券は瑞芳まで有効なので、瑞芳-八堵間の切符(15元)を発券してくれたのだ。親切な窓口氏。しかも日本語で応対してくれた。恐るべし臺鐵。ますますファンになってしまう。しかし何故こんな小駅に日本語の出来る駅員がいるのか。台北や高雄などの大駅の窓口・改札で日本語で応対してもらった事はない。

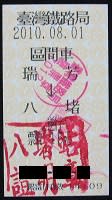

車票

區間車 瑞芳→八堵

入場して、再び「右よし左よし」やって八堵方面の月台に渡る。やはり駅員が一人月台に立つ。先日、太魯閣號で三貂嶺を通過した時も、駅員は立っていたか。往年の国鉄を見るようである。七堵行の列車が入線してきた。大韓民國製の電車である。車内は空いている。ロングシートだが、やっぱり車窓は山陽本線本郷-河内間を思わせる。釣竿を持った若い兄ちゃんが乗っている。この列車は太平洋岸から来ているので海釣りだろうか。今回は主に自強號を利用した旅だったが、區間車でゆっくりした旅もしてみたい。瑞芳に着くと便當の売り子さんが、車内に声を掛けていく。ロングシートで終点も近いこの列車で買う人がいるのか。汽車の中で食わなければならぬ法はないが。山峡を抜け、平地が増えてきて、乗り換える八堵に到着する。

宜蘭線 區間車2726 三貂嶺(14:13)→八堵(14:35) 45ET505

宜蘭線 區間車2726次 [EMU500型車両] (八堵)

縱貫線 八堵車站 (臺灣省基隆市暖暖區八南里八堵路)

車票

區間車 八堵→基隆

日本の旧国鉄・JRと違い、臺鐵では乗車する列車毎に切符を買わなければならない。自動售票機(券売機)で基隆までの切符を買う。別々に切符を買うので割高感があるが仕方がない。乗換駅でいちいち改札を出て買い直すのかというと、台東の窓口で「台東→枋寮」、「枋寮→高雄」の2枚の切符を発券してもらったので、その心配はないようだ。三貂嶺で「八堵→基隆」の切符も買えたのだろう。

【おことわり】

先日、瑞芳にて、八堵で乗換えとなる瑞芳-台北間の區間車の切符が1枚で買えました。上記の瑞芳-基隆間も1枚で購入可能と思われます。誤りがありました事をお詫びします。

また臺鐵では乗車券(運賃)、急行券(料金)といった体系ではなく、列車種別によって値段が違う。JRなら新幹線でも各駅停車でも乗車券は共通(新下関-博多間を除く)で、新幹線・特急など乗る区間に対して特急券を買えばよい。一方臺鐵では、乗る列車毎に別々の切符を買う事になる。単純明快ではある。

先程は宜蘭線の月台に到着したが、今度は地下道を通って縱貫線の月台で列車を待つ。すると宜蘭線の月台に台北方面から〔太魯閣號〕が入ってきた。

東部幹線 自強1063次 〔太魯閣號〕 [TEMU1000型車両] (八堵)

積んである枕木が邪魔なんじゃが… _| ̄|○

基隆行が入線する。後日調べたところ、南アフリカ共和国製の電車という。他に日本製の通勤電車も走っており、小夫(スネ夫)と呼ばれているそうだが、残念ながら今回の旅行で乗る機会はなかった。南阿製電車は基隆河を渡り、隧道を抜け、港町基隆に到着した。縱貫線の起点であり、ゆるゆると大きな構内に入ってゆく様は、青森、下関のような終着駅の風格を漂わせる。

縱貫線 區間車2117A 八堵(14:58)→基隆(15:06) EP401

縱貫線 區間車2117A次 [EMU400型車両] (基隆)

縱貫線 基隆車站 (臺灣省基隆市仁愛區港西街)

初めての台湾旅行で、初めて臺鐵に乗ったのが台北-基隆間だった。清光緒17年(1891)に台湾で最初に鉄道が開業した区間を含む。5年ぶりの基隆駅となる。その時は慌しく折り返しただけだが、今日は基隆近郊にある野柳を訪れる。バスで行く事になるが、基隆市の観光案内所で確認する。担当者の女性に日本語で詳しく教えてもらい助かった。バスは釣り銭が出ないので、隣の7-ELEVENで両替するよう言われていたので、UCC無糖(25元)を買ってゆく。歩道橋を渡り、教えられたバス乗り場へ。港に停泊した大型船が見える。基隆もゆっくり観光したい街だが、またの機会にしよう。 (つづく)

駅前は基隆港 (臺灣省基隆市仁愛區)

いずれも民國99年(2010)8月1日撮影

※切符の画像をのぞく