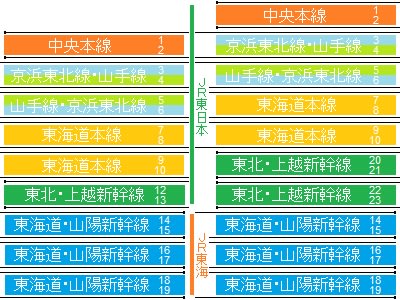

㊨ 新幹線〔はやて155号〕 5155B列車 [E2系J72編成] (東京)

乗車する〔はやて155号〕は、新青森方に秋田新幹線〔こまち155号〕を併結しており、東京-盛岡間を共に走る。盛岡で分割して、〔はやて155号〕は東北新幹線の新青森へ、一方の〔こまち155号〕は田沢湖線・奥羽本線を経由して秋田へ向かう。この区間の田沢湖線・奥羽本線は狭軌(1067mm)から標準軌(1435mm)に改軌されているが、新幹線ではなく在来線であって、〔こまち〕のE3系車両は〔はやて〕のE2系と比べて小ぶりな車両である。ミニ新幹線たる所以である。山形・秋田新幹線を新幹線と案内する事については、高速バスも高速道路を降りても高速バスなので、個人的には許容範囲かと思う。

㊧ 新幹線〔こまち155号〕 5155B列車 [E3系R3編成] (東京)

※東京-盛岡間〔はやて155号〕5155B列車と併結。盛岡-秋田間5155M列車。

後に見えるのは、新幹線〔ひかり461号〕461A列車[700系C56編成]岡山行。東京-岡山間の営業キロ732.9で、所要時分は4時間19分。〔はやて155号〕は東京-青森間の営業キロ713.7で、所要時分は4時間13分。〔ひかり〕には〔のぞみ〕の通過待ちがあり、〔はやて〕には震災の影響で徐行区間があり、単純比較は出来ないが、同じくらいの距離を西へ、北へ、同じくらい掛けて走ってゆく新幹線が東京駅で隣り合っている。

出発時刻が近づいてきた!

いよいよ乗車します!

新青森行

定刻に東京を出発する。秋葉原付近で地下にもぐると、次の停車駅の上野に到着する。窓側のA席に座っているのだが、ここで隣のB席、C席に、御婦人二人と切符の要らない子供さん一人が乗車する。この列車は全車指定で、今日は満席との事。上野を出発すると日暮里付近で地上に出る。赤羽付近からは埼京線と並行し、荒川を渡って東京都から埼玉県に入る。列車は速度を上げないが、これは震災の影響による徐行区間ではない。次の停車駅の大宮を出発すると、新幹線らしい走りとなった。上越新幹線が別れてゆく。埼玉県より茨城県に入る。茨城県内に新幹線の駅はないが、猿島郡五霞町、利根川を渡って古河市を通過する。茨城県より栃木県に入る。停車駅はない。上りの〔はやぶさ402号〕(E5系U編成)とすれ違う。

コンビニエンスストアで買ってきたサンドイッチと、車内販売のコーヒーで朝食をとる。車内販売では支払いに

Suicaが使える。車内は節電なのか空調が弱くて暑い。コーヒーを飲んでいて汗をかいてきた。東側の席で、窓からの日差しが強いからだけではない。暑くても文句の言える御時世ではなく、もちろん窓も開けられず、車窓を見るのでブラインドは完全に下げられないので、扇子は手放せない。東海道・山陽新幹線のN700系よりも遅い印象だったが、那須塩原付近でいよいよ遅くなった。駅を通過すると速度が戻ったので、震災の影響による徐行区間だろう。栃木県より福島県に入る。忌まわしき電力会社の配電地域を脱する。しかし、最も甚大な被害を被っている県である。福島県も停車駅はない。福島を通過すると再び徐行区間となる。しかし新幹線が通じているだけでもありがたい。福島県より宮城県に入る。大きな街が見えてきて、仙台に到着する。

仙台に到着

仙台では6分間の停車。随分とダイヤに余裕を持たせてある。ちょっとプラットフォームに降りてみたいが、A席なのでやめておく。仙台で下車する人は多いが、まだまだ乗車率は良い。仙台を出発。大カーブで車窓に長大な編成を目にする。前方に〔こまち〕、後方に〔はやて〕で、ここ2号車から16号車までが見える。宮城郡利府町の車両基地にはE5系車両が留まっている。宮城県より岩手県に入り、一ノ関を通過。長かった徐行区間が終わる。美しい田園風景を眺めているうちに盛岡に到着する。

盛岡に到着

盛岡では19分間の停車。ここで秋田行の〔こまち155号〕と別れ、〔はやて155号〕単独で新青森を目指す。盛岡での長い停車中、ゆさゆさするのを感じる。後ろの席で子供でも暴れているのかと思ったが、「地震だ」と声が上り、全体が揺れている事に気付く。結構な揺れである。架線が揺れているのが見える。新幹線に乗っていて、地震にあったのは初めてである。車内の照明、空調が切れる。車掌が小山-いわて沼宮内間で停電中と放送する。被害が大きければ、新青森どころか、帰る事が出来るかが心配である。車掌は「車内が一番安全です」と放送し、車内に留まるよう促している。

停電中の車内

午前9時57分頃発生した三陸沖を震源とする地震で、盛岡市の震度は4だった。乗客は落ち着いている。安全の確認が取れ次第、運転を再開すると放送がある。手洗いに席を立つ。しかしトイレ内は停電で戸を閉めると真っ暗である。明り取り少し戸をあけて用を足そうかとも思ったが、通路には御婦人方もおられるのでやめておく。車外に出て、駅のトイレに向かう。いつ運転を再開するか分からず、危険な賭けである。同様にトイレに向かう人が数名いる。プラットフォームに戻ると、車内の照明がついており、急いで席に戻る。結局、列車は盛岡を9分遅れで出発した。思ったよりも影響は少ない。盛岡からは各駅停車。トンネルの多い区間となる。いわて沼宮内、二戸と停車し、岩手県より青森県に入って、八戸に到着する。

八戸を出発

昨年11月に八戸を訪れた時

昨年11月に八戸を訪れた時は、ここが東北新幹線の終着駅だった。この先は初めて乗る区間であり、今回の旅の目的でもある。

昨年12月の新開業区間へ (八戸-七戸十和田)

しばらくは旧東北本線(現青い森鉄道線)が見えるくらいのところを走っていたが、やがてトンネルばかりとなり、内陸を行くようになる。

七戸十和田を出発

七戸十和田は相対式ホームの2面2線で、東海道・山陽新幹線では熱海、新神戸のような感じでホームドアが設置されている。熱海、新神戸は場所がなくて退避線が設けられないのだろうが、東北新幹線の新駅ではよく見られる。在来線との接続はなく、新幹線の単独駅。かつては私鉄の南部縦貫鉄道が、野辺地から七戸まで通じていたが、新幹線の開業を待たずに廃止となっている。東京都中央区と青森県青森市を結ぶ一般国道4号が駅の近くを通っている。ちなみに4号は八戸市、三沢市を経由していない。

新青森まで、あと一駅 (七戸十和田-新青森)

新規開業区間最後の車窓を楽しむ。貫通時では世界最長の陸上鉄道トンネルだった八甲田トンネル(全長26,455m)を筆頭に、こちらもトンネルばかりである。山陽新幹線のようでもある。

青森市街に入った!

青森ベイブリッジが見える!

青森市街地を走る。青森ベイブリッジのあたりに青森駅がある。新青森駅は青森駅から直線で3km以上離れた場所に建設されている。

新青森に到着

地震の影響で、定刻より7分遅れで新青森到着。これで東北新幹線の全線乗車達成、ならびに

JR東日本全線乗車達成(貨物線、渡り線等を除く)となった。駅名標の空白には、奥津軽(仮称)が入るべく、平成27年度の開業に向けて北海道新幹線の建設が進む。新青森以北の北海道新幹線は、

JR北海道の管轄となる。

新幹線〔はやて155号〕 5155B 東京(6:56)→新青森(11:09) E226-1122

新幹線〔はやて155号〕 5155B列車 [E2系J72編成] (新青森)

奥羽本線 東北新幹線

新青森駅 (青森県青森市大字石江字高間)

ホームドアが設置されている!

青森から鹿児島まで新幹線がつながった!

東京で線路はつながっておらず、東京から九州新幹線への直通もない。しかし大地震で不通だった区間もあった新幹線は全線で復旧した。復興の一助となる事を期待する。

新幹線プラットフォームから奥羽本線が見える!

乗換口ではなく、新幹線改札口へ!

名残惜しいが、プラットフォームから降りて改札口へ。直接在来線プラットフォームに向かわず、ちょっと外に出てみる。自動改札機を通らず、有人改札を利用。東京→新青森の新幹線指定券に「乗車記念使用済」の印をもらい、記念に持ち帰る。

新幹線改札口付近

新幹線到着とあって賑わう構内。JR東日本パスの効果絶大であろう。新幹線車内で隣りの席だった子供さん連れの御婦人方も、JR東日本パスでの日帰り青森旅行のようであった。別に鉄道好きだけが同切符を利用している訳ではない。

小さなねぶたがお出迎え!

開業前の昨年11月22日に訪れた時と違って華やかである。ゆっくり新青森駅を見てみたいが、この後の予定もあるので、奥羽本線の列車で青森駅に向かう。 (つづく)

在来線改札口付近

いずれも平成23年7月10日撮影