私は東京郊外の調布市の片隅みに住む年金生活の69歳の身であるが、

私は中小業の民間会社に35年近く勤め、2004年〈平成16年〉の秋に定年退職した後、

私の半生は何かと劣等感があり、屈折の多い人生だったので、

敗残者のようなことも幾たびか体験してきた。

そして残された人生は、せめて少しばかり自由な時を・・、と念願しながら定年直後から年金生活をしている。

今朝の緒食後に居間にある本棚の本を並び替えていた時、

たまたま宗教学者・作家として名高い島田裕巳(しまだ・ひろみ)氏の本が、

三冊あることに改めて気付かされて、微笑んでしまった。

氏の『平成宗教20年史』(幻冬舎新書)、『葬式は、要らない』(幻冬舎新書)、

そして『神も仏も大好きな日本人』(ちくま新書)を購読してきたが、

何かと無知な私は多々教示され、好感している著作人のひとりとなっている。

そして『神も仏も大好きな日本人』の本を手にして、

《 日本古来の神道と外国から伝わった仏教。 両者はお互いに影響しあい、日本独自の混合宗教となって・・》

と解説を読みながら、確かに私だって神様、そして仏様にも違和感なく育立ち、今日まで過ごしてきたことを

改めて実感してきたので、微苦笑したりした。

☆ 自宅の近くの小公園、私の好きな情景 ☆

私は世田谷区と狛江市に隣接した調布市の片隅の地域に住み、

生家も近くにあり、結婚前後5年間を除き63年ばかり生活を共にしている。

私がこの地域の地元の公立小学校に入学した1951年〈昭和26年〉の4月の当時は、

生家は祖父と父が中心となって、程々に広い田畑を小作人だった人たちの手を借りて、耕していた。

そして母屋の周囲には竹林、雑木林、そしてお稲荷さんを所有し、

宅地の外れには蔵、納戸などがある農家であった。

母屋の中のひとつの10畳の和室には、梁の近くに神棚が備えられ、

そして別の10畳の和室には、片隅みの一角には仏壇があり、朝には新たにお茶、お線香を捧げていた。、

この部屋の梁の近くには、昭和天皇のご一族の皇族の写真が掲げられていた。

そして土間の竈(かまど)のある梁の近くに小さな神棚が備えられいた。

そして生家から程遠くない所に神社とお寺があった。

陵山と言われる少しばかり小高い丘陵があり、仲良く二分化され、

低い処にはお寺となり、高いの所には神社であった。

神社は『糟嶺神社』と命名されて、後年に私は、農業の神様の糟嶺大神を祀っている、と知ったりした。

そしてお寺は『明照院』と称されて、やはり後年に、

16世紀の中頃に開かれた天台宗のお寺で、観音堂に祀ってある弁財天は、美人の神様、と私は学んだりした。

この当時の幼年期の私は、神社で初詣、節分の時は豆まき、秋のお祭りの会場となったり、

お寺では幼稚園がなかった当時で託児所、そして夏には境内でラジオ体操、

ある時は野外の映画が上映されたりしていた。

生家の墓地は、この当時は生家の近くにあり、この地域の住む方たちの墓地であり、

ある有力な地主のご厚意で借地された場所であった。

この当時は土葬となっていて、私が小学2年の時に父が病死されて、

生家でお通夜、告別式の葬儀、そして墓地で埋葬したのを私は少し心の片隅に残っている。

その後、この墓地は1960年〈昭和35年〉の頃に解消され、

生家は曹洞宗であるので、徒歩20分ばかりの曹洞宗の『泉龍寺』に

母の意向に基づいて移して、今日に至っている。

このように生家も日本の各地に数多くある神様と仏様の仲良くしている混合宗教であり、

違和感なく私は育ってきた。

その後、高校生の頃に歴史に興味を始めた頃は、

明治新政府の方針で強制的に分離され、神様が主役となり、

お寺の仏像などが粗末に扱われる風潮を学んだりして、少し悩んだりした時もあったりした。

そして現在、三男坊の私は生家の近くに住み、

長兄は生家を跡継ぎを受け継いで、この生家も改築されて50年近くになっているが、

この家族の居間のようになっている和室には、仏壇と神棚が、仲良く同居している。

分家のようになった我が家は、神棚を設けず、お札(ふだ)を頂いた時は失礼にならないように、

居間の飾りケース棚に入れている。

そして仏壇は、私たち夫婦は子供に恵まれなかったため、今現在は無縁となっている。

こうした中、私たち夫婦は神も仏も空気のように感じて過ごしているが、

お彼岸、お盆の時は先祖や両親に感謝して、お墓詣りをしている。

そして神社やお寺に出逢ったりした時は、手を合わせたりしている。

或いは私が年金生活を過ごしている中、近くの神社の『糟嶺神社』、そしてお寺の『明照院』を

四季折々に独りで散策して、幼年期に愛惜を感じたり、季節のうつろいを享受している。

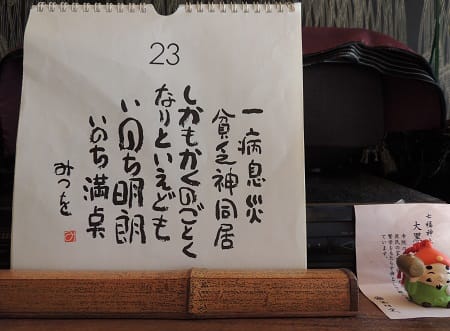

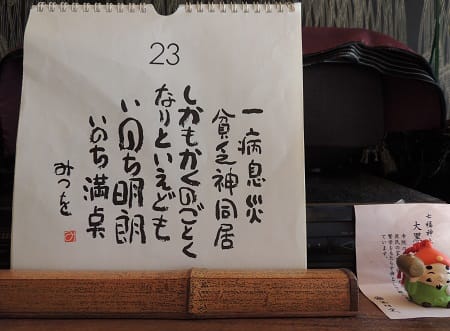

ここ20年近く、居間のビデオ・ケースの上に立てかけている

曹洞宗を学ばれた書家・詩人の相田みつをの『日めくり ひとりしずか』に毎朝向っている。

そして氏の綴られた本日の格言を、心の中で、呟(つぶや)いている。

私はこの相田みつを氏の遺(のこ)された名言を、人生の生きた哲学のように学び、

私はつたない人生を歩んできたのに、ときおり独断と偏見の多い日頃の言動をする時もあり、

人生の戒(いまし)めとして、日々教示されている。

たまたま本日は《一病息災 貧乏神同居・・》の格言であるが、この横には初詣で寺院で参拝した時に、

七福神の土鈴を買い求めて鎮座させている。

そしてこの土鈴の大黒天は豊作・財福の神様と知られているので、

同じテーブルに並んでいるので、私は微苦笑したりした・・。

或いは朝の眩(まばゆ)い陽射しに向って、感謝を込めて手を合わせたりしている。

☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪

にほんブログ村

にほんブログ村

私は中小業の民間会社に35年近く勤め、2004年〈平成16年〉の秋に定年退職した後、

私の半生は何かと劣等感があり、屈折の多い人生だったので、

敗残者のようなことも幾たびか体験してきた。

そして残された人生は、せめて少しばかり自由な時を・・、と念願しながら定年直後から年金生活をしている。

今朝の緒食後に居間にある本棚の本を並び替えていた時、

たまたま宗教学者・作家として名高い島田裕巳(しまだ・ひろみ)氏の本が、

三冊あることに改めて気付かされて、微笑んでしまった。

氏の『平成宗教20年史』(幻冬舎新書)、『葬式は、要らない』(幻冬舎新書)、

そして『神も仏も大好きな日本人』(ちくま新書)を購読してきたが、

何かと無知な私は多々教示され、好感している著作人のひとりとなっている。

そして『神も仏も大好きな日本人』の本を手にして、

《 日本古来の神道と外国から伝わった仏教。 両者はお互いに影響しあい、日本独自の混合宗教となって・・》

と解説を読みながら、確かに私だって神様、そして仏様にも違和感なく育立ち、今日まで過ごしてきたことを

改めて実感してきたので、微苦笑したりした。

☆ 自宅の近くの小公園、私の好きな情景 ☆

私は世田谷区と狛江市に隣接した調布市の片隅の地域に住み、

生家も近くにあり、結婚前後5年間を除き63年ばかり生活を共にしている。

私がこの地域の地元の公立小学校に入学した1951年〈昭和26年〉の4月の当時は、

生家は祖父と父が中心となって、程々に広い田畑を小作人だった人たちの手を借りて、耕していた。

そして母屋の周囲には竹林、雑木林、そしてお稲荷さんを所有し、

宅地の外れには蔵、納戸などがある農家であった。

母屋の中のひとつの10畳の和室には、梁の近くに神棚が備えられ、

そして別の10畳の和室には、片隅みの一角には仏壇があり、朝には新たにお茶、お線香を捧げていた。、

この部屋の梁の近くには、昭和天皇のご一族の皇族の写真が掲げられていた。

そして土間の竈(かまど)のある梁の近くに小さな神棚が備えられいた。

そして生家から程遠くない所に神社とお寺があった。

陵山と言われる少しばかり小高い丘陵があり、仲良く二分化され、

低い処にはお寺となり、高いの所には神社であった。

神社は『糟嶺神社』と命名されて、後年に私は、農業の神様の糟嶺大神を祀っている、と知ったりした。

そしてお寺は『明照院』と称されて、やはり後年に、

16世紀の中頃に開かれた天台宗のお寺で、観音堂に祀ってある弁財天は、美人の神様、と私は学んだりした。

この当時の幼年期の私は、神社で初詣、節分の時は豆まき、秋のお祭りの会場となったり、

お寺では幼稚園がなかった当時で託児所、そして夏には境内でラジオ体操、

ある時は野外の映画が上映されたりしていた。

生家の墓地は、この当時は生家の近くにあり、この地域の住む方たちの墓地であり、

ある有力な地主のご厚意で借地された場所であった。

この当時は土葬となっていて、私が小学2年の時に父が病死されて、

生家でお通夜、告別式の葬儀、そして墓地で埋葬したのを私は少し心の片隅に残っている。

その後、この墓地は1960年〈昭和35年〉の頃に解消され、

生家は曹洞宗であるので、徒歩20分ばかりの曹洞宗の『泉龍寺』に

母の意向に基づいて移して、今日に至っている。

このように生家も日本の各地に数多くある神様と仏様の仲良くしている混合宗教であり、

違和感なく私は育ってきた。

その後、高校生の頃に歴史に興味を始めた頃は、

明治新政府の方針で強制的に分離され、神様が主役となり、

お寺の仏像などが粗末に扱われる風潮を学んだりして、少し悩んだりした時もあったりした。

そして現在、三男坊の私は生家の近くに住み、

長兄は生家を跡継ぎを受け継いで、この生家も改築されて50年近くになっているが、

この家族の居間のようになっている和室には、仏壇と神棚が、仲良く同居している。

分家のようになった我が家は、神棚を設けず、お札(ふだ)を頂いた時は失礼にならないように、

居間の飾りケース棚に入れている。

そして仏壇は、私たち夫婦は子供に恵まれなかったため、今現在は無縁となっている。

こうした中、私たち夫婦は神も仏も空気のように感じて過ごしているが、

お彼岸、お盆の時は先祖や両親に感謝して、お墓詣りをしている。

そして神社やお寺に出逢ったりした時は、手を合わせたりしている。

或いは私が年金生活を過ごしている中、近くの神社の『糟嶺神社』、そしてお寺の『明照院』を

四季折々に独りで散策して、幼年期に愛惜を感じたり、季節のうつろいを享受している。

ここ20年近く、居間のビデオ・ケースの上に立てかけている

曹洞宗を学ばれた書家・詩人の相田みつをの『日めくり ひとりしずか』に毎朝向っている。

そして氏の綴られた本日の格言を、心の中で、呟(つぶや)いている。

私はこの相田みつを氏の遺(のこ)された名言を、人生の生きた哲学のように学び、

私はつたない人生を歩んできたのに、ときおり独断と偏見の多い日頃の言動をする時もあり、

人生の戒(いまし)めとして、日々教示されている。

たまたま本日は《一病息災 貧乏神同居・・》の格言であるが、この横には初詣で寺院で参拝した時に、

七福神の土鈴を買い求めて鎮座させている。

そしてこの土鈴の大黒天は豊作・財福の神様と知られているので、

同じテーブルに並んでいるので、私は微苦笑したりした・・。

或いは朝の眩(まばゆ)い陽射しに向って、感謝を込めて手を合わせたりしている。

☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪