由紀子さんの年譜は悲しいかな短いのです。

・1952年門司に生まれ、4歳から近くの画塾に通う。

・早鞆中学で美術部に所属。父から「世界美術全集」を与えられる。

・門司高校へ進み美術部で絵画一筋。姉のアメリカ留学に刺激され、自分も夢を大きく持とうとはっきりと美術を志望する。

・東京芸大を目指して同大の夏季講習に学び入試に臨むも失敗。

・戸畑の福田安敏先生[げってん(その4)登場人物]の画塾に通い、リルケの「ロダン」を読む。

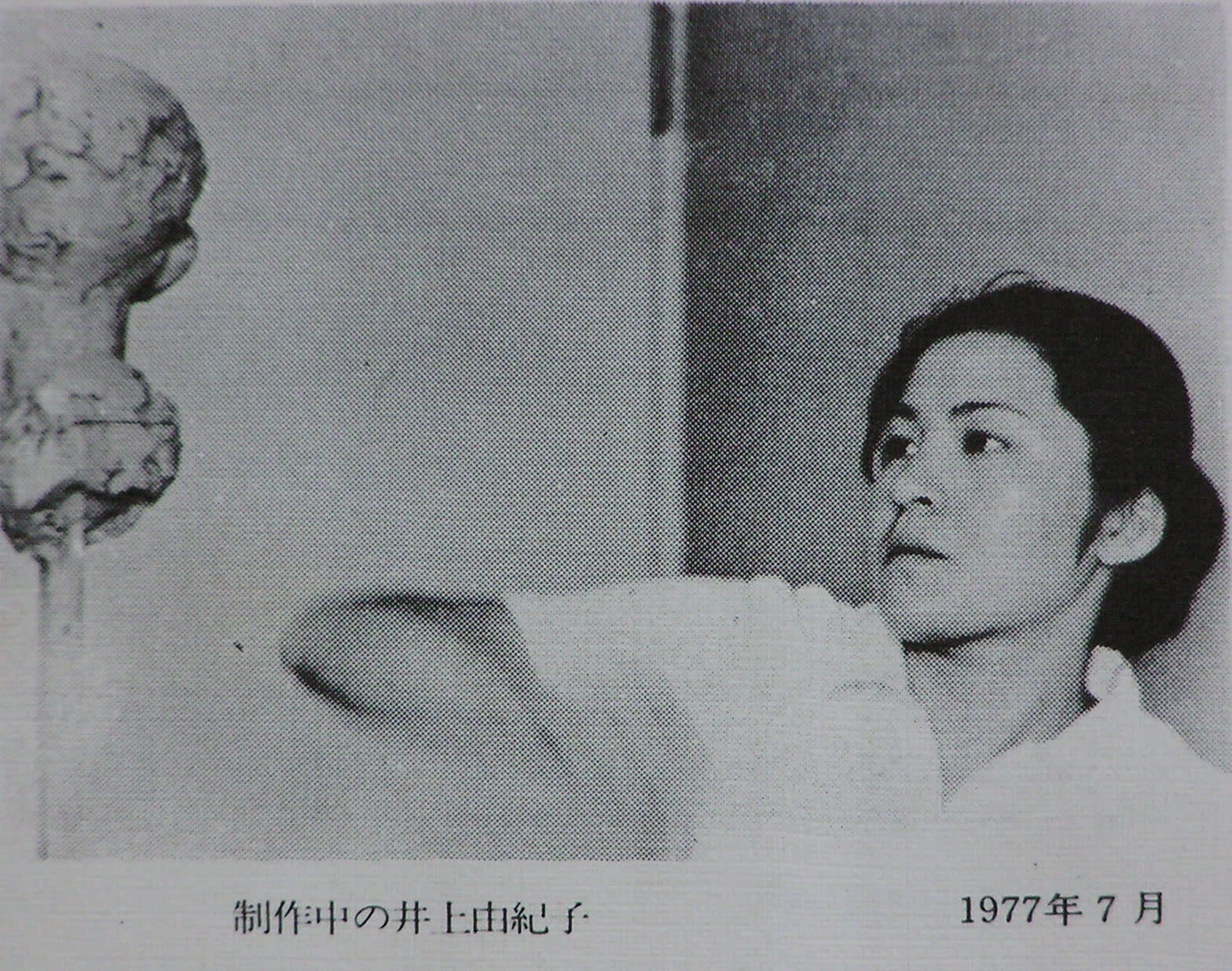

・鹿児島大学教育学部へ進み、南国の風土の中で青春を謳歌し、画業も進む。日展審査委員の彫刻家・中村晋也同大教授に師事し、彫刻に転向。三年の時、鹿大初の日展初入選を果たす。その後も二年間連続入選し前途を嘱望される。

・卒業後は養護学校教諭として勤務のかたわら自宅で創作に励む。

・1977年、43日間のヨーロッパ旅行に出かける。

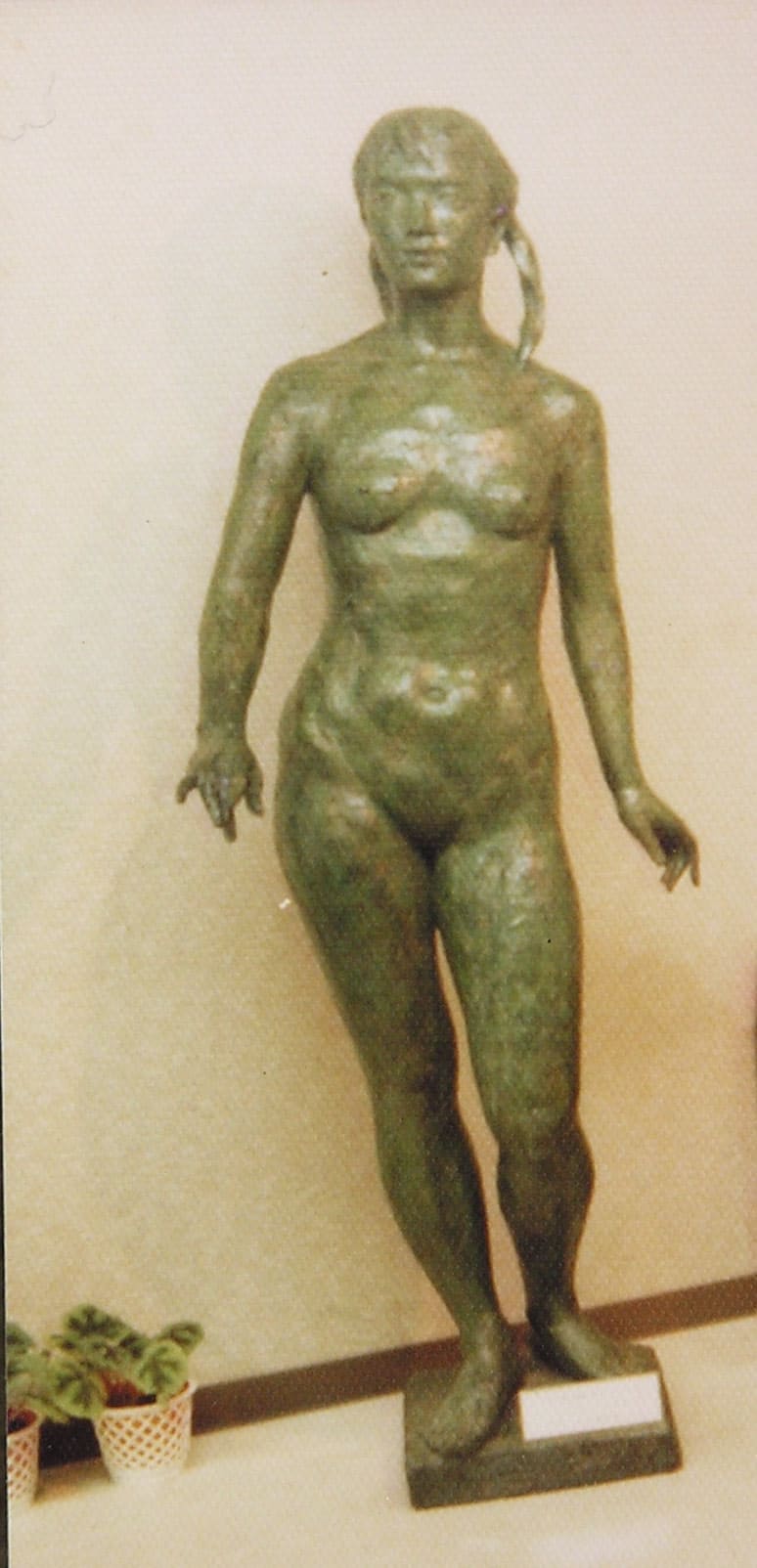

・1978年不慮の死を遂げる。「踊る女」が絶作となる。

1976年日展入選作品「ミニヨンとの出会い」

1976年日展入選作品「ミニヨンとの出会い」

ヨーロッパ旅行での感想、感動、新たな発見をびっしり書き込んだ日記帳とスケッチブック、それに友人や家族に送った手紙には、彼女の素晴らしい感受性が綴られています。

「西洋美術の過去の蓄積・・・その量、その質の何という膨大さ、重たさだろう」(ロンドン・ナショナルギャラリーにて)

「私はニケに涙を流した。量とは何か。・・・要、デッサン」「今まで分からなかったなぞが、とける・・・あれ以上に生命を、自然の心をたたえる彫刻があるか」(ルーブル美術館・サマトラケのニケの像に接して)

「この親しみ、何たるこの親しみ、私自身がギリシャの昔にかえったようだ」(ギリシャ・デルフィにて)

「ヘブライズムは平面幾何に始まり、空間構成に至るが、ヘレニズムは量、塊から始まる」

「私はまだ、中途半端な芸術家・・・」(ベネチア・ミケランジェロと対比して)

「マリア様に祈る・・・何時か結婚することができるでしょうか。この彫刻と結婚という、この希望の狭間で・・・」

「沖まで泳いで行って"アフリカよ、今日わーツ"・・・」(南仏海岸で)

「未来生活のプラン・・・30代でアメリカへ渡り、日本古典シリーズの個展を開き、さらにヨーロッパへ、・・・そこに生き、そこで創りたい。もし明日のない命でもこの道を歩きたい」

「私があの世へ行ったら、ミケランジェロやダヴィンチにも”やあ”と気兼ねなく会えるよう、今のうちに仕事をしておかなければ・・・」(友人へ)

由紀子さんの父は悲しみのなか、これらを遺稿集「ヨーロッパ美術の旅」(A5判、126ページ、金山堂書店発行)にした。

夢多く、力強かった青春の輝きが生きいきと感じとれる。

由紀子さんは生きるという作品を仕上げたのだと筆者は思う。

(この文章の一部はは西日本新聞連載「ふり返ると四半世紀・マルミツ画廊よもやま話」光安鐵男文、及び当時の新聞各誌の記事を引用しています)