「げってん」シリーズに自分を登場させるのは初めてのこととなりますが、恩師のことをつづる機会を逃してはあり得ないので、私の先生との思い出を書き出してみたいと思います。

私は絵や音楽の好きな子供でした。中学時代には一度描いた水彩画が気に入らなくて、こげ茶色の絵具で塗りつぶしてしまい、捨てようとすると描いた絵が再び現れ、それにちょっと色を加えて完成とした結果、先生に職員室に呼び出されて、いい加減な描き方を叱られるのかと思ったら、この作品は西日本スケッチ展に出品するからと褒められたことがあります。高校は工業高校の化学に進み絵画とは無縁でしたが、思い出の詰まった学生寮が取り壊しになるというので、絵に描き残した覚えがあります。音楽や絵は楽しむもので食べるためには働くべしと考えていましたから、音楽や絵で飯を食える方法があるなどとは思っていませんでした。

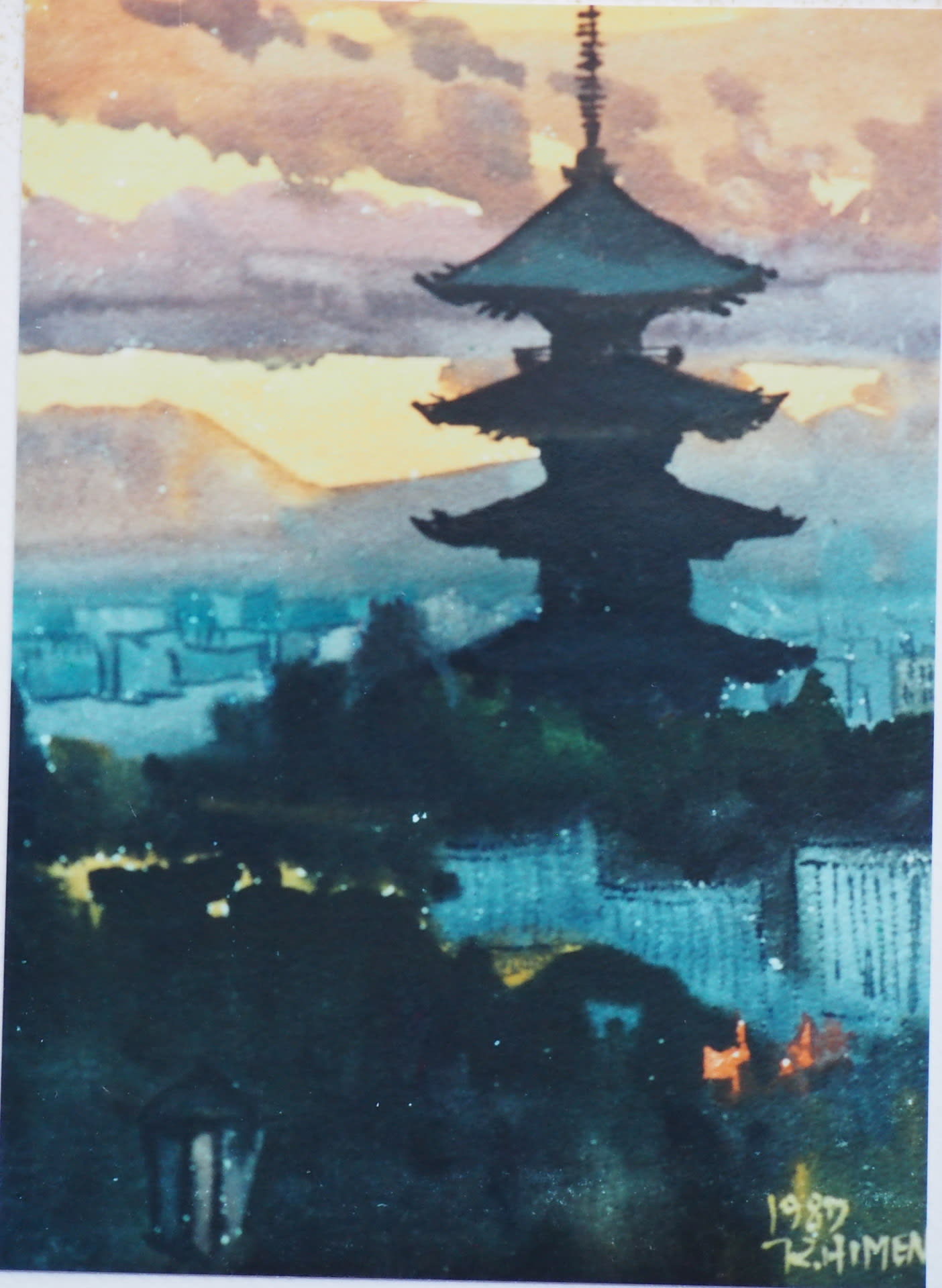

技術系のサラリーマンも板に付き始めた45歳のころ、茶のみ話がしたくてマルミツ画廊に立ち寄ったら、姫野陸郎二彩展でした。私は、

「ワー、こんな絵を描いてみたいな」 と声に出しました。すると、

「いいですよ、教えましょうか」と、ソファーに掛けていた二人の年配男性のどちらかの方が応えてくれました。声のほうに向き直って、恰幅のよい男性に向かって

「本当ですが、是非、お願いします」と頭を下げると、

「ここの画廊主が丁度今、教室作りを検討しておられるから、あなたも加わりたいと申し込んでおきなさい」 とおよそ服装など構わないように見える男性の方が応えて下さいました。それが、姫野先生だったのです。少しは仕事ができるようになった頃で、実際は趣味の時間をつくれそうもないのに、その時はきっと舞い上がった状態だったのだと思います。

教室は時間のある奥様や定年退職された方が多く、私のような現役男性は少なかったと思います。美術教師や長く描いてこられた方、まれには画家の方も居られました。姫野先生のカリキュラムは私にとっては初めて食べる料理のように目を輝かしていたと思います。私の習作に対しては、いつも「ここのところはいい」と言われ続けていました。あるとき先生は、

「君にはいつも部分的によいところを褒めてきたが、そろそろ全部がいいものをもってきなさい。君は私が良いと言わなかったところを工夫して一歩一歩良くしてきている。それは、感がいいとか、飲み込みが早いということだ。素直さがあるとも言える。・・・小声で・・・今まで長く描いてきた人にはそれが通じないのだよ」といって私にウインクされたのです。このときは褒められたのか、注意されたのかよく分からなかったと思います。

一通りの基礎が終わると、月に二度、土日の二日間を作品制作のトレーニングに当てて下さいました。実はこの二日間の長時間教室は、これが無かったら今も絵を描いているかどうか分からないと思えるくらいに力になりました。制作のトレーニングは、最後まで描きあげることをしました。一つの作品を一回二時間程度の制作を数回に亘って完成させるのではなく、一気に最後まで搔き揚げます。水彩だからできることではありますが、最後まで行くことで、描き足りないところの見方が分かり、描き過ぎの失敗体験があったりして、体に染み込むような会得感があることです。

しかし、先生の体調は次第に悪化し、西内科に担ぎ込んだ時は私の肩に体重を預け、私の足がもたつくような有様でした。

「君が望むなら中央の展覧会に出品してみなさい。会の先生によく審査するよう頼んでおくから」と言ってくださったのは、西内科の病室にうずくまっていながらの言葉でした。

1998年マルミツ画廊の光安オーナーから、そろそろ個展を始めないかと誘われたのは、姫野先生が亡くなられてから10年の年月が流れていました。

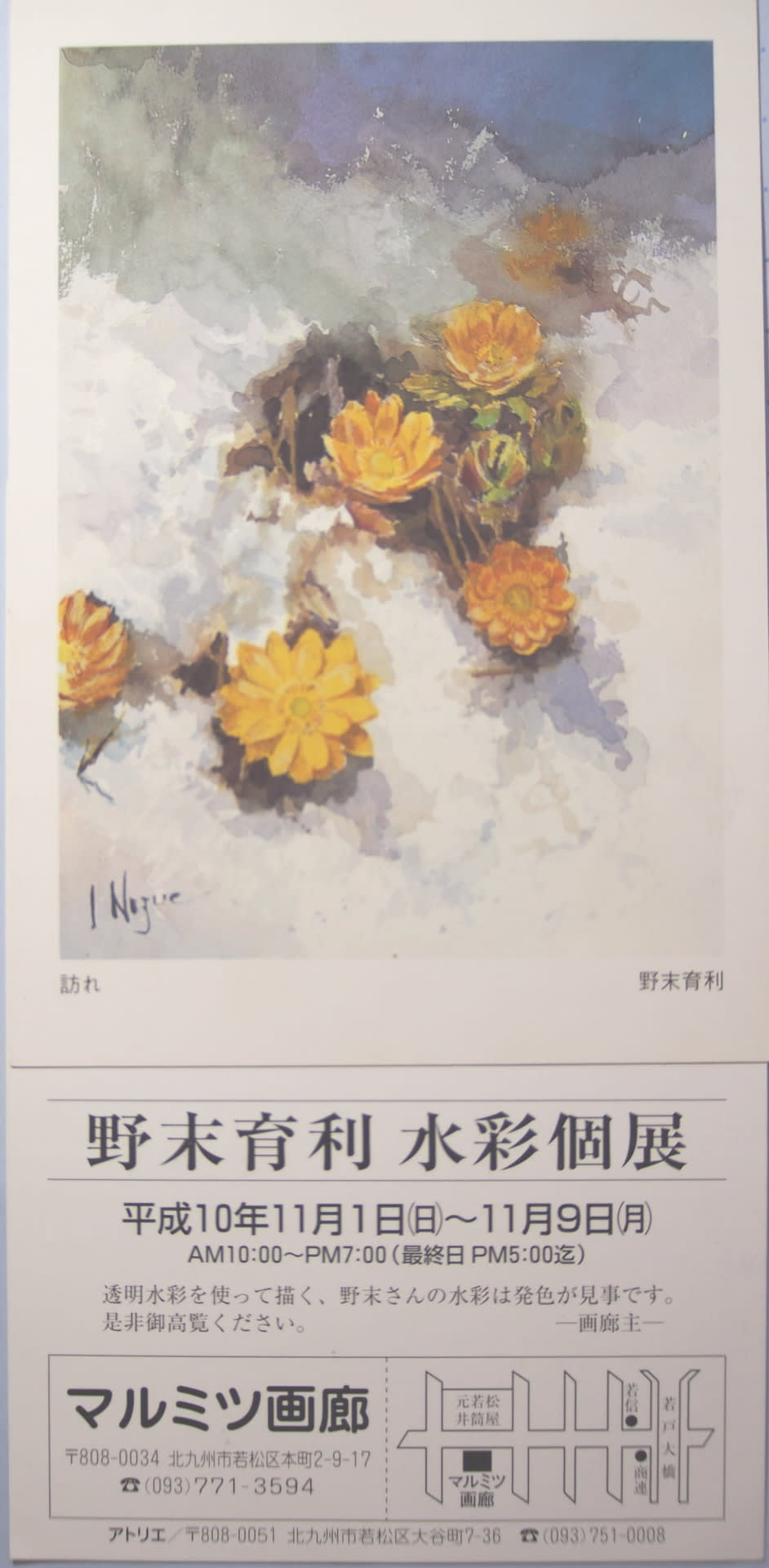

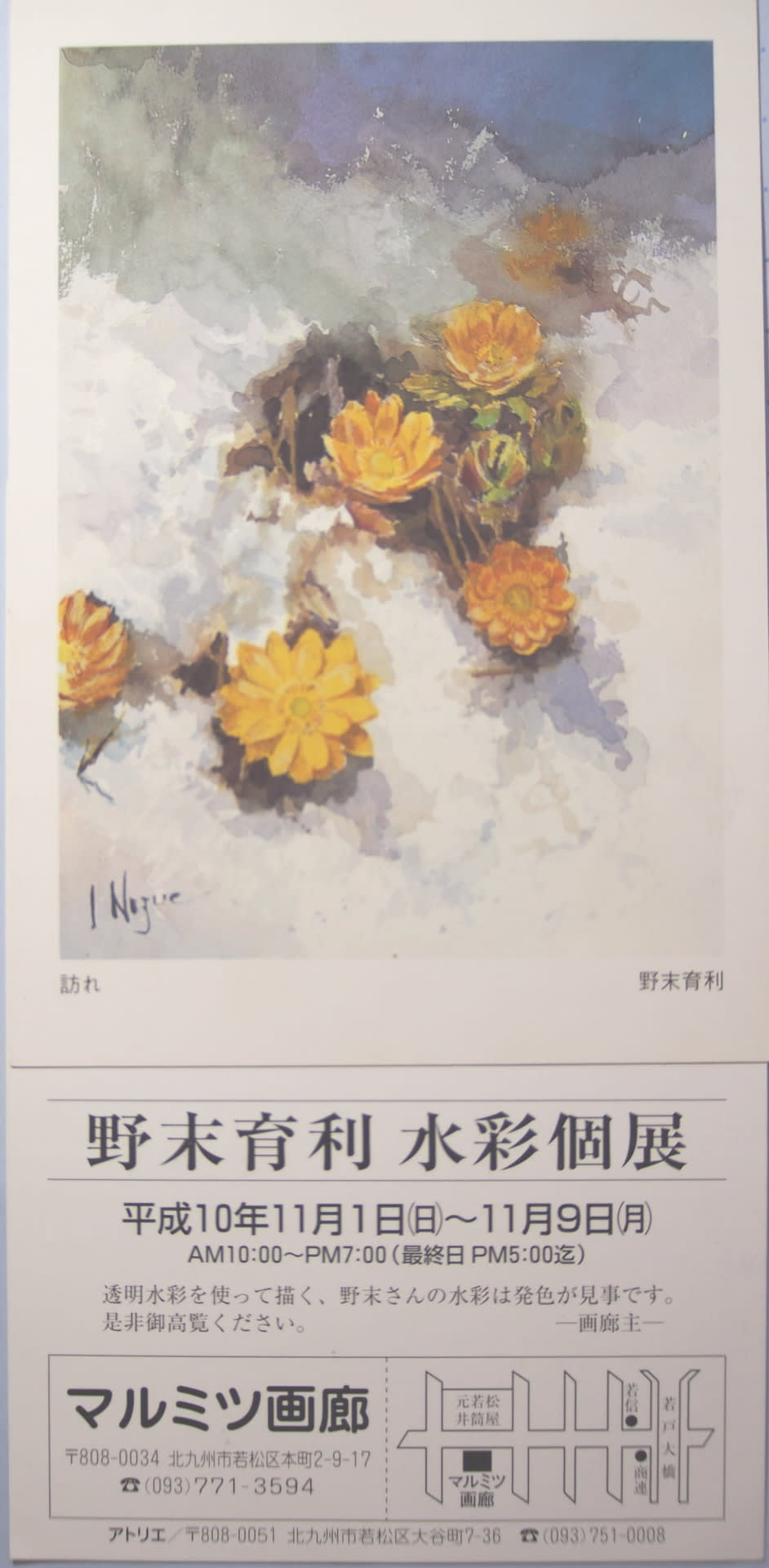

「初個展の案内状とその際画廊に掛けた挨拶文」

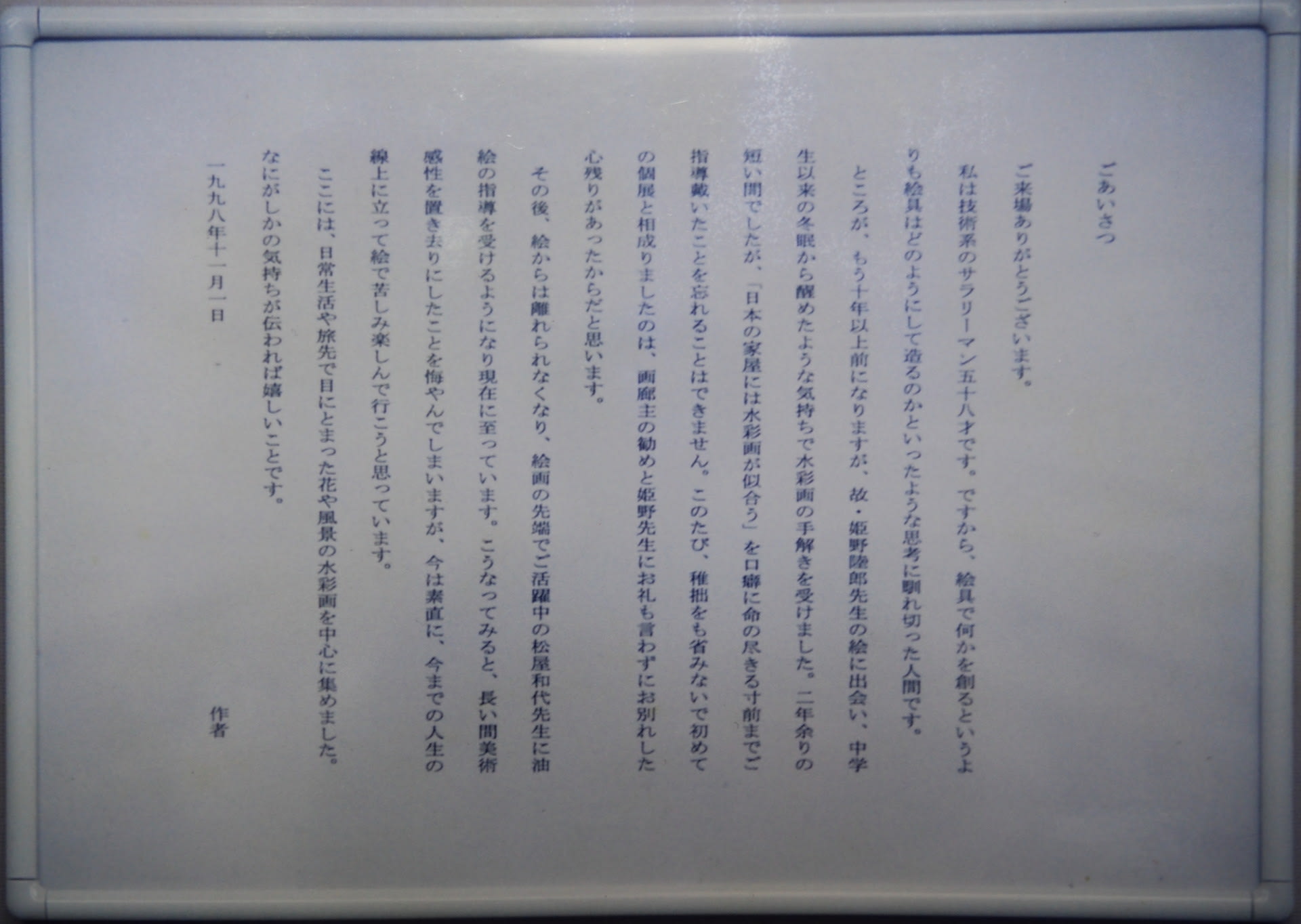

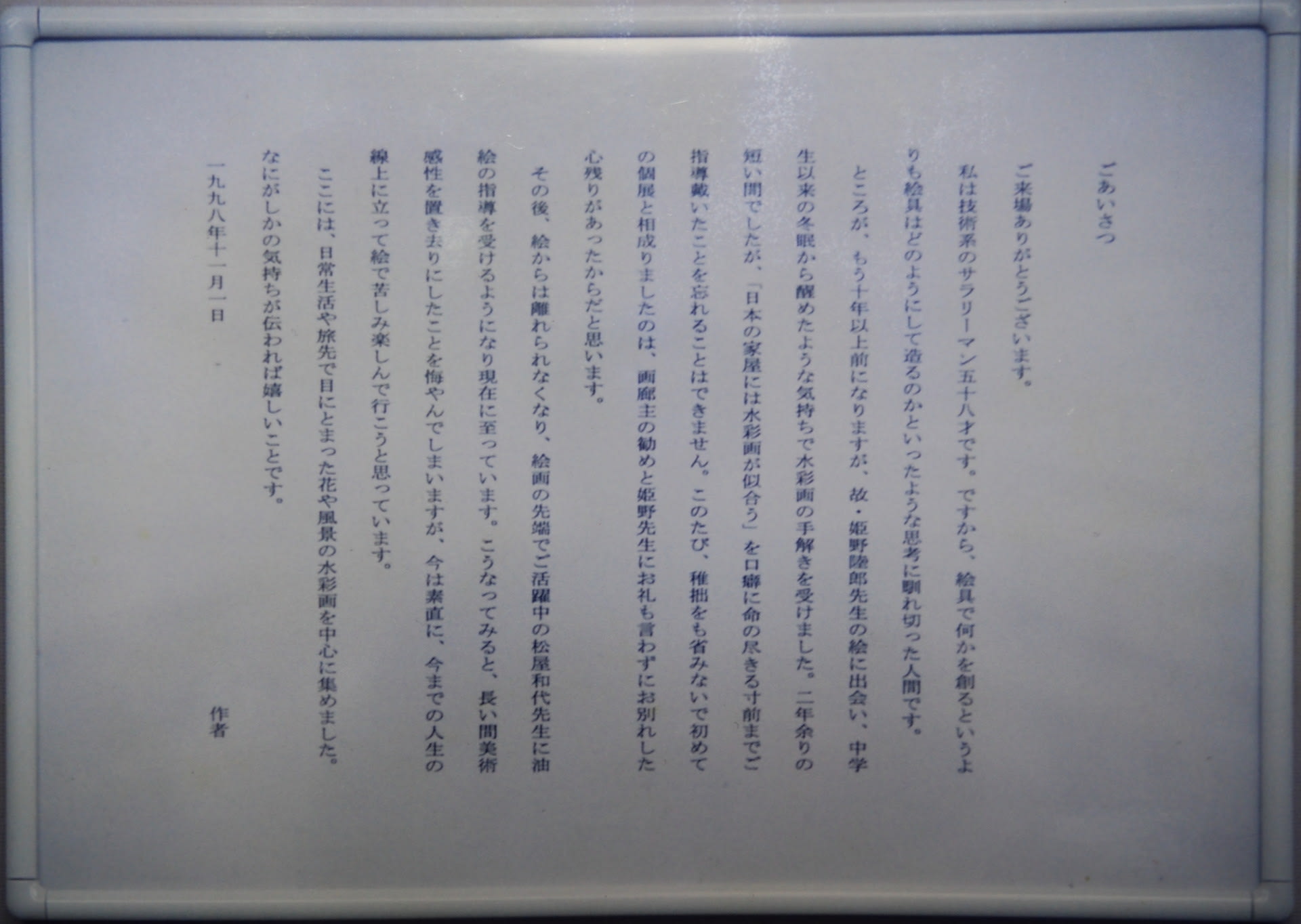

挨拶文は次のようでした。

「ご来廊ありがとうございます。私は技術系のサラリーマン58歳です。ですから、絵具で何かを創るというよりも絵具はどのようにして造るのかといったような思考に慣れ切った人間です。ところが、もう10年以上前になりますが、故・姫野陸郎先生の絵に出会い、中学生以来の冬眠から醒めたような気持ちで水彩画の手ほどきを受けました。二年余りの短い間でしたが、「日本の家屋には水彩画が似合う」を口癖に命の尽きる寸前までご指導いただいたことを忘れることはできません。このたび稚拙をも省みないで初めての個展と相成りましたのは、画廊主の勧めと姫野先生にお礼も言わずにお別れした心残りがあったからだと思います。

その後、絵からは離れられなくなり、絵画の先端でご活躍中の松屋和代先生に油絵の指導をうけるようになり現在に至っております。こうなってみると、長い間美術感性を置去りにしたことを悔やんでしまいますが、今は素直に、今までの人生の線上に立って絵で苦しみ楽しんで行こうと思っています。

ここでは、日常生活や旅先で目に留まった花や風景の水彩画を中心に集めました。何がしかの気持ちが伝われば嬉しいことです。」

私は絵や音楽の好きな子供でした。中学時代には一度描いた水彩画が気に入らなくて、こげ茶色の絵具で塗りつぶしてしまい、捨てようとすると描いた絵が再び現れ、それにちょっと色を加えて完成とした結果、先生に職員室に呼び出されて、いい加減な描き方を叱られるのかと思ったら、この作品は西日本スケッチ展に出品するからと褒められたことがあります。高校は工業高校の化学に進み絵画とは無縁でしたが、思い出の詰まった学生寮が取り壊しになるというので、絵に描き残した覚えがあります。音楽や絵は楽しむもので食べるためには働くべしと考えていましたから、音楽や絵で飯を食える方法があるなどとは思っていませんでした。

技術系のサラリーマンも板に付き始めた45歳のころ、茶のみ話がしたくてマルミツ画廊に立ち寄ったら、姫野陸郎二彩展でした。私は、

「ワー、こんな絵を描いてみたいな」 と声に出しました。すると、

「いいですよ、教えましょうか」と、ソファーに掛けていた二人の年配男性のどちらかの方が応えてくれました。声のほうに向き直って、恰幅のよい男性に向かって

「本当ですが、是非、お願いします」と頭を下げると、

「ここの画廊主が丁度今、教室作りを検討しておられるから、あなたも加わりたいと申し込んでおきなさい」 とおよそ服装など構わないように見える男性の方が応えて下さいました。それが、姫野先生だったのです。少しは仕事ができるようになった頃で、実際は趣味の時間をつくれそうもないのに、その時はきっと舞い上がった状態だったのだと思います。

教室は時間のある奥様や定年退職された方が多く、私のような現役男性は少なかったと思います。美術教師や長く描いてこられた方、まれには画家の方も居られました。姫野先生のカリキュラムは私にとっては初めて食べる料理のように目を輝かしていたと思います。私の習作に対しては、いつも「ここのところはいい」と言われ続けていました。あるとき先生は、

「君にはいつも部分的によいところを褒めてきたが、そろそろ全部がいいものをもってきなさい。君は私が良いと言わなかったところを工夫して一歩一歩良くしてきている。それは、感がいいとか、飲み込みが早いということだ。素直さがあるとも言える。・・・小声で・・・今まで長く描いてきた人にはそれが通じないのだよ」といって私にウインクされたのです。このときは褒められたのか、注意されたのかよく分からなかったと思います。

一通りの基礎が終わると、月に二度、土日の二日間を作品制作のトレーニングに当てて下さいました。実はこの二日間の長時間教室は、これが無かったら今も絵を描いているかどうか分からないと思えるくらいに力になりました。制作のトレーニングは、最後まで描きあげることをしました。一つの作品を一回二時間程度の制作を数回に亘って完成させるのではなく、一気に最後まで搔き揚げます。水彩だからできることではありますが、最後まで行くことで、描き足りないところの見方が分かり、描き過ぎの失敗体験があったりして、体に染み込むような会得感があることです。

しかし、先生の体調は次第に悪化し、西内科に担ぎ込んだ時は私の肩に体重を預け、私の足がもたつくような有様でした。

「君が望むなら中央の展覧会に出品してみなさい。会の先生によく審査するよう頼んでおくから」と言ってくださったのは、西内科の病室にうずくまっていながらの言葉でした。

1998年マルミツ画廊の光安オーナーから、そろそろ個展を始めないかと誘われたのは、姫野先生が亡くなられてから10年の年月が流れていました。

「初個展の案内状とその際画廊に掛けた挨拶文」

挨拶文は次のようでした。

「ご来廊ありがとうございます。私は技術系のサラリーマン58歳です。ですから、絵具で何かを創るというよりも絵具はどのようにして造るのかといったような思考に慣れ切った人間です。ところが、もう10年以上前になりますが、故・姫野陸郎先生の絵に出会い、中学生以来の冬眠から醒めたような気持ちで水彩画の手ほどきを受けました。二年余りの短い間でしたが、「日本の家屋には水彩画が似合う」を口癖に命の尽きる寸前までご指導いただいたことを忘れることはできません。このたび稚拙をも省みないで初めての個展と相成りましたのは、画廊主の勧めと姫野先生にお礼も言わずにお別れした心残りがあったからだと思います。

その後、絵からは離れられなくなり、絵画の先端でご活躍中の松屋和代先生に油絵の指導をうけるようになり現在に至っております。こうなってみると、長い間美術感性を置去りにしたことを悔やんでしまいますが、今は素直に、今までの人生の線上に立って絵で苦しみ楽しんで行こうと思っています。

ここでは、日常生活や旅先で目に留まった花や風景の水彩画を中心に集めました。何がしかの気持ちが伝われば嬉しいことです。」

「契りきな」 M50水彩

「契りきな」 M50水彩 別府鉄輪の自宅にて

別府鉄輪の自宅にて 個展の案内ハガキ

個展の案内ハガキ