NHKのサポートする「明日へブログ」では、3・11被災地から生のお話が聞ける。宮城県東松島市牛網地区からは専業農家の熱海和美さんからの便りがある。津波被害で離農する農家が多く、市に買ってもらうために更地になり、そのため冬の冷たい風が吹き抜け、夏の暑さをしのぐ木陰がなく、離農で広がる1km四方の圃場を少ない人手で管理しなくてはならない日々を語っておられます。

そんな中、一緒に生きてきた庭のケヤキが今年も葉をつけ、その木の下は気持ちのよい風が吹き抜けると。ここは、おばあちゃんが子守りをしながら編み物をしていたところ、「あの時と今と、木の下にいれば何も変わりません」「木は人と一緒に生きている身近な存在で、精神的にも現実てきにも頼りになる存在」だと。

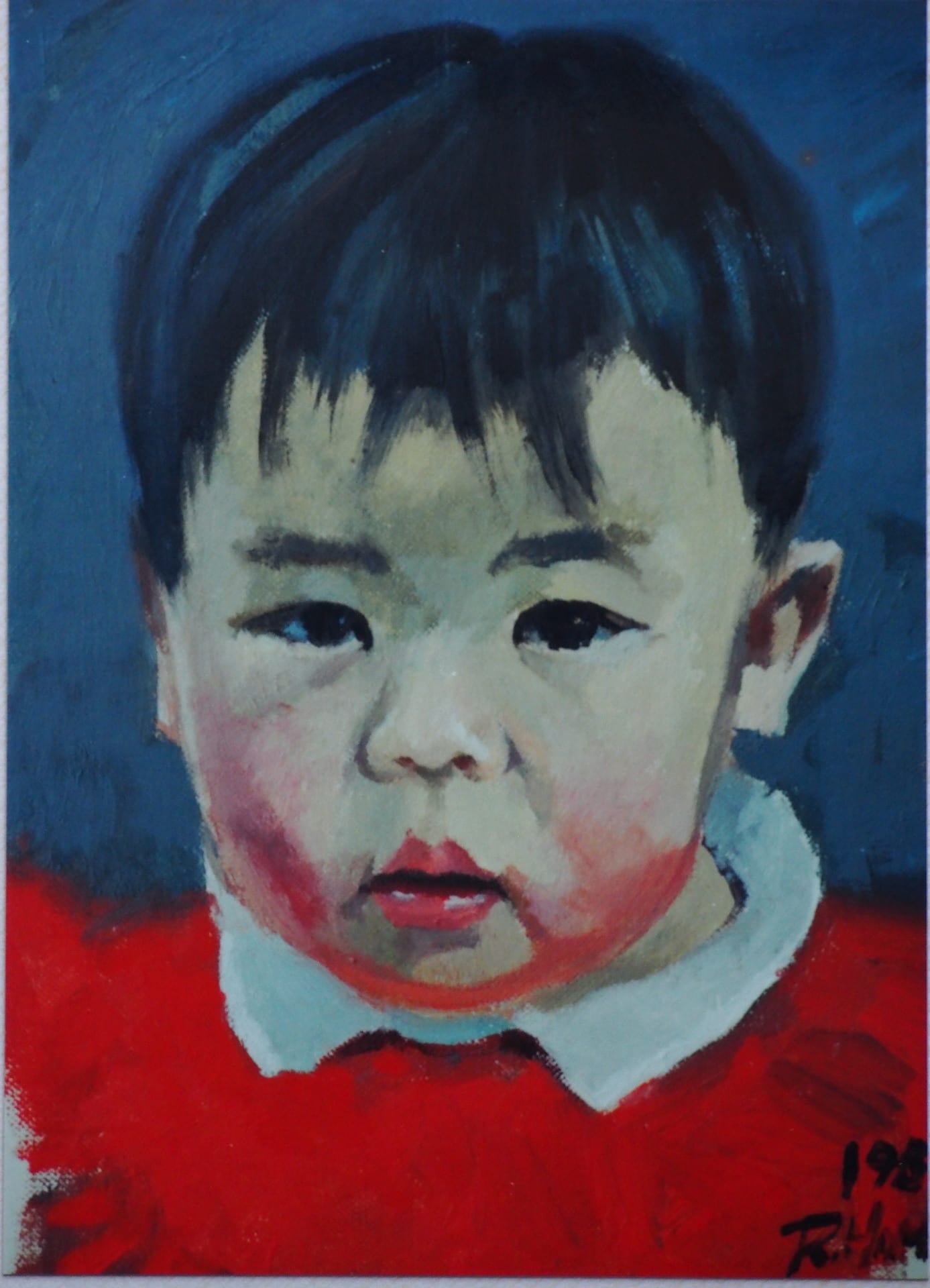

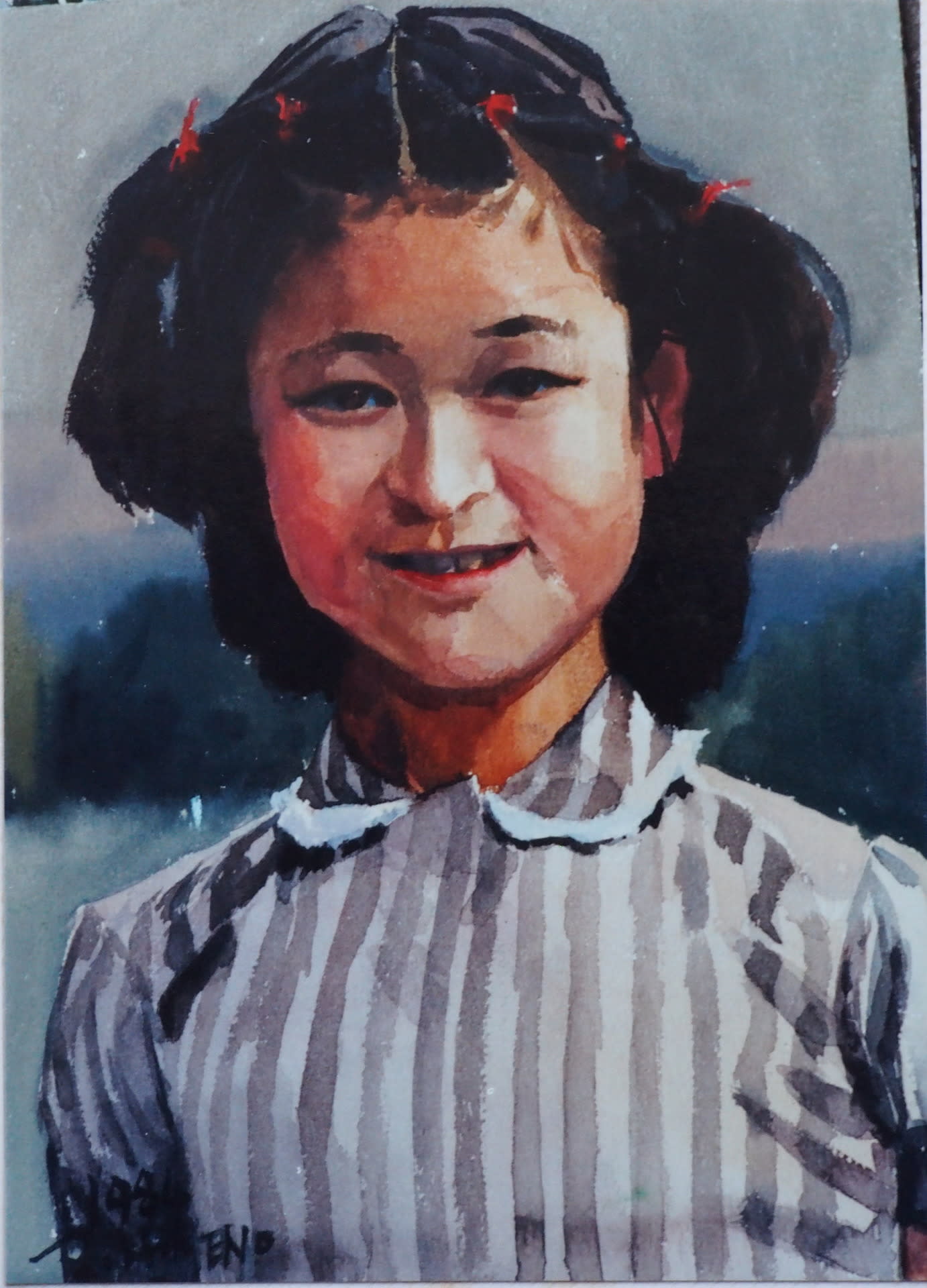

「その時と今と」 M50水彩

「その時と今と」 M50水彩

半世紀も前のことだが、私の姉の嫁ぎ先が農家で中学生時代に居候したことがある。手伝いは草刈が主で、時期には、田に牛小屋の堆肥を撒いたり、畦づくりや、稲の苗束を田に配ったり、、稲刈り、稲こぎ、臼引きの手伝いのしんどかった思い出がある。

今は休日しか農業の時間がとれないサラリーマンの息子と、若くして主人を亡くした娘とが、無農薬で植えるだけの、言ってみれば“やりっぱなし方式”で細々と米をつくっている。それでも伝来の土の良さでそこそこの収量を保っている。そんなわけで田圃の土の大切さは知っている。このブログには、津波の被害を受けた田圃の土は、瓦礫と一緒に表土が剥ぎ取られ、素性の知れない土が入れられ、2年つくっても収量があがらないと。これだけ聞いただけで気が遠くなるような苦労が想像される。

山や川、田や畑、そして海。自然は繊細な作用をもたらすが、経済感覚だけでは左右されないどっしりとした大きな力を本来もっている。そしてそんな自然の中で暮らす人は、津波がさらっていった桜の木を探し、植え戻し、今までと同じように暮らそうとする。熱海和美さんの近況報告からは、生来の自然と共存する人間らしい生活を感じる。

そんな中、一緒に生きてきた庭のケヤキが今年も葉をつけ、その木の下は気持ちのよい風が吹き抜けると。ここは、おばあちゃんが子守りをしながら編み物をしていたところ、「あの時と今と、木の下にいれば何も変わりません」「木は人と一緒に生きている身近な存在で、精神的にも現実てきにも頼りになる存在」だと。

「その時と今と」 M50水彩

「その時と今と」 M50水彩半世紀も前のことだが、私の姉の嫁ぎ先が農家で中学生時代に居候したことがある。手伝いは草刈が主で、時期には、田に牛小屋の堆肥を撒いたり、畦づくりや、稲の苗束を田に配ったり、、稲刈り、稲こぎ、臼引きの手伝いのしんどかった思い出がある。

今は休日しか農業の時間がとれないサラリーマンの息子と、若くして主人を亡くした娘とが、無農薬で植えるだけの、言ってみれば“やりっぱなし方式”で細々と米をつくっている。それでも伝来の土の良さでそこそこの収量を保っている。そんなわけで田圃の土の大切さは知っている。このブログには、津波の被害を受けた田圃の土は、瓦礫と一緒に表土が剥ぎ取られ、素性の知れない土が入れられ、2年つくっても収量があがらないと。これだけ聞いただけで気が遠くなるような苦労が想像される。

山や川、田や畑、そして海。自然は繊細な作用をもたらすが、経済感覚だけでは左右されないどっしりとした大きな力を本来もっている。そしてそんな自然の中で暮らす人は、津波がさらっていった桜の木を探し、植え戻し、今までと同じように暮らそうとする。熱海和美さんの近況報告からは、生来の自然と共存する人間らしい生活を感じる。