明けて1976年1月は恒例の新春色紙展が催された。30人の色紙が新装なった画廊に並びと圧巻である。何も対象を見ずに、思いの一片を筆を伝ってサラサラと色紙に移す。日本的であり、新年らしくもあり、単純であるが見る者の思いをも大いに広げてくれるものがある。

同年3月11日、星野順一展が催された。

星野さんは、1905年9月若松市生まれ(現・北九州市若松区)。1996年1月90歳の充実した人生を終えた。

星野順一さんの詳しいことは、ご子息の星野允伸(筆名:暮安 翠)が「

花に魅せられて」2003年12月20日、発行「

葦平と河伯洞の会」、に「星野順一の生涯」と副題を付けて著している。星野允伸は、九州文学2014春号に小説「

三足の草鞋」と題して父・順一の生き様を著している。

光安がライオンズクラブの若松地区に奉仕していた頃、勉強のため八幡地区のクラブを訪問したことがありました。星野順一さんは、若松の出身でしたが八幡製鉄所から出る洗濯物一切を受けて今は八幡・荒生田でクリーニング工場を営んでおり、八幡地区クラブの世話役でもありました。

星野さんは光安を中央町の「助六」に案内して、星野さんの友人に誘いの電話をかけます。

「おい、今日は若松から面白い男が来とるんで出てこんかい」

この店は文化人のたむろするところでした。

星野さんは地方画壇の重鎮ですが、辻 旗治の筆名で詩を草する人でもありました。古い詩誌「とらんしっと」には岩下俊作、劉 寒吉、火野葦平らと一緒に詩を発表していました。火野葦平とは無二の親友で、玉井組の若親分として家業を継ぐためペンを折っていた葦平さんを「どろんけんに酔って誘惑」して「とらんしっと」詩誌社の一員に加えました。作家・火野葦平を製造したのは星野さんだと言うエピソードはこのことを指しているようです。

星野さんは白髪に黒くて太い八の字のまゆ、いつも少し笑みを浮かべた顔は親しみやすいのですが、毒舌風刺は周知です。八幡のライオンズクラブの面々が一同に会しているところで、

「君らは今、ゴルフクラブの会員権で儲けようとしているが、この光安君は借金で画廊を設けこれから損をしようとしている」と紹介しました。光安の「げってん」なところが星野さんには受け入れられたのです。

マルミツ画廊での星野さんの個展はその後何度も行われることになりますが、星野さん自身が光安と語らうことを楽しみにして、画廊によく立ち寄り、その度に光安は小料理「杉」に案内して毒舌風刺に耳を傾けていました。

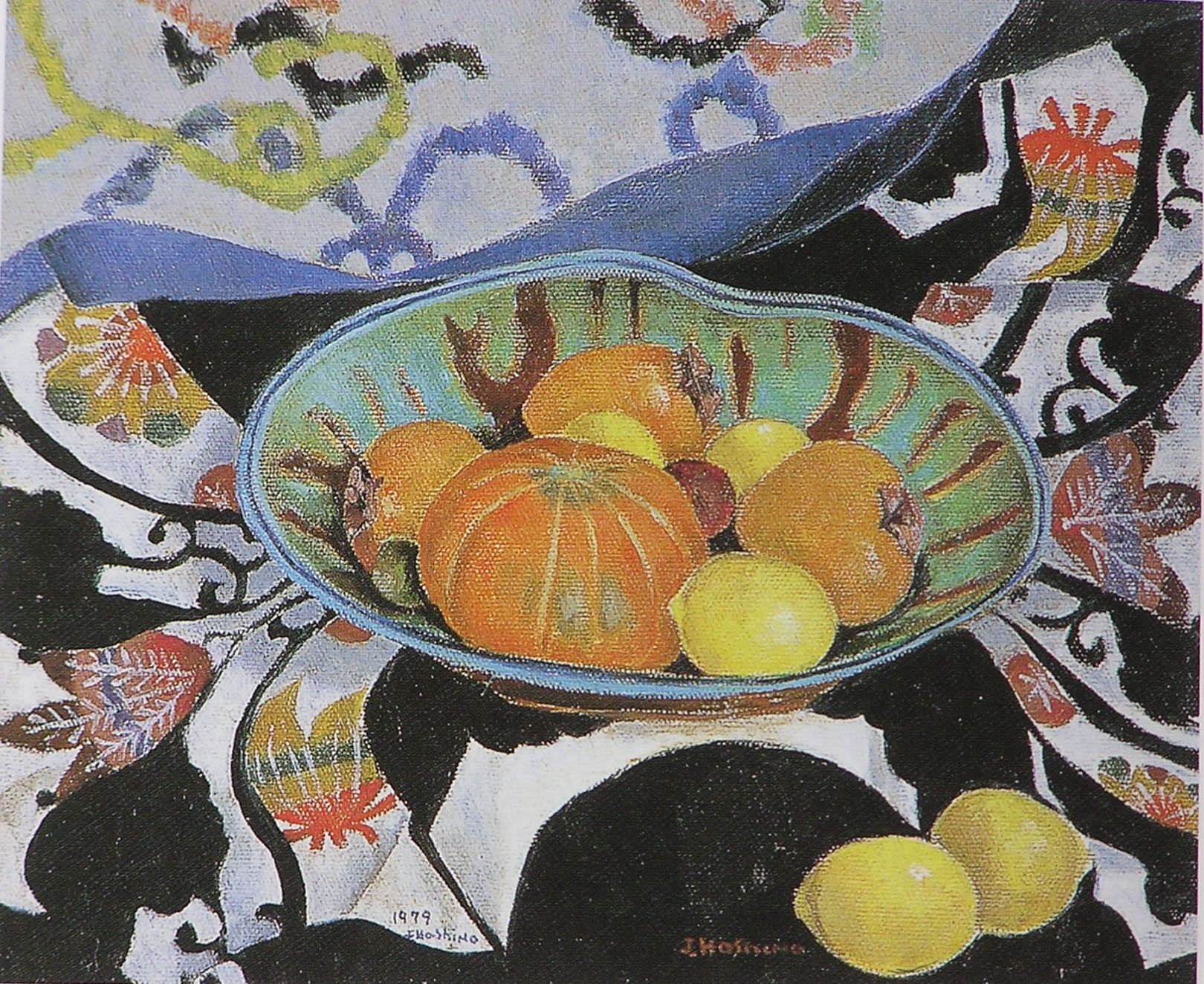

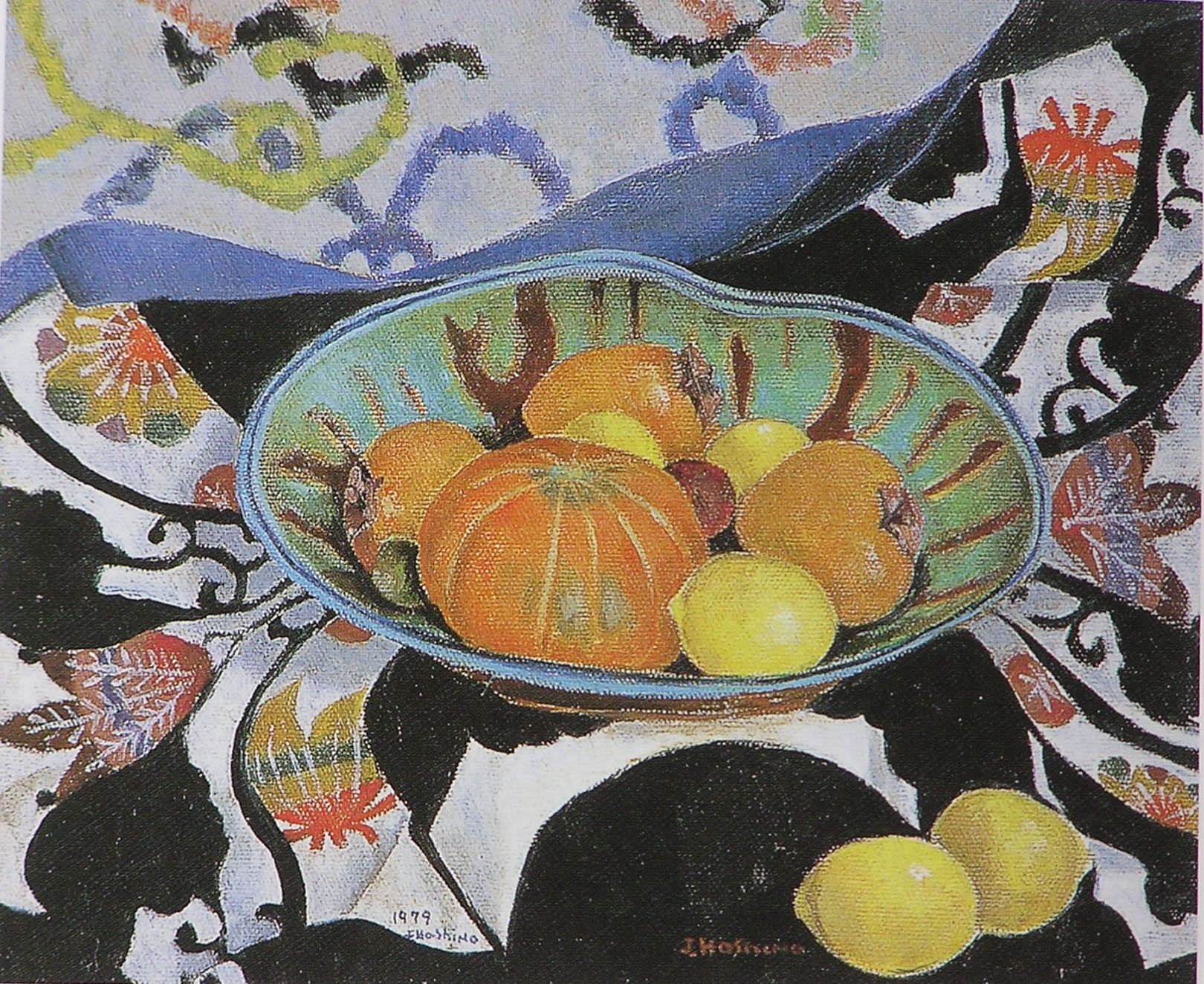

星野さんの作品は、沖縄の紅型(びんがた)を思わせる強さと落ち着きのある鮮やかさを持った色調で、ご本人も「びんがたの詩」を吟じているほど思いを募らせるものがあるようです。