一升枡(別春館 元吉田町327)

側板にほぞ(溝)がつけられていて、それを互いにはめて組み立てるようです。明治時代の枡だそうで、正面に「液用一升」という焼き印が押されているようです。小売する酒の量り売りなどに使われたのでしょうか。別春館は、明利酒類㈱の、梅酒と酒の資料館です。

一升枡(大塚農民館 大塚町1223-2)

この枡にはほぞが見られません。穀物などを量るのに使われたのでしょうか。

福桝(水戸八幡宮 八幡町8-54)

水戸八幡宮では福桝が節分に売られていました。中には福豆やお守りなどが入っているようです。この枡は、上の別春館の枡と同じ作り方のようです。

枡形(水戸城三の丸、二の丸)

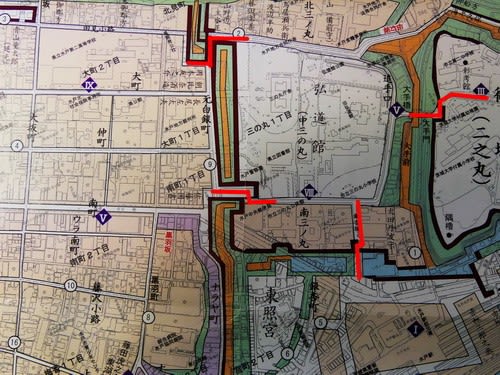

城の入口(虎口)にある、曲がらないと入れない、枡状になっている防禦の施設をいうようです。写真は、「水戸の城下町MAP幕末版」の、三の丸部分にある枡形の通路に、赤い線を加えたものです。このほかに、「北三の丸」とかかれた所の道向かいにも、北柵御門(きたさくごもん)の枡形があったようです。

あります(かぶと 三の丸3-8-17)

「天然うなぎ有ります」の「ます」が、〼になっています。たぶん、ただ四角ではわかりづらいので、斜めに弦鉄(げんてつ)が入った穀物用の枡の形にしたのでしょう。弦鉄は、江戸時代以降、穀物の入った枡の上面を棒で平らにならすためにつけられたようですが、明治36年に、弦鉄の分、枡に入る量が少なくなるということで廃止されたそうです。この〼という絵言葉は目を引くし面白いからなのでしょう、今でもときどき見かけるようです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます