三角扁額がありますよという情報をコメントでいただき本日なんと一気に三ヶ所を取材してきました。

長年密かに研究していますが全く結論が出ないまま地道に活動しています。

それでは、刈田峯神社ですが、遠刈田温泉の中心部にある公衆浴場の裏手にあります。通りから見えるのは、「蔵王大権現」の鳥居ですので気付きにくいですね。

近年新しくなった浴場

目立つ「蔵王大権現」の鳥居

この鳥居の横に源泉があり、近づくと熱気でモヤモヤです。

なんと70度ですからね。

鉄分が多いようですね。

奥に三角の鳥居が見えます。

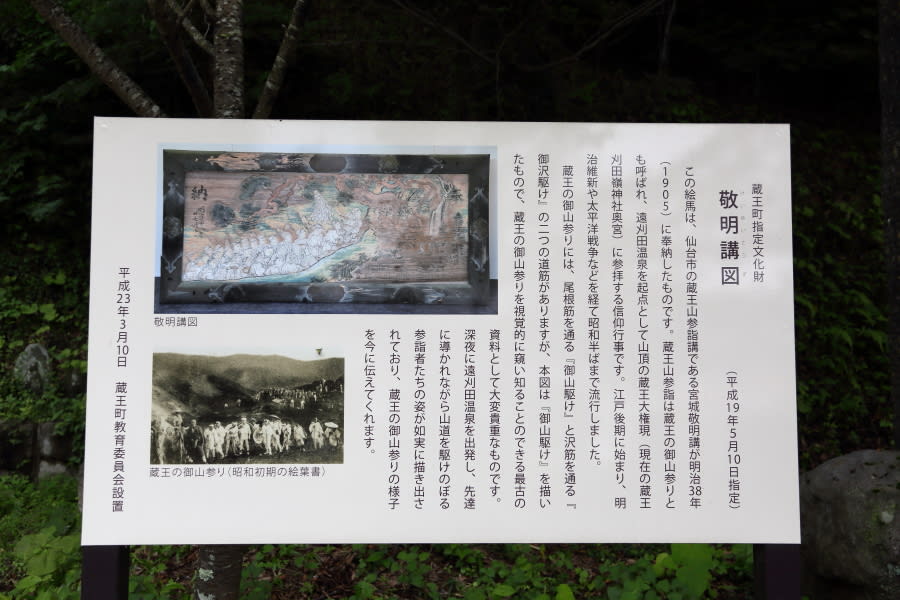

上記の説明版にもありますが、蔵王の御釜のところにあるのが奥宮でここは里宮になります。

境内には石仏が並べられています。

最初の狛犬が「出雲型」と言われる狛犬ですね。

なかなかの構えです。

小牛田の山神社が境内にありました。本家の神社は以前にUP済みです。

山神社/小牛田

さて問題の不思議な狛犬????・・・・なにこれ?

口が大きい! 歯がある! カエル? 魚? 何?

神主もいなかったので聞くことができませんでした。 エイリアン?

こちらは堂々とした狛犬 凛々しいですね。

なかなかのほりものですね

神殿の屋根には・・・・

主祭神 天之水分神

国之水分神

ウィキペディアから蔵王町の説を引用。神社庁の説もありますが、地元に残る説の方が信憑性があるのかなと?

蔵王町による当社の歴史である。

平安時代に修験道開祖の役小角の叔父にあたる願行が、吉野山の金峯山寺蔵王堂から当地の奥羽山脈の山頂に蔵王大権現を分祀し、青麻山東麓に僧坊を構えて修験道の修行を行った。そのため、修行の場となった当地の奥羽山脈は「蔵王山」と呼ばれるようになった。

僧坊には修験者が集まって拡大し、願行の死後には僧坊跡地に「願行寺」を建て、「願行寺四十八坊」と呼ばれる修験道の大寺院となった。平安時代末期(12世紀末)には奥州藤原氏の庇護も受けたが、奥州藤原氏が滅亡すると衰退が始まり、戦国時代には兵火による焼失も加わって戦国末期(16世紀後期)には3坊まで減少してしまった。

存続した3坊の1つに、住職がいない小寺院「嶽之坊」(だけのぼう)があった。同寺は遠刈田温泉に所在し、江戸時代になると「金峯山蔵王寺嶽之坊」(きんぷせんざおうじだけのぼう)と号する真言宗の寺院となる。さらに、山頂の「蔵王大権現社」、および、遠刈田温泉から蔵王大権現社への参詣路「蔵王参詣表口」の管理も行った。

江戸時代後期(18世紀末)になると、お蔭参りに代表されるような庶民の旅行が盛んになり、「蔵王大権現社」への参詣もにぎわった。すると同社と参詣路を管理する嶽之坊には住職が常在するようになった。また、山頂の「蔵王大権現社」へ冬季に積雪のために参詣出来ない不便を解消するため、冬季に麓の嶽之坊にある「蔵王大権現御旅宮」(おかりのみや)に季節遷座をするようになった。

明治維新で神仏分離が行われると、吉野では「蔵王権現」を神号とし、従前の僧侶が神官となった。これに従って当地でも明治2年(1869年)7月に「蔵王大権現」を「蔵王大神」へと改号。さらに同年9月、「蔵王大神」とは「天水分神および国水分神」の2柱であるとの解釈から、社号を「水分神社」(みくまりじんじゃ)に改称した。なお、この時期に修験道の「蔵王大権現」を管理していた真言宗の嶽之坊は、神道の神社となった当社と合一したと見られる。明治8年(1875年)に「水分神社」は「刈田嶺神社」へ改称した。

三角扁額の神社はホームページで専用のページを作ろうと考えています。

長年密かに研究していますが全く結論が出ないまま地道に活動しています。

それでは、刈田峯神社ですが、遠刈田温泉の中心部にある公衆浴場の裏手にあります。通りから見えるのは、「蔵王大権現」の鳥居ですので気付きにくいですね。

近年新しくなった浴場

目立つ「蔵王大権現」の鳥居

この鳥居の横に源泉があり、近づくと熱気でモヤモヤです。

なんと70度ですからね。

鉄分が多いようですね。

奥に三角の鳥居が見えます。

上記の説明版にもありますが、蔵王の御釜のところにあるのが奥宮でここは里宮になります。

境内には石仏が並べられています。

最初の狛犬が「出雲型」と言われる狛犬ですね。

なかなかの構えです。

小牛田の山神社が境内にありました。本家の神社は以前にUP済みです。

山神社/小牛田

さて問題の不思議な狛犬????・・・・なにこれ?

口が大きい! 歯がある! カエル? 魚? 何?

神主もいなかったので聞くことができませんでした。 エイリアン?

こちらは堂々とした狛犬 凛々しいですね。

なかなかのほりものですね

神殿の屋根には・・・・

主祭神 天之水分神

国之水分神

ウィキペディアから蔵王町の説を引用。神社庁の説もありますが、地元に残る説の方が信憑性があるのかなと?

蔵王町による当社の歴史である。

平安時代に修験道開祖の役小角の叔父にあたる願行が、吉野山の金峯山寺蔵王堂から当地の奥羽山脈の山頂に蔵王大権現を分祀し、青麻山東麓に僧坊を構えて修験道の修行を行った。そのため、修行の場となった当地の奥羽山脈は「蔵王山」と呼ばれるようになった。

僧坊には修験者が集まって拡大し、願行の死後には僧坊跡地に「願行寺」を建て、「願行寺四十八坊」と呼ばれる修験道の大寺院となった。平安時代末期(12世紀末)には奥州藤原氏の庇護も受けたが、奥州藤原氏が滅亡すると衰退が始まり、戦国時代には兵火による焼失も加わって戦国末期(16世紀後期)には3坊まで減少してしまった。

存続した3坊の1つに、住職がいない小寺院「嶽之坊」(だけのぼう)があった。同寺は遠刈田温泉に所在し、江戸時代になると「金峯山蔵王寺嶽之坊」(きんぷせんざおうじだけのぼう)と号する真言宗の寺院となる。さらに、山頂の「蔵王大権現社」、および、遠刈田温泉から蔵王大権現社への参詣路「蔵王参詣表口」の管理も行った。

江戸時代後期(18世紀末)になると、お蔭参りに代表されるような庶民の旅行が盛んになり、「蔵王大権現社」への参詣もにぎわった。すると同社と参詣路を管理する嶽之坊には住職が常在するようになった。また、山頂の「蔵王大権現社」へ冬季に積雪のために参詣出来ない不便を解消するため、冬季に麓の嶽之坊にある「蔵王大権現御旅宮」(おかりのみや)に季節遷座をするようになった。

明治維新で神仏分離が行われると、吉野では「蔵王権現」を神号とし、従前の僧侶が神官となった。これに従って当地でも明治2年(1869年)7月に「蔵王大権現」を「蔵王大神」へと改号。さらに同年9月、「蔵王大神」とは「天水分神および国水分神」の2柱であるとの解釈から、社号を「水分神社」(みくまりじんじゃ)に改称した。なお、この時期に修験道の「蔵王大権現」を管理していた真言宗の嶽之坊は、神道の神社となった当社と合一したと見られる。明治8年(1875年)に「水分神社」は「刈田嶺神社」へ改称した。

三角扁額の神社はホームページで専用のページを作ろうと考えています。

三角から山を意味するのではとしても竹駒神社で否定される。

もしかしたら宮城県の石の職人の変なこだわりで、三角扁額や吽阿の狛犬が登場した可能性もあります。

私の友人の神社も震災で狛犬を新調しましたが、仙台は吽阿の配置にする習慣があると言ってましたが、案外簡単な理由かもしれませんね。

蔵王は座ってお産する姿勢を意味するので、蔵王権現は女神の筈です。そして水分様も水神故に女神。

そう考えると河口と火口の女神である速秋津姫が考えられます。

火口は地獄への入り口。そしてあの世とこの世を行き来できる動物は冬眠する。そう考えるとその狛犬は蛙だと思います。

鼻節神社、竹駒神社、刈田峯神社に共通点を考えると幸神が現れます。

もしかしたら三角扁額は蝦夷の神社を意味しているのかも知れません。まだまだ考えが練られませんが。

宮城県かなり興味深いですね。アイヌとの繋がりも津波に関わる神との関わりとも密接なのが蔵王さん。

そうそう三角の場所には、目に良いという云われはないですか?私の周りではどうも山のいる目の神が気になる事が多くてこの神は男っぽいんです。蔵王さんが女性性が根本にあるのは確かなのですが男の目の神の気配はないのか?特に宮城県の場合を教えて頂けるとありがたいです。5718

まだ他の三角の記事の後にでも十分です。こちらでも調べてから地元の専門家のご意見聞く方がいいとも思いますので。

三角については流行説もあると思いますが、現在県内だけでの発見になっています。 普通は四角を考えるのが通常ですし敢えて三角にした理由は突き止めたいですね。

石工さんに聞くのが早いようなのですが、まだ行動に移していません。もう少し情報を集めようと思います。