またまた、長文ですが興味の無い方は、パスして写真をご覧下さい。

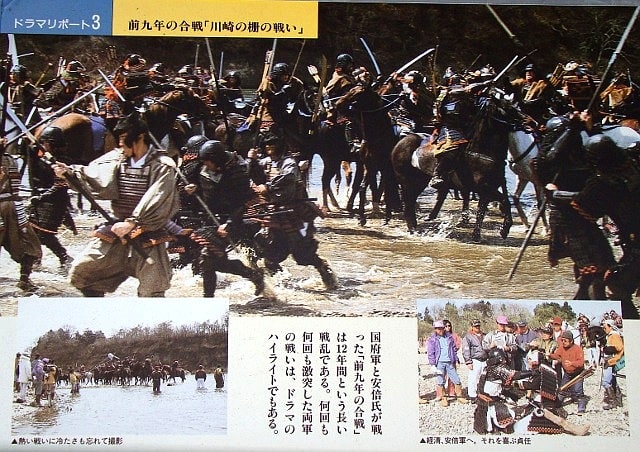

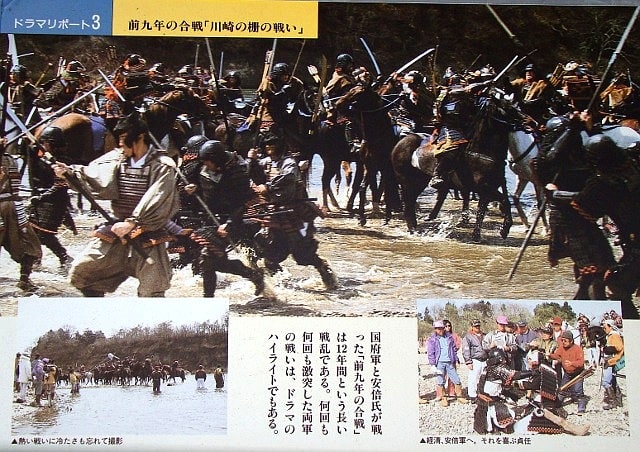

前九年合戦の発端とは

陸奥の有力な豪族である安倍頼良(のちに頼時と改める:これは源頼義が国司として赴任すると、名前の呼び名が一緒になることから安倍頼良が気を使って改めたと聞いたことがあります)は、自からを

俘囚(ふしゅう)【蝦夷(えみし)】の長と称し、奥六郡に柵を築き、半独立的な勢力を形成していながら、その傍ら国府(国司や多賀城の官人)との良好な関係維持にも務めていました。

しかし、歴代の国司達(藤原登任や源頼義)は、在任期間中に東北地方に自らの勢力を扶植することを画策していたのです。

簡単に言えば、在任期間中に、手柄を立て都に帰りたかったのでしょう。

それと、豊富な財産…金や馬・漆や北方交易で手に入れた珍しい物なども目的の一つではなかったでしょうか。

永承6年(1051)に安倍頼時と藤原登任(国司)が衝突するが安倍氏の圧勝に終わる。

続いて、陸奥守に赴任した源頼義も「阿久利川事件」の嫌疑を安倍貞任に向けたことから、安倍氏との戦いは大規模に拡大していきます。

安倍氏と源氏の戦いは当初より安倍氏優勢で展開し、頼義軍は大敗し長男の義家と共に戦線を離脱します。

窮地に立った源頼義は出羽の清原氏に救援を求めます。

つまり、豪族を倒すには豪族ですね。

土地勘の無い国府軍はやはり、地元の豪族には適わなかったのでしょう。

出羽山北の清原氏1万余軍の参戦によって、「前九年の役」厨川(くりやがわ)の戦いを最後に終結し、安倍氏は滅亡します。

実は、この時点で源頼義の兵力は皆無に等しかったのです。

つまり、事実上戦いを終結させたのは、清原氏になります。

この清原氏は、この後色々と出てきますので、覚えておいて下さい。

「阿久利川事件」とは?

天喜4年(1056)源頼義は任期満了で陸奥守を辞める直前、安倍頼時を挑発して挙兵を誘発します。つまり戦いを仕掛けたのです。

これは、源頼義の部下が阿久利川畔の野営において何者かに夜襲を受け人馬が殺傷された事件ですが、犯人は安倍頼時の長男貞任(さだとう)だろうとけしかけるのです。

これは、陰謀ではないかと言われています。

阿久利川の場所ですが、現在の宮城県栗原市築館と志波姫の境の一迫川畔の「阿久戸」が有力な説とされています。 阿久利の「利」は「利根川」の「と」と読むのでは?

前九年合戦は1051年~1062年で決着まで12年を要していることから、「奥州十二年合戦」と標記される資料もあります。

現氏と安倍氏の戦いは、ほとんどが後半6年間のことです。

しかも、源氏は衣川の関を越え奥禄郡に突入することはできなかったのです。

さて、初代清衡の父、経清ですが、妻は安倍頼時の娘を娶っています。

つまり、頼時は義理の父です。

同じく陸奥国府に仕える平永衡も頼時の娘と結婚しています。

しかし、この平永衡は敵軍に通じていると陥れられ、殺害されました。

経清も累が自分に及ぶと考え私兵800余人を率いて頼義軍を離脱し、安倍陣営に帰属したのです。

この影響は頼義軍にとって影響は大きかったようです。

安宅の関

源義経が武蔵坊弁慶らとともに、奥州藤原氏の本拠地平泉を目指して通りかかり、弁慶が偽りの勧進帳を読み、義経だと見破りはしたものの関守・富樫泰家の同情で通過出来たという歌舞伎の「勧進帳」でも有名ですね。

金色堂

本物はこちらです。

ここには、清衡・基衡・秀衡の三体のミイラと泰衡の頭部が納められています。

平泉・中尊寺・金色堂の記事です。

後三年の役はこちらつづく

前九年合戦の発端とは

陸奥の有力な豪族である安倍頼良(のちに頼時と改める:これは源頼義が国司として赴任すると、名前の呼び名が一緒になることから安倍頼良が気を使って改めたと聞いたことがあります)は、自からを

俘囚(ふしゅう)【蝦夷(えみし)】の長と称し、奥六郡に柵を築き、半独立的な勢力を形成していながら、その傍ら国府(国司や多賀城の官人)との良好な関係維持にも務めていました。

しかし、歴代の国司達(藤原登任や源頼義)は、在任期間中に東北地方に自らの勢力を扶植することを画策していたのです。

簡単に言えば、在任期間中に、手柄を立て都に帰りたかったのでしょう。

それと、豊富な財産…金や馬・漆や北方交易で手に入れた珍しい物なども目的の一つではなかったでしょうか。

永承6年(1051)に安倍頼時と藤原登任(国司)が衝突するが安倍氏の圧勝に終わる。

続いて、陸奥守に赴任した源頼義も「阿久利川事件」の嫌疑を安倍貞任に向けたことから、安倍氏との戦いは大規模に拡大していきます。

安倍氏と源氏の戦いは当初より安倍氏優勢で展開し、頼義軍は大敗し長男の義家と共に戦線を離脱します。

窮地に立った源頼義は出羽の清原氏に救援を求めます。

つまり、豪族を倒すには豪族ですね。

土地勘の無い国府軍はやはり、地元の豪族には適わなかったのでしょう。

出羽山北の清原氏1万余軍の参戦によって、「前九年の役」厨川(くりやがわ)の戦いを最後に終結し、安倍氏は滅亡します。

実は、この時点で源頼義の兵力は皆無に等しかったのです。

つまり、事実上戦いを終結させたのは、清原氏になります。

この清原氏は、この後色々と出てきますので、覚えておいて下さい。

「阿久利川事件」とは?

天喜4年(1056)源頼義は任期満了で陸奥守を辞める直前、安倍頼時を挑発して挙兵を誘発します。つまり戦いを仕掛けたのです。

これは、源頼義の部下が阿久利川畔の野営において何者かに夜襲を受け人馬が殺傷された事件ですが、犯人は安倍頼時の長男貞任(さだとう)だろうとけしかけるのです。

これは、陰謀ではないかと言われています。

阿久利川の場所ですが、現在の宮城県栗原市築館と志波姫の境の一迫川畔の「阿久戸」が有力な説とされています。 阿久利の「利」は「利根川」の「と」と読むのでは?

前九年合戦は1051年~1062年で決着まで12年を要していることから、「奥州十二年合戦」と標記される資料もあります。

現氏と安倍氏の戦いは、ほとんどが後半6年間のことです。

しかも、源氏は衣川の関を越え奥禄郡に突入することはできなかったのです。

さて、初代清衡の父、経清ですが、妻は安倍頼時の娘を娶っています。

つまり、頼時は義理の父です。

同じく陸奥国府に仕える平永衡も頼時の娘と結婚しています。

しかし、この平永衡は敵軍に通じていると陥れられ、殺害されました。

経清も累が自分に及ぶと考え私兵800余人を率いて頼義軍を離脱し、安倍陣営に帰属したのです。

この影響は頼義軍にとって影響は大きかったようです。

安宅の関

源義経が武蔵坊弁慶らとともに、奥州藤原氏の本拠地平泉を目指して通りかかり、弁慶が偽りの勧進帳を読み、義経だと見破りはしたものの関守・富樫泰家の同情で通過出来たという歌舞伎の「勧進帳」でも有名ですね。

金色堂

本物はこちらです。

ここには、清衡・基衡・秀衡の三体のミイラと泰衡の頭部が納められています。

平泉・中尊寺・金色堂の記事です。

後三年の役はこちらつづく

前九年の役、九年どころか十二年だったんですね。

まぁ、かなり簡素化された金色堂ですが、何かの背景に使われたのかも知れませんね。

この記事はズーット書きたかったのですが、短く書くのが大変です。

東北のこの歴史は、大河ドラマになったものの知らない人が沢山居ますからね。

この後、後三年の役で初代清衡の話しになります。

それは、最後の方に書こうかと。。。。

立派です。ここで起こった歴史の全てが

詰まってる感じがします。

12年間も戦いは続いたのですね~。

戦いに参戦してなくて良かった私・・・。

今、とーちゃんに付き合わされて

この頃は藤原の郷はまだできてないですね

金色堂 いっぺん鞘のないのを観てみたいものです。

明日更新の予定でしたが

1日遅れて更新します。

すみません・・・

今お仕事中かな?

頑張ってくださいね

光り輝く御堂だったんです~ね (^_-)~☆

まぁ、模型みたいな金色堂ですね。

戦いは、この後また勃発します。

太平記・・・古いですね。

大河ドラマはすべて中途半端です。

若い時は殆ど、家に居なくて、夜は宴会・・

もしくは、海外ですからね~

衛星放送が唯一の楽しみでしたが、やってた番組は囲碁だったりとか・・・これについていつか記事にします。

ところが、これ前九年だけのようで、後三年はまた別に4年かかってます。

たぶん、どちらも始まりがハッキリしていなからなのかも??

ただのゴロ合わせだったりして?