故郷を離れて早40年。私は、故郷に何かの恩返しをしたい。

絵のタイトルは、このままここで。

悩みを伝え、不満を訴える同僚がいました。

この絵を贈りました。

今日のタイトルは、「応援」です。

応援とは、

助け救うこと。加勢。

(競技などで)声援を送って、味方を元気づけること。

眼鏡の助けを借りながら書いています。

甲子園は、いよいよ準決勝です。

ブラスバンドの女子部員がかぶる帽子の庇の裏に、メッセージが書いてある。

憧れの選手一人一人のメッセージである。

応援される側が、応援する側を励ます。

アメリカで行われるゴルフでは、優勝者の奥様がグリーンの脇で待たれている。

勝ったものが、熱い抱擁を交わすシーンを見ることがあります。

どれも美しい。

スポーツは成功と失敗の繰り返しです。

少年野球の監督の罵声を聞いたことがある。

多くの監督は、褒めることをしない。

子供のためにならないからである。

親は、貢物をしてまでも我が子が可愛い。

まずは試合に出してもらいたい。

監督の胸三寸です。

応援とは、目に見えることとは限らない。

競技をする者には、失敗がつきものです。

叱咤するばかりじゃなく、悩みを聞いてあげる。

良かったことを教えてあげる。

練習するうちに、出来ないと思っていたことが出来るようになっている。

苦しいけど、楽しいと思えるようになる。

もう一度挑戦しようかと思わせる。

これも応援です。

応援する気持ちでカフェを開きました。

昨日は、知人の家のお仏壇に供えるパンを作るお手伝いをしました。

それも二軒。

一軒は、一緒に作りました。

もう一軒は、出来上がるのを待ってくださいました。

美味しいものを届けたい。

買ったものではなく、手作りの美味しいを届けたい。

そんな人の応援もありです。

少し背中を押してあげるだけで、歩けるようになる。

私達の役割の一つです。

妻の話を聞く。

テレビを消して聴く。

奥さんに興味が湧くようになるでしょう。

そしてうまくいく。

年寄りの 喧嘩は今日も よう聞こえ

2018年8月20日

今日はこの絵です。

慶良間のかさごドン。

みごとな色合いが気に入りました。

色々なことがあります。

美しいと思えることも嬉しいことです。

今日のタイトルは、「日常を取り戻す」です。

色々なことがありました。

心の平静を取り戻すのに時間がかかりました。

故郷広島では、会える限りの人達に会ってきました。

ICUに入られてる恩師には会うことが出来ませんでした。

故郷でも小さな川が氾濫して床上浸水などの被害がありました。

呉周りの生活道路の復活(国道、高速道路、JR、県道、町道が寸断)は時間がかかることでしょう。

高校の同級生が、市会議員になっていました。

自身にも不幸がありながら、市民の役にたとうと頑張っていました。

久しぶりに会ったのですが、熱く語り合いました。

近くにいれば力になれるでしょう。

義兄が亡くなった後、空き家の整理をします。

納骨をし、彼が墓守だった先祖代々の墓もつないでいくよう努力しなければなりません。

法律的には、私には権限(相続権がない)がありません。

相続権のある息子の理解を得て、実行していきます。

泣き虫だった息子が成長してくれました。

きっと力になってくれるでしょう。

人口が減少する我が国にとって、避けられない事柄です。

田舎に住むことは、良いことばかりではありません。

人口が少ない田舎では、一人当たりの負担(税金、役割)が都会より大きいと言えます。

交際費も都会よりかかります。

たくさんできたからと、色んな作物をいただきます。

私達の年代は、それがタダではないと知っています。

お返しを考えます。これが、負担となります。

上手にやらなければなりません。

草を刈らなければなりません。

カフェは、以前より断然忙しくなっています。

妻は、昨日注文(パン30個)が入ったパンを早朝から作っています。

私達も健康管理をしながら、出来ることを休まず続けることになります。

一杯溜まった写真素材を製品(似顔絵)にしなければなりません。

皆さんいつできるのかなと期待されています。

移住してきて、気がかりな都会との往復を重ねています。

縁をつなぎ、新たな縁を大切にしています。

大変だとは思いません。

残された者の勤めです。

ここに来て、皆さんがそれを一生懸命やっているのを知ることができました。

私にもやれることがあると気づきました。

昨日とは違うと、今を一生懸命生きざるを得ない。

都会にいて、我が家で暮らしていたら気づかなかったであろうと寒気を覚えます。

金も欲しい。

楽もしたい。

女にももてたい。

幾つになっても同じです。

やることが 有るも無しでも 生かされて

2018年8月19日

絵のタイトルは、「一日の終わりを祝う」です。

よく頑張ったと送ってあげたい。

今日のタイトルは、「哀しきこと」です。

かなしいとは、自分の力ではとても及ばないと感じる切なさをいう語。

悲哀にも愛憐にも感情の切ないことをいう。

<悲・哀>泣きたくなるほどつらい。心がいたんでたえられない。いたましい。

<哀・愛>一、身にしみていとしい。かわいくてたまらない。

二、興味深くて強く心をひかれる。心にしみておもしろい。

(主として連用形を福祉的に使って)

一、見事だ。あっぱれだ。

二、残念だ。しゃくだ。

貧苦である。貧しく、同情される。

どうしようもなくおそろしい。

(広辞苑より)

家族でも、縁者でもどうしようもないことがある。

助けたいけど、それどころではない。

亡き妻に頼まれてサポートしてきた義兄が亡くなられた。

寂しい野辺送りだった。

音信不通だった家族たちが見送った。

義兄の最後の仕事は、会うことのない縁者を会わせることだった。

何かをしてあげたかった。

きっとそうだと信じたい。

これから亡き義兄の身辺整理をしていかなければなりません。

孤軍奮闘ではありません。

息子が、娘が、妻が手伝ってくれます。

和尚が、縁者でない方々が助けてくれます。

かなしいとは、自分の力ではとても及ばないと感じる切なさをいう語。(広辞苑より)

興味深くて強く心をひかれる。心にしみておもしろい。(広辞苑より)

いつもの私であれば、心の整理ができて、興味を示しおもしろいと思うはずである。

どうしようもなくおそろしい。(広辞苑より)

今は、心の整理がつかなくて、どうしようもなく哀しいのである。

自らを振り返り、誰かにこんな想いをさせたんじゃないかとおそろしくなる。

日常生活にもどり、徐々に回復するであろう。

哀しいと思ったことも忘れるであろう。

それでよいのです。

それだけのことです。

あの人は 煙となって しみてきた

2018年8月18日

何度も使いまわしをしている、京都永観堂の地蔵です。

いつも、ウフフとオホホです。

勇気をもらいます。

今日のタイトルは、「何かを創る」です。

地域おこし協力隊としてこの地に来ました。

何をしたいと言うより、なにができるかを追い求めてきました。

自分が出来る限りの背一杯です。

空き家に住むことで、空き家の問題を知ることができた。

かつて賑わった通りの価値を高めるために、多くの空き家の草刈りをし、剪定を続けている。

地域を知りたいと、イベントを手伝った。

この地域の良さを見つけるために、人に会った。

会った感動を似顔絵にした。

縁側のような集まる場が必要だとカフェを開店した。

薄利多売で頑張っている。

似顔絵も少ない投資(葉書10円)で、自分が頑張ることで実現してきた。

カフェも自己投資できるぎりぎりの線で開店した。

薄利多売の内容とは、都会の大資本(チェーン店)のように1コインでコーヒーを飲みパンが食べられる、

サラリーマンが出せる居酒屋並みの料金で、お任せ料理を出し続けている。

共に自らリスクをとらないと前に進まないと実感したからである。

何かが足りない。

大変な毎日だが、苦労に不満はない。

「何かを創る」ことは、継続であることだと承知している。

正直なところ、疲労困憊である。

日々追われているのである。

自分で決めているレベルのサービスが出来てるか不安である。

追い求めてきた「なにができるか」を、そろそろ卒業するときが来たかもしれません。

「何をしたい」にシフトしないと、気持ちの維持が続かなくなっています。

周りに喜びを分かつことはするけども、巻き込むことだけはしないと決めてきました。

一人の頑張りにも限界があるようです。

汗かかぬ人の話は鵜呑みにはしない。

個人の見解としては良いでしょう。

汗をかきたくてもかけない人がいるんじゃないかと思うようになりました。

そんな人の手助けをしたい。

こうすれば、気持ちが良い汗をかけますよ。

少しだけきついですけどね。

もう少し話を進めると、農業をしてみたいと言う人がいたとする。

何処でそんなことが実現するのか知らないでいる。

また、農業をするための技術と機械を持たない。

一方、先祖代々受け継いだ畑を草を生やさずに、守っていきたいと頑張る人がいる。

80歳を越えて、知識と技術だけはあるが身体が動かないのである。

また、土地を持っている人は、要するに昔は金持ちでありその証拠に土地を持っているのである。

しかし金を得る本業は別にあるのである。

この人たちも土地を持て余しているのである。

その方達は、土地をさえ持て余し農業法人に耕作を依頼する。

引き受ける側は、大規模耕作に適した田んぼは引き受けるが、畑は引き受けないという。

要は、繋がりの問題である。

何が出来るかと、地域を知り自分でやっている。

身体がきしむほどやっている。

やってみなければ分からないからである。

誰からも感謝されないように見えるが、地域の方達には仲間と思っていただいてる。

私達の仕事は、それぞれの想いを共有する手助けをすることではないかと考える。

地産地消は、多くの可能性がある。

例えば、捨てているB級品(果樹、野菜)のことである。

加工工場で、産業廃棄物として金をかけて捨てている残渣のことである。

有り余るものをエネルギー(発酵熱とバイオエネルギー)と有機肥料にして還元することができないか。

葱のB級品を菜種油と組み合わせて、高級食材である「葱油」に変えることだって可能である。

こんなことを提案し、実現するのが私達の仕事ではないだろうか。

地産地消である。

地震に強い地盤で、都会から近い地の利を生かしてサーバー基地にすることだってできる。

エネルギーを都会に送らずに地産地消すれば良いのである。

都会に送るうちに50%も捨てることになるからである。

製品だけを送れば、輸送コストだって少なくて済む。

人材だって、大都市集中させる必要がない。

地域で起業できる人材を育てれば良い。

そのチャンスを作るのが私達の仕事ではないだろうか。

今は、果樹のB級品を加工してジャムやパイにしている。

ジャムは無料でお客さんに配り、パイは安い値段で売っている。

美味しかったとジャムをもっと欲しいと思う人がいる。

無料だから欲しいとはなかなか言えないでいる。

高くない金額だったら、作る端から売れるであろう。

「何かを創る」には、時間がかかる。

一人でやり切ることはできない。

仲間が必要である。

仲間になりたい人がいる。

一年間、カフェを訪れる力もあり知恵もある方たちと話してきた。

何処にも属さないフリーの方達である。

どの方も、どこかの能力に優れたものがあった。

この方達も一人で頑張っている。

少しずつ想いを教えてくれるのである。

想いを受け取る場がなかったと言っても良い。

どうして、こうなっちゃったんだろう。

それを考えるのが、私達の仕事ではないだろうか。

私は、物づくりの「インとアウト」を永年やってきた。

インとはニーズ(目的、採算性)であり、アウトは成果(製品と利益)のことである。

その知識を使える時が来たのではないか。

つまりは、「したいこと」である。

プロジェクトをするうえで、いつもその道の人から、「お前たちに何が分かる」と言われ続けてきた。

「何が分かる」をチーム力とエンジニアリング手法で短期のうちに分析し、解決案を提示してくることができた。

今は、一人でやっている。何かを知ろうと一生懸命である。

チームも作らなければならない。

分析と解決案を提案し、採算性を示さなければならない。

それができるのに黙っている訳にはいかない。

言葉で無理なら、文章にするまでである。

お金がなければ、小説(ソフト)にしてパッションとノウハウを伝播するまでである。

それができるのである。

やらない手はないだろうと思う。

「何かを創る」でした。

暗いうち 夢を育み 夜が明ける

2018年8月9日

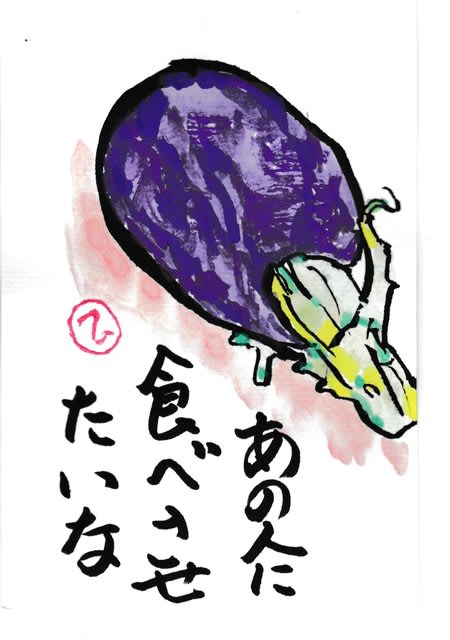

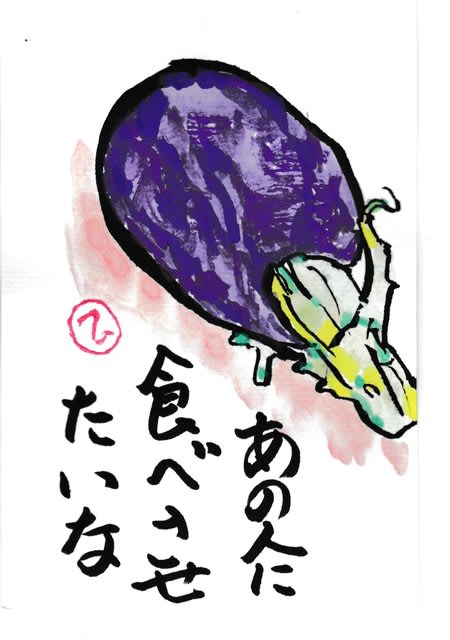

あの人に食べさせたいな。

近所の人にいただいた長茄子を、天ぷらでいただきました。

余りにも美味しくて、気付いたら一人で食べていました。

妻にちくりと言われました。

ごめんね。

今日のタイトルは、「今を生きる(Part3)」です。

2018年3月21日投稿記事「あの頃はよかった」に触発されて書き始めました。

過去を美化したい。

そんな気持ちを振り払いながら、皆さん生きておられます。

今を生きるしかないんです。

(投稿記事より抜粋)

疲れてくると、また上手くことが運ばない時など、過去の栄光にすがりたくなります。

同様に、過去の成功体験に浸りたくなります。

弱っているからです。

今の困難を打破する気力がないからです。

無理をして、広島までたどり着きました。

18時間、1100Kmを車で走行しました。

多くの気になる人に会おうとしました。

恩師は、ICUに入っておられ、面会は敵いませんでした。

帰路の途中、義兄の容体が悪化したと病院から連絡がありました。

急遽、関東方面に舵を切りました。

子供とも待ち合わせており大急ぎでした。

義兄は、なんとか頑張りました。

面会拒否だった子供達と妻を会わせることができました。

義兄に感謝です。

その足で、我が家にたどり着いたのは、翌日ちかくになっていました。

その日の走行距離は、860Kmでした。

帰ったら草の海でした。

疲れをとるための一日の休みを挟んで、あとは草刈りの毎日でした。

良かった。山形には悪いけど久しぶりの雨になりました。

今を一生懸命生きるしかありません。

妻が話しかけ、思考が中断しようと書き続けます。

息をするために、生きているようなものです。

病気になったら休めばよいと高をくくっています。

「今を生きる」

そうするしかないのです。

他に選択肢はないような、思考回路を閉じるように目の前の「しなきゃ」を追っかけています。

やっと一息つき、背中の張りを感じながら横になります。

そのままかもしれないけど、しばらくは生かしてくれるでしょう。

不思議と、再度起きだした時は四肢に力がみなぎっています。

やったぜてなもんです。

「今を生きる」

また、一人の好人物に会えました。

桃づくり農家の方達と(夫婦)と話し込みました。

これだから、生きることをやめられない。

今を追っかけているから会えるのです。

過去に執着していたならば、きっと会えてはいないでしょう。

目の前の難題を一つずつ片付けることは、大変なんです。

大変だからこそ楽しい。

この瞬間、もう次の気がかりです。

やめて欲しい。しばしの休息をください。

はいあげましょう。

妻の胸に顔をうずめて休んでください。

マドンナたちのララバイです。

泉前 金のコップに お前もか

2018年8月7日