今シーズン初めて自宅屋上の除雪をしました。

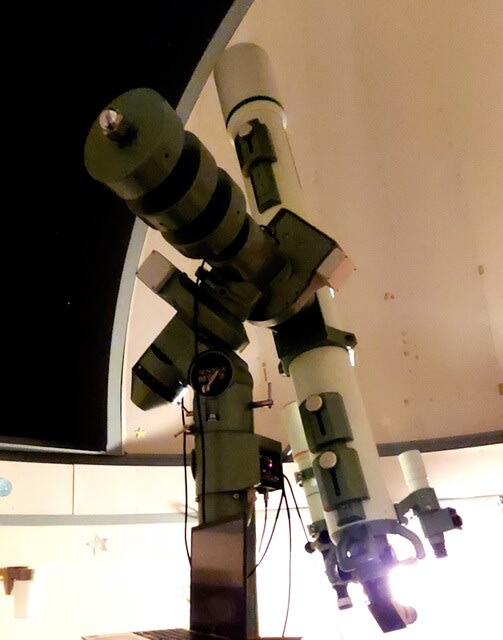

2024年12月14日(土)の午前中は懸案事項だった口径25cmドームキルハム式望遠鏡の加工をし、昼食後に屋上の除雪を開始。

ここ数日、日中の晴れがなかったためスライディングルーフに積もった雪が自然落下していません。北西からの風雪で吹きだまりができていました。

札幌管区気象台のデータによると、12月14日時点の札幌の積雪は11cm。私が住む東区はやや積雪が多く15cmほど。

30分ほどで除雪が終わりました。

札幌では冬型の気圧配置が続くと曇天か降雪が続きますが、いつでも星が見られるようにしています。

ところで、札幌管区気象台の発表によると、12月18日までの札幌市の積雪量は18cm、岩見沢市の積雪量は例年の3倍の118cmにもなっているそうです。

2024年12月14日(土)の午前中は懸案事項だった口径25cmドームキルハム式望遠鏡の加工をし、昼食後に屋上の除雪を開始。

ここ数日、日中の晴れがなかったためスライディングルーフに積もった雪が自然落下していません。北西からの風雪で吹きだまりができていました。

札幌管区気象台のデータによると、12月14日時点の札幌の積雪は11cm。私が住む東区はやや積雪が多く15cmほど。

30分ほどで除雪が終わりました。

札幌では冬型の気圧配置が続くと曇天か降雪が続きますが、いつでも星が見られるようにしています。

ところで、札幌管区気象台の発表によると、12月18日までの札幌市の積雪量は18cm、岩見沢市の積雪量は例年の3倍の118cmにもなっているそうです。