私が初めて写した天体写真は、青森市内の自宅前で1967年(昭和42年)3月に撮影した星の写真です。

左側の輝星は木星。ふたご座のポルックスとカストルが木星の右側に写っています。フィルム現像と印画紙への焼き付けはDPE店にしてもらいました。

当時の詳細な撮影データが残っていません。そこで、木星の位置などから撮影年月日を特定してみました。

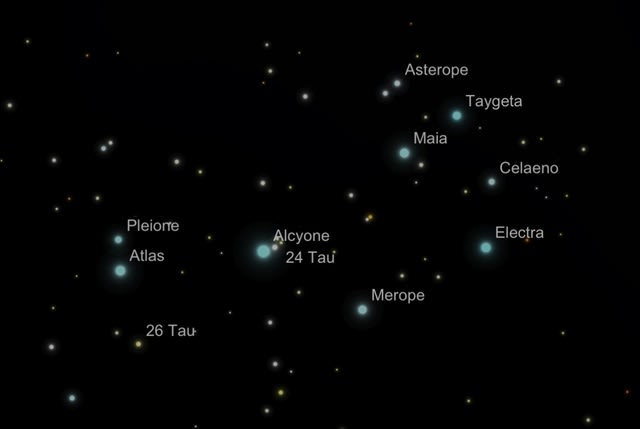

これは、SkySafari というアプリのスクリーンショットです。

木星の位置関係から大雑把に1967年3月8日から14日ごろまでの撮影ということが判明しました。

写真をルーペで拡大し調べてみると、木星の近傍に衛星カリストが偶然写っていてその近くに写っている8等星との位置関係から撮影日が特定できそうです。

オモチャのような貧弱な三脚を使ったので見事にブレて写っています。(汗)

SkySafari で数日間のシミュレーションをしたところ、撮影日は1967年3月10日(金)と特定できました。

上記の方法では撮影時刻まで特定できませんが、使用した簡易三脚は水平と垂直にしか動かせなかったことから、撮影アングルから推察するとカメラを南西方向に向け20時前後に撮影したものと思われます。

撮影に使ったカメラは、父が使っていた1951年製のマミヤ6というブローニー版の蛇腹カメラです。

テッサーレンズ焦点距離75mm、絞りはF3.5開放、露出は多分10秒ほど。フジフィルムのネオパンSSS(スリーエス〕を使いました。

札幌市に転居した1967年5月以降は、DPE(フィルム現像や印画紙への焼き付け処理)を自力で行うようになり、フィルムの増感現像やコントラストを強めた印画紙への焼き付けや覆い焼きも可能になりました。

左側の輝星は木星。ふたご座のポルックスとカストルが木星の右側に写っています。フィルム現像と印画紙への焼き付けはDPE店にしてもらいました。

当時の詳細な撮影データが残っていません。そこで、木星の位置などから撮影年月日を特定してみました。

これは、SkySafari というアプリのスクリーンショットです。

木星の位置関係から大雑把に1967年3月8日から14日ごろまでの撮影ということが判明しました。

写真をルーペで拡大し調べてみると、木星の近傍に衛星カリストが偶然写っていてその近くに写っている8等星との位置関係から撮影日が特定できそうです。

オモチャのような貧弱な三脚を使ったので見事にブレて写っています。(汗)

SkySafari で数日間のシミュレーションをしたところ、撮影日は1967年3月10日(金)と特定できました。

上記の方法では撮影時刻まで特定できませんが、使用した簡易三脚は水平と垂直にしか動かせなかったことから、撮影アングルから推察するとカメラを南西方向に向け20時前後に撮影したものと思われます。

撮影に使ったカメラは、父が使っていた1951年製のマミヤ6というブローニー版の蛇腹カメラです。

テッサーレンズ焦点距離75mm、絞りはF3.5開放、露出は多分10秒ほど。フジフィルムのネオパンSSS(スリーエス〕を使いました。

札幌市に転居した1967年5月以降は、DPE(フィルム現像や印画紙への焼き付け処理)を自力で行うようになり、フィルムの増感現像やコントラストを強めた印画紙への焼き付けや覆い焼きも可能になりました。