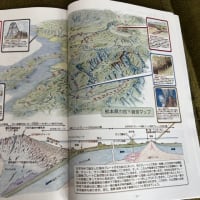

火山活動は、私たちに温泉という恵みを与えてくれますが、実は、この温泉、やっかいなことを起こしてくれるのです。温泉は、地表に降った雨水がマグマに熱せられたものですが、このときに火山ガスと混合して、場合によっては強酸性の溶液になります。このような高温強酸性の液体は、岩石を著しく劣化・変質させて、周辺に粘土化帯を作ります。こうして出来た粘土化帯は地すべりや斜面崩壊の大きな原因となります。場合によっては、山ごと崩壊するようなこともあります。現在活発な火山活動が無くても、このような粘土化帯が発達している所が、日本には多く存在しています。

一般に火山活動は数万年~数十万年間続くと言われていますが、活動が活発な時期とそうでない時期があります。また、噴出物は、そのときの温度や噴出様式の違いによって、緻密で硬質な岩盤であったり、未固結の砂状であったりと変化に富みます。

このことが、建設現場で問題となったり、土砂災害の原因になったりします。

この写真は、金峰山地域の採石鉱山の切羽写真ですが、この切羽面に少なくとも6つの堆積サイクルが読み取れます。しかも、硬さや亀裂の状態は、どれも違っていそうです。このように、一口に火山岩といってもいろいろな顔つきがあるのです。

この上の写真は凝灰角礫岩が風化しているところなんですが、角礫として見える硬い所と、粘土化した軟らかくなった茶色部分が混在しています。左下の写真は、掘削中に突然硬質な岩塊が出現したために、ブレーカーで小割りしているところです。右下の写真は、基礎掘削中に突然陥没が発生し、地中に10m×5m×4mの空洞が発見されたときの写真です。

熊本では良く目にする溶結凝灰岩について、お話しておきたいと思います。

この溶結凝灰岩というのは、先ほど説明した高温粉体流の火砕流堆積物が固まったものです。火砕流は、軽石や火山灰などの高温のガラス質の破片の粉体流ですが、堆積したときの内部の温度が十分に高い(700°以上)とガラス質は互いに融合して自重によって圧密され緻密な岩石になります。こうした現象を「溶結」とよび、できた岩石を溶結凝灰岩と言います。また、溶結凝灰岩は、冷却時に縦亀裂(柱状節理)が発達する特徴があります。ただし、堆積したときの温度の違いによって、溶結度が変化し、結果として砂状から軟岩から硬岩という具合に岩相が変化します。そういう場合に我々は硬いモノを強溶結凝灰岩、中間くらいのものを中溶結凝灰岩、かなり軟らかいものを弱溶結凝灰岩と呼んだりします。真ん中に示してあるのはボーリングコアの写真ですが、上の強溶結は緻密で、下にいくとぼやけくるようなかんじがわかると思います。

このようにひとつの堆積物なんですが、硬さが違ったり、亀裂の状態が違ったりするために、崩壊や落石の様式がまちまちになるという特徴があり、これが土木工事や設計上、厄介だったりするわけです。

火砕流堆積物と基盤の境界はどうなっているのでしようか。

あまりいい実例がないのですが、このように風化した花崗岩の上に乗っているようなことがあったり、こちらは、砂岩の上に乗っているようすです。接触部分が粘土化していて、こちらからは湧水もあり、法面崩壊の原因になることがあります。

残念ながら、私は、この火砕流に埋もれてしまった「動物」というものを見たことがありません。まぁ、それは非常に高温であったために、ガス化してしまうから仕方のないことなのかもしれませんが・・・。焼けこげて炭になった巨木は見たことがあります。

さて、ここまで、キーワード①から④までを紹介してきましたが、いよいよ最後のキーワード「大泣き虫」です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます