今日は穏やかな秋日和。昨日の夕方に帰って来ましたが…やっぱり疲れて、一日ボーッとしていました。溜まったものがたくさんあるのに…。ブログも三日間空けてしまうと、リズムが狂ってなかなか書こうという気が起こりません。基本的にワタクシぐうたらなんです。だから…ゴメンナサイ!

さて、奈良の三日間は大学時代のワンゲルOB会の恒例行事。だから、目的は山登り…ところが、今年は関西支部の担当で〝飛鳥を歩こう〟という企画だったんです。私にはもってこいの場所ですが、メインは登山なんですよ。でも、みんな高齢者になって、やれ膝が、やれ腰がと…挙げ句の果てには〇〇癌で手術をしたとか…確実に衰えが年々進んでいます。だからコースにも上級A・中級B・初級Cの三つが設けられていて、当然私はCコースで~す。

しかし、ここ飛鳥周辺には高い山はありませんので、Aコースは二上山、Bコースが天香具山と畝傍山、Cコースは山じゃなくて甘樫丘へ。後はあちらこちらの史跡巡りでした。宿泊は二日とも飛鳥研修宿泊所「祝戸荘」。

Cコースが一番楽なんですが、それでも今回24,000歩以上歩いているんですから、足の痛いこと、痛いこと!湿布を貼って寝ても膝が疼いて、疲れているというのになかなか寝つかれず…。というわけで、昨夜もまだ膝が痛くて何もする気がしませんでした。

それはさておき、先日の防府三田尻吟行会のことが途中でしたので、それから仕上げましょうか。飛鳥はまた次にでも。

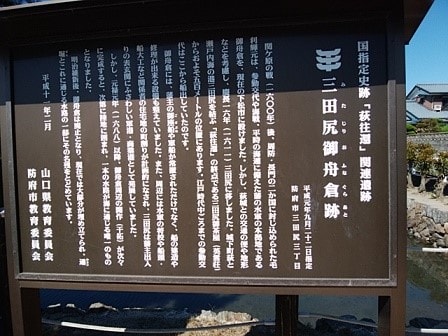

萩往還とは、萩藩が参勤交代で利用した長門の萩と周防の三田尻を結ぶ全長約53㎞の街道です。その終点がこの三田尻の御茶屋「英雲荘」で、この後は御舟倉に常置されていた御座船に乗って大阪へ向かったということですが、この御舟倉跡には堀割の一部が残っているだけでした。

毛利氏の家紋は、定紋(表紋)の一文字三星紋と替紋(裏紋)の長門沢瀉(おもだか)紋の二つが主に使われています。定紋は、毛利氏の遠祖にあたる平城天皇の皇子、阿保親王が皇親に与えられる最も高い品位(ほんい)である一品(いっぽん)を与えられたことを図案化し、オリオン座の中央に輝く「三武・将軍星」と呼ばれる「三つ星」を組み合わせて考え出されたものといわれています。屋根瓦など外部の目につくところは定紋ですが、家の内部などでは替紋の沢瀉(おもだか)がいろいろなデザインで用いられていました。襖(ふすま)や釘隠し、シャンデリアなどの沢瀉紋をよく見て下さいね。それから欄間にも…。奥方の部屋の引手金具は七宝焼などと、いろいろと贅を尽したものになっていました。庭には水琴窟、飛石には石臼を利用したりと…

この沢瀉紋は、毛利元就が出陣の時、勝ち草といわれる沢瀉に勝ち虫の蜻蛉がとまったのを見て勝利を確信し、見事勝利を収めたということからの紋だそうです。

昼食が防府天満宮の参道入口でしたので、句会が終ってから近くにある「山頭火ふるさと館」へ行って、展示を見た後「山頭火の小径」を歩きました。ふるさと館から山頭火の生家跡までの道なんですが、昔来たときとは随分変ったような…。こんな石畳も草鞋の跡もありませんでしたし、マンホールの蓋も…、懐かしい赤いポストがありましたよ。でもまだ整備中とかで途中で引き返し、4時半には宇部への帰途に着きました。これで吟行会はオシマイ!