さて昨日の夜の雨は…雷は?と、少しは気にしてもよさそうなものですが、またまたぐっすりと寝てしまいました。

今朝はもう雨も止んでいましたが、どんよりと雲が厚い…それも黒い雲。また降るのかもと思っていましたら、午後からはナント晴れてきました。久し振りにフラダンスへ行きましたが、今日は暑い!でも窓を全部開けると〝爽やかな風〟が吹抜けていって快適でした。終ったら、これも久し振りのリハビリへ。

では、〝明日香の風〟のつづきです。

昨日の最後の写真に載せましたが、あの行燈(?)に書いてある和歌は、『万葉集』巻1・51の志貴皇子(しきのみこ)の次の歌です。

采女(うねめ)の袖吹きかえす明日香風(あすかかぜ)都を遠みいたづらに吹く

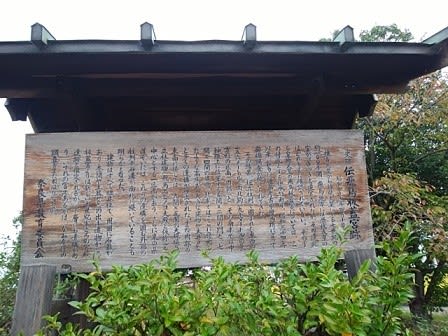

藤原京へ遷都された後、かっての宮だった飛鳥を訪れた志貴皇子が、〝采女のゆったりとした袖をひるがえすように吹く明日香の風は、都が遠いので、今では何のかいもなく、ただむなしく吹いているだけだよ。〟という意味で、昔を懐かしんで詠んだものです。〝采女〟とは古代、郡の少領以上の家族から選んで奉仕させた後宮の女官のこと。この歌を刻んだ歌碑もありました。

志貴皇子は天智天皇の第7皇子で、青年期を飛鳥浄御原宮(あすかのきよみはらのみや)で過ごしたのです。この歌碑が建ってたところに「伝飛鳥板蓋宮跡」がありました。このあたりは、乙巳(いっし)の変(大化改新)のはじまりの舞台となった場所で、調査で飛鳥板蓋宮(皇極天皇)だけでなく、飛鳥岡本宮(舒明天皇)や、飛鳥浄御原宮(天武・持統両天皇)など、複数の宮が断続的に置かれたことが判明し、伝飛鳥板蓋宮跡から 飛鳥宮跡に名称が変更されたということです。現在復元されている石敷広場や大井戸跡は上層の飛鳥浄御原宮のものと言われています。ゆっくり見て、写真を撮りたかったのですが、時間がないと、アッという間に素通りです。やっぱり俳句の人と来ないとダメですね~。

そこからすぐ近くにある「酒船石(さかふねいし)」へ。江戸時代の国学者・本居宣長の『菅笠日記』にも登場する、明日香を代表する謎の石造物。平らに加工された表面には、円、隅丸方形、楕円の窪みが彫られ、それらを直線で溝が結んでいます。酒造りに用いたと伝わることからこの名が付いたということですが、用途はいまだに分かっていないと。

そこから今度は、まるで京都の嵯峨野のような竹林の道を下って、「亀形石造物」へ。この丘陵一帯に広がる遺跡は現在「酒船石遺跡」と呼ばれ、『日本書紀』にみられる斉明天皇の「両槻宮(ふたつきのみや)」ではないかといわれ、この場所で何らかの祭祀が行われていたものと考えられています。ここを見るには文化財保存協力金として300円いるというので、中に入らずに写真だけで我慢しました。だって、「飛鳥資料館」に行ったら、レプリカなんですが、全部あるんですって。

竹林を過ぎたところにまだこのような紫陽花の花がたくさん残っていました。これはあの〝秋紫陽花〟というものなんでしょうか。でも、こんなところに誰かが植えたとも思えないし…。山などに行くとときどきこのような紫陽花を見ることがありますから、咲き残っていたのかもしれませんね。

次は〝飛鳥寺〟なんですが、それはまた明日にでも…