Hi!みんな元気?久しぶりダネ。今日は前から約束していた府中大國魂神社をレポートするよ。簡単にレポートしようと思って行ったのに、行ってみると、さすが歴史ある大國魂神社、そうもいかなくなった。今回も少し長めのレポートになると思うけど、楽しんでもらえるかな?

欅並木から見た大國魂神社。並木の真中は市民が自由に止められる駐輪場になっている。

いつも思う、この信号、邪魔だな。ご神木は割れている?

真っ直ぐ行くと右にふるさと歴史館。

左に八朔相撲土俵がある。1590年(天正18年)徳川家康の江戸入城を記念して行われた相撲で、現在でも毎年8月1日に行われている。

手水舎の龍

見えてきたのは随神門 立派な門だね。

外国のお客さんも多いみたい。

左手に鼓楼

そして中雀門

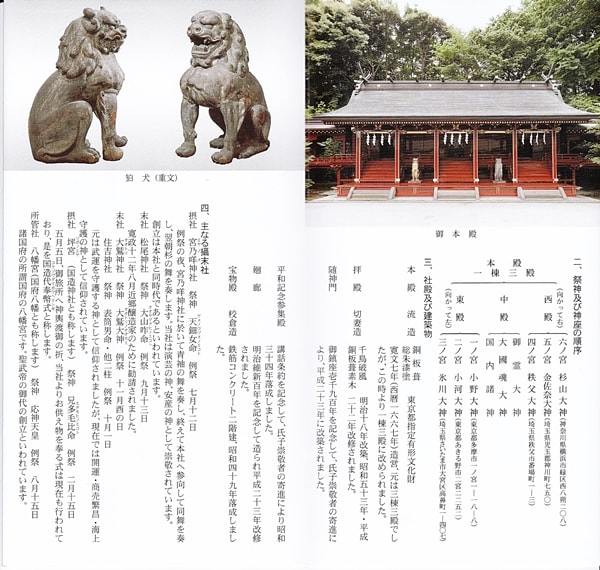

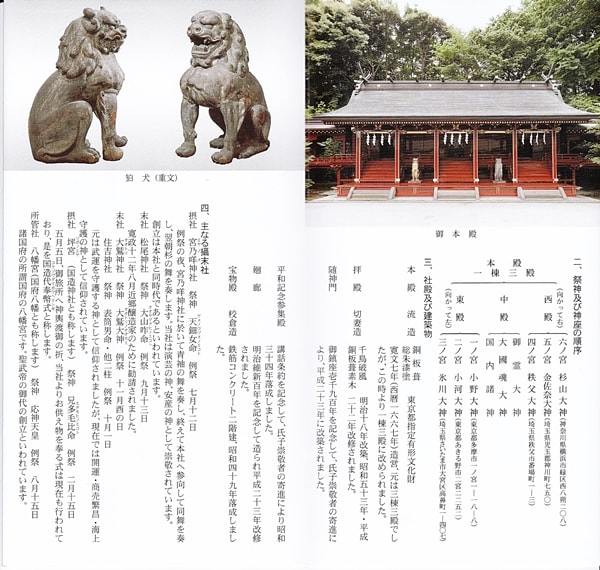

拝殿

絵馬

お祭りの絵馬可愛い!後方は因幡の白うさぎと大国主の命。

入れないけど、拝殿の奥にはご本殿がある。ご本殿には大國魂大神と武蔵野国の一ノ宮~六ノ宮までが祀ってある。

ここまで撮ってさっさと帰ろうとしたんだけど、折角来たから、ふるさと歴史館に寄ってみた。右端に武蔵野国府跡の標識がある。

入ってみてビックリ!沢山の遺跡から発掘された土器や瓦等々。国分寺の資料館でも驚いたのだけど、レプリカは一つもなく全部本物

これは耳皿と言って箸置き

石銙(せっか)、古代の豪族や貴族、官人が使っていたベルトに着ける金属の飾りのこと。後に石や玉でも作るようになった。

古代の役人が使っていたであろうと思われる硯

左

右

形のゆがんだ土器、製作中に失敗したものと思われる。

多摩寺の名瓦

国衙の瓦と磚

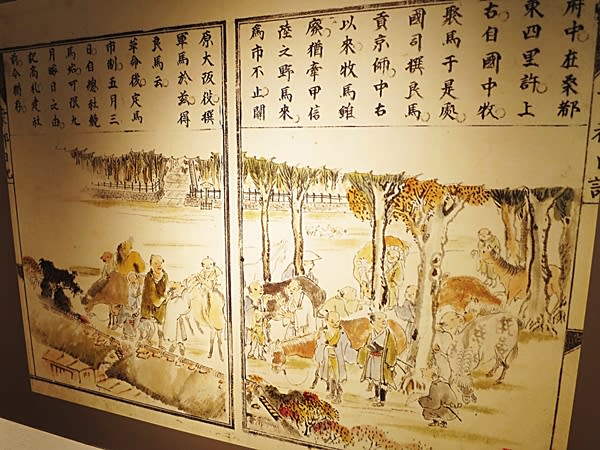

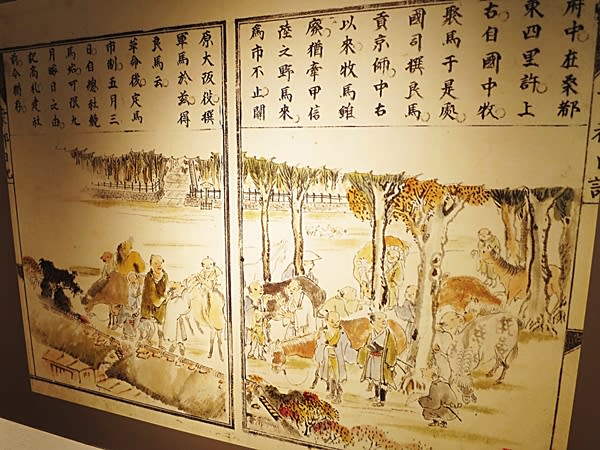

江戸名所図会「五月五日六所宮祭礼の図」江戸時代の絵画に描かれた大國魂神社の暗闇祭り、一部をグラフィックデザインの一つとして拡大して展示している。

馬の市

さすが武蔵野国府、資料展示も盛り沢山だ。その他子供たちが楽しめるような国府バーチャルツアー等展示にも様々な工夫がされている。2階には資料室があり、3階にふるさと文化財課がある。そこでは府中市が制作した府中の歴史物語絵本、かるたなどが販売されていた。良いなあ、羨ましいな。kinoppyがずっと言い続けて来た子供達のための歴史紙芝居を我が町でも早く作ってくれないかなあ。と心でつぶやきながら、府中のかるたを買ってきた。

昭和47年12月に発行され、読み札の句は市民から公募したもので絵札は昭和55年に国際アンデルセン賞画家賞を受賞された赤羽末吉画伯に描いていただいた。画伯は長く府中にお住まいだったそう。初めて発行された昭和47年には市内小学校3年生から6年生全児童に配布し、その後は毎年3年生へ郷土学習資料として無料配布しているそうだ。近所の町なのに、我が町とのこの差はなんだろう!!kinoppyはお金を払って隣町のかるたを買ってしまったのだった。絵が素晴らしくてすぐに気に入ってしまったの。独断で選んだ絵札、みんなも見てみる?

気分良くなったところで、今日はこのくらいにしておこうかな。最後まで読んでくださってどうも有難う。じゃ、みんなまたすぐ逢おうね

欅並木から見た大國魂神社。並木の真中は市民が自由に止められる駐輪場になっている。

いつも思う、この信号、邪魔だな。ご神木は割れている?

真っ直ぐ行くと右にふるさと歴史館。

左に八朔相撲土俵がある。1590年(天正18年)徳川家康の江戸入城を記念して行われた相撲で、現在でも毎年8月1日に行われている。

手水舎の龍

見えてきたのは随神門 立派な門だね。

外国のお客さんも多いみたい。

左手に鼓楼

そして中雀門

拝殿

絵馬

お祭りの絵馬可愛い!後方は因幡の白うさぎと大国主の命。

入れないけど、拝殿の奥にはご本殿がある。ご本殿には大國魂大神と武蔵野国の一ノ宮~六ノ宮までが祀ってある。

ここまで撮ってさっさと帰ろうとしたんだけど、折角来たから、ふるさと歴史館に寄ってみた。右端に武蔵野国府跡の標識がある。

入ってみてビックリ!沢山の遺跡から発掘された土器や瓦等々。国分寺の資料館でも驚いたのだけど、レプリカは一つもなく全部本物

これは耳皿と言って箸置き

石銙(せっか)、古代の豪族や貴族、官人が使っていたベルトに着ける金属の飾りのこと。後に石や玉でも作るようになった。

古代の役人が使っていたであろうと思われる硯

左

右

形のゆがんだ土器、製作中に失敗したものと思われる。

多摩寺の名瓦

国衙の瓦と磚

江戸名所図会「五月五日六所宮祭礼の図」江戸時代の絵画に描かれた大國魂神社の暗闇祭り、一部をグラフィックデザインの一つとして拡大して展示している。

馬の市

さすが武蔵野国府、資料展示も盛り沢山だ。その他子供たちが楽しめるような国府バーチャルツアー等展示にも様々な工夫がされている。2階には資料室があり、3階にふるさと文化財課がある。そこでは府中市が制作した府中の歴史物語絵本、かるたなどが販売されていた。良いなあ、羨ましいな。kinoppyがずっと言い続けて来た子供達のための歴史紙芝居を我が町でも早く作ってくれないかなあ。と心でつぶやきながら、府中のかるたを買ってきた。

昭和47年12月に発行され、読み札の句は市民から公募したもので絵札は昭和55年に国際アンデルセン賞画家賞を受賞された赤羽末吉画伯に描いていただいた。画伯は長く府中にお住まいだったそう。初めて発行された昭和47年には市内小学校3年生から6年生全児童に配布し、その後は毎年3年生へ郷土学習資料として無料配布しているそうだ。近所の町なのに、我が町とのこの差はなんだろう!!kinoppyはお金を払って隣町のかるたを買ってしまったのだった。絵が素晴らしくてすぐに気に入ってしまったの。独断で選んだ絵札、みんなも見てみる?

気分良くなったところで、今日はこのくらいにしておこうかな。最後まで読んでくださってどうも有難う。じゃ、みんなまたすぐ逢おうね