秦家は、もともと12代にわたって薬屋を営んできた老舗で、鉾町に位置しています。

建物は、表の店舗部と奥の居住部を玄関部で結んだ表屋造りの形式になり、

元治の大火後に再建されたものです。

建築年代は店舗部が最も古くて明治2年(1869)、また玄関部と居住部はこれより多少遅れると伝えます。

店舗部は間口5間、奥行き2間で南端に通りニワを配して正面に大戸を開き、

その北にはミセ・コシノマの2室を続けています。

ただ、南より3間半をつし2階建てとするのに対して、コシノマの部分のみ平屋建てとなることから、

この部分は年代が少し下る可能性があります。

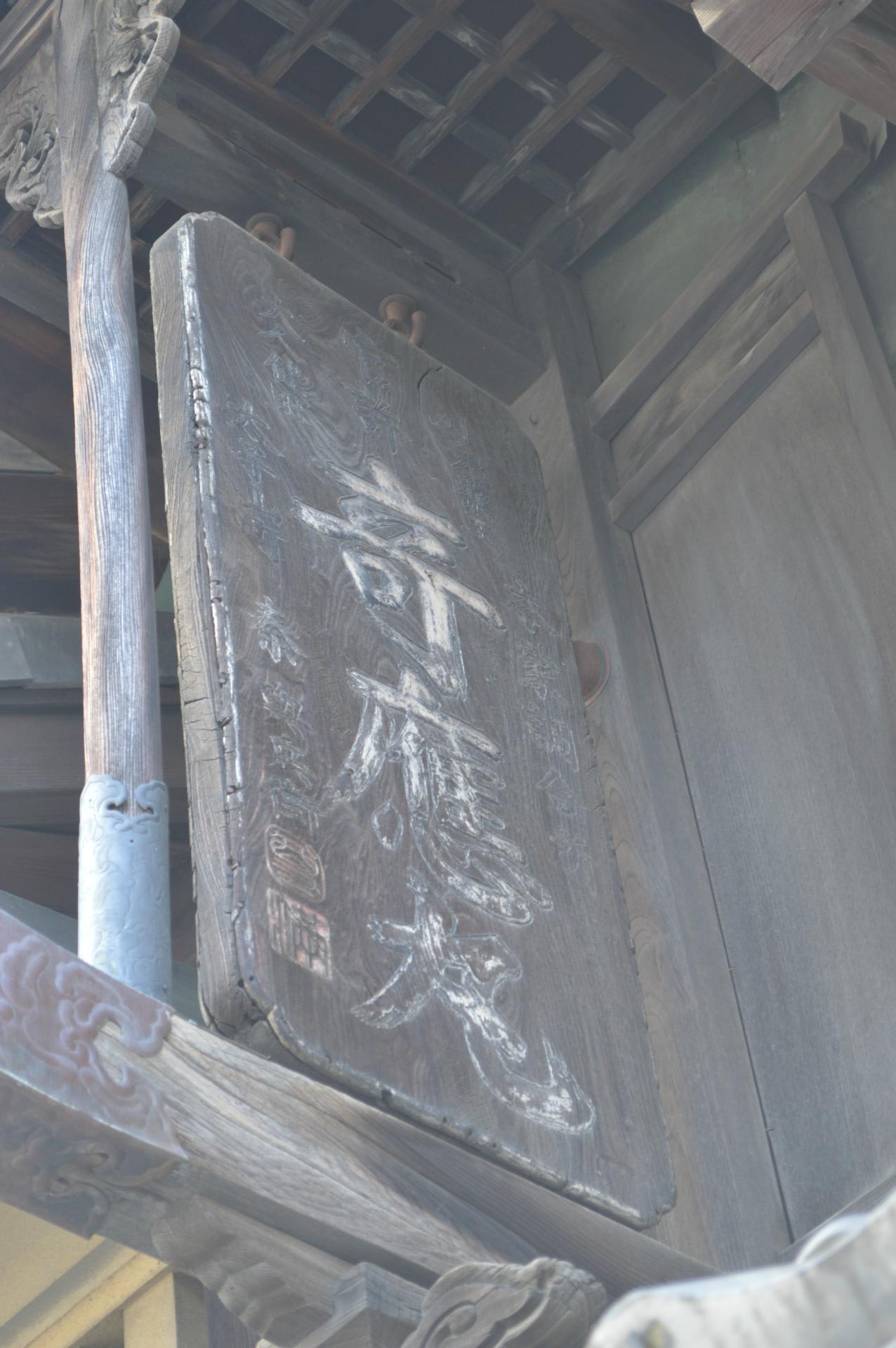

ミセには置看板を据えて座机のまわりには結界を装置し、

また表構えは2階に額縁付のむしこ窓を開いて、その前には屋根付の大きな看板を作り付けとし、

商家らしい趣を伝えています。

店舗部奥の玄関部は平屋建で、南端の玄関ニワに面してゲンカンをおき、

その北はチャノマとなって、さらに坪庭が配されています。

チャノマは現在4畳半ですが、もとは3畳敷で、

店舗部と居住部を結ぶ廊下的機能を有していたものと考えられます。

この奥に続く居住部は2階建てで、南寄りに通る土間に沿って居室が2列に並んでいます。

この住宅は明治期のものですが、下京の伝都的商家の面影をよく残すものとして評価されます。

なお、登録部部は店舗及び玄関部です。京都市文化観光局

玄関前のこの2ケ所の四角の蓋は祇園祭のとき山車の柱を建てるためのもの

アスファルトでは弱いので石で造られています