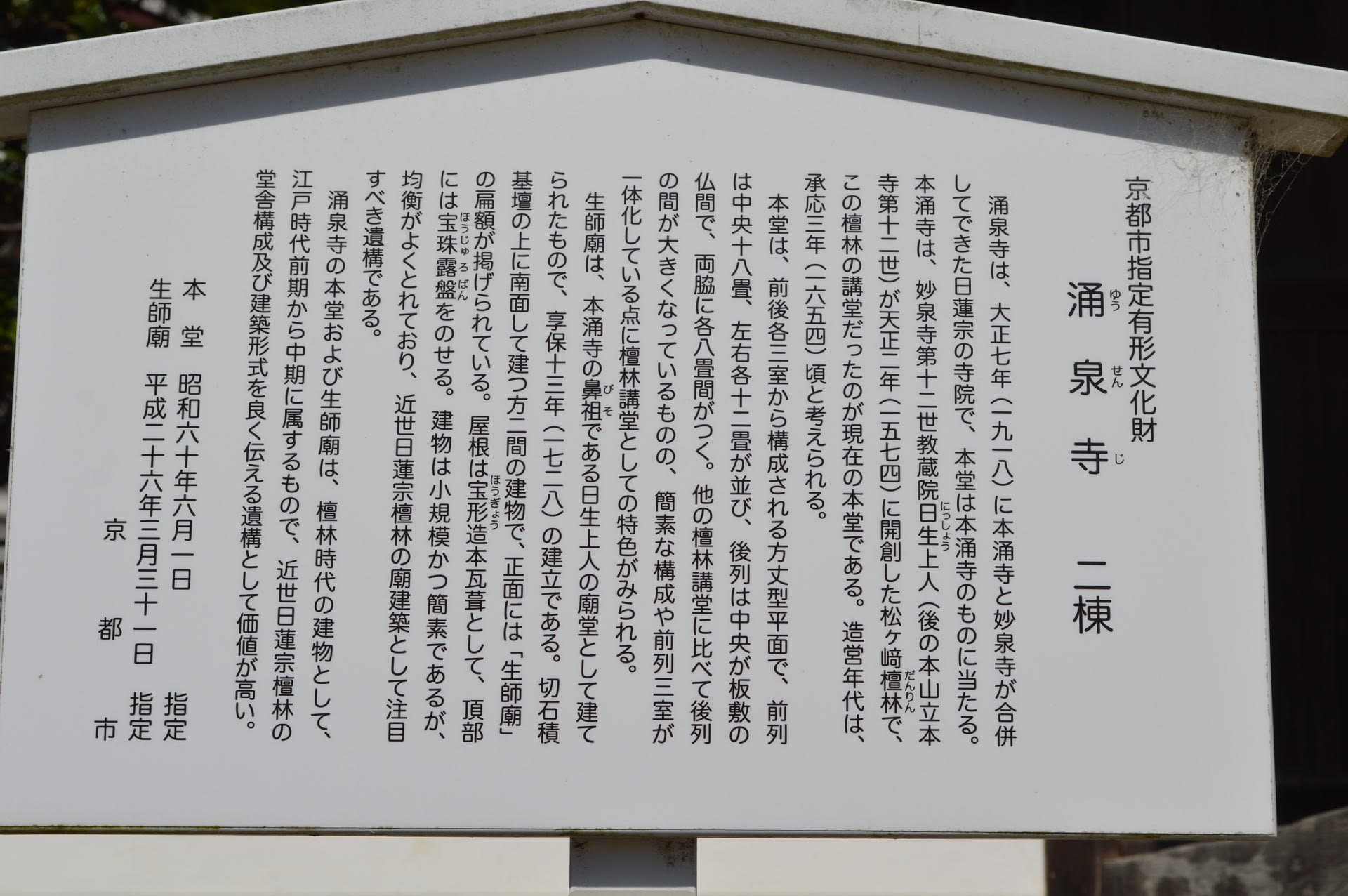

生師廟は、本涌寺の鼻祖である日生上人の廟堂として建てられたもので、享保13年(1728)の建立である。

湧泉寺

日蓮宗の寺院であり、日像上人を開山とする。大正7年(1918)妙泉寺と本涌寺が合併して涌泉寺と改名した。

妙泉寺は、はじめ天台宗に属して歓喜寺という名の寺院であったが、永仁年間(1295頃)日像上人が京の都を中心に日蓮宗を広めた際、当時の妙泉寺住職 実眼をはじめ村人が熱心に信仰するようになり、村民は説教に感激してお題目を唱えながら踊ったとされている。

その踊りは「松ケ崎題目踊り」の名で有名となり、江戸時代の初めには後水尾上皇も見物に御幸されたことがあったという。

題目を基調にしたもので法華経の功徳を歌詞に折り込みながら踊り明かす法華信仰の姿そのものであり、現在は毎年8月15日と16日の夜、当寺境内で行われ、重要民俗文化財に指定されている。また妙泉寺の堂舎跡(現在の松ケ崎小学校)は天文5年(1536)の天文法華一揆によって焼失したが、豊臣秀吉が再興し法華一門の学林も置かれた。山門傍らに「法華宗根本学室」と刻まれた石碑が残されている。

殉国戦没者慰霊碑

涌泉寺は、大正7年(1918)に本涌寺と妙泉寺が合併してできた日蓮宗の寺院で、本堂は本涌寺のものに当たる。本涌寺は、妙泉寺第12世教蔵院日生上人(後の本山本寺第12世)が天正2年(1574)に開創した松ケ崎檀林で、この檀林の講堂だったのが現在の本堂である。造営年代は、承応3年(1654)頃と考えられる。

洛陽6檀林中でもっとも古い。

① 善正寺(左京区岡崎) ② 常照寺(北区・鷹ケ峰) ③ 直経寺(向日市) ④ 本圀寺(山科区) ⑤ 護国寺(山科区)

⑥ 本涌寺 (現涌泉寺)

関連記事 洛陽6檀林

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院北0713 浄福寺

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

宝樹寺

熊谷山と号する西山浄土宗の尼寺

本堂には熊谷直美(蓮生法師)の発願にて造刻したとつたえる本尊阿弥陀像を安置し、釈迦如来像(鎌倉時代)は、もとこの付近にあった阿刀氏の菩提寺教興寺の遺仏と伝わる。

熊谷山寶樹寺 像

昭和4年6月禀京都三宅安兵衛依遺志建立

関連記事 ⇒ 関連0022 三宅安兵衛 石碑 その2

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院向日0711 玄隆寺 法華宗

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

地福寺

有王山と号する浄土宗の寺、寺伝では天平勝宝5年(753)橘諸兄の創建とつたえる。

本堂には諸兄の念持仏とつたえる地蔵菩薩像やその位牌を安置し、境内には諸兄塔とつたえる五重層塔がある。

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院井手0704 安養寺

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます