平成29年12月19日 撮影

堀川東入下ル 堀之上町

平成27年

12月16日 大宮東入 幸在町

12月16日 堀川西入二丁目 芝薬師町

4月10日 千本西入 作庵町

関連記事 ➡ 仁丹 町名ホーロー看板

平成29年12月19日 撮影

堀川東入下ル 堀之上町

平成27年

12月16日 大宮東入 幸在町

12月16日 堀川西入二丁目 芝薬師町

4月10日 千本西入 作庵町

関連記事 ➡ 仁丹 町名ホーロー看板

確かに 橋の欄干だ

川もないのに 橋の欄干が残る

欄干は川が流れていたころの名残

1963年に埋め立てられて 主な流路は小川通りになった

上の画像の家の右隅に 石碑がありました

上立売通 堀之上町

昭和10年6月末 大出水地上四尺

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き上0601 整地後に残されたもの・・

五七五

腸活は 歩くことから 快調 /宇多川

ことわざ

喧嘩両成敗

お地蔵さんの 石土台

皇紀二千六百年記念

武運長久

家内安全

本満寺前町

関連記事 ➡ まとめ006 紀元2600年石碑・献木・奉納額

紀元2600年 前回の記事 ➡ 神社下0112 蛭子神社 皇紀2600年の標柱

五七五

ウォーキング 頭痛肩こり さようなら /宇多川

ことわざ

労して功無し

平成28年12月19日 撮影

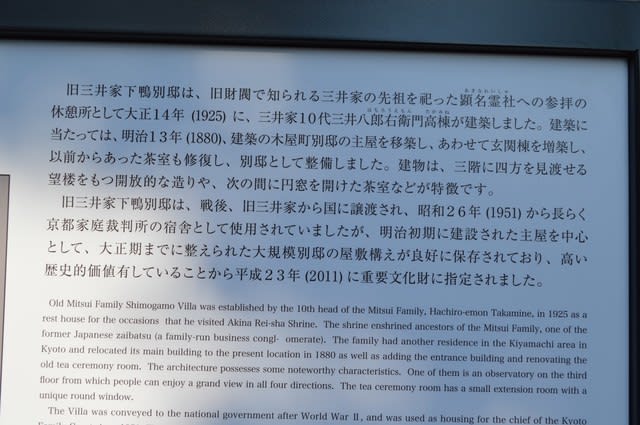

旧三井家下鴨別邸は、旧財閥で知られる三井家の先祖を祀った顕名霊社への参拝の休憩所として大正14年(1925)に、三井家10代三井八郎右衛門高棟が建築しました。建築に当たっては、明治13年(1880)、建築の木屋町別邸の主屋を移築し、あわせて玄関棟を増築し、以前からあった茶室も修復し、別邸として整備しました。建物は、三階に四方を見渡せる望楼をもつ開放的な造りや、次の間に円窓を開けた茶室などが特徴です。

旧三井家下鴨別邸は、戦後、旧三井家から国に譲渡され、昭和26年(1951)から長らく京都家庭裁判所の宿舎として使用されていましたが、明治初期に建築された主屋を中心として、大正期までに整えられた大規模別邸の屋敷構えが良好に保存されており、高い歴史的価値有していることから平成23年(2011)に重要文化財に指定されました。

建物 前回の記事 ➡ 建物東005 並河靖之七宝記念館

五七五

まず歩く 歩けば病気も 逃げていく /宇多川

ことわざ

酒は飲むとも飲まれるるな

平成28年12月19日 撮影

大絵馬

善因は善果を招く

善因招善果(真面目に生きるのが大切)

善い行いをしていれば、いつの日か必ず報われます。「諸悪を作すこと莫れ、衆善を奉行せよ」又、「春種まかずば秋実らず」春に種をまいておけば、秋には豊かな実りがあり、豆を得ようとすれば、豆を植えなければなりません。つまり自分のしたことはやがて自分に返ってくるということです。実直に善く生きることが一番なのです。

製作 塩谷 栄一

糺の森

神社 前回の記事 ➡ 神社中0113 武信神社 社号標

五七五

追善の酒ほつほつと走馬燈 /斉藤

ことわざ

しし食った報い

平成28年12月19日 撮影

上善寺は、平安初期に天台密教の道場として、千本今出川のあたりに創設されたのが上善寺の起こりで、のち室町中期に真盛派春谷盛信上人が中興し、後柏原天皇より勅願所の宣旨を賜った。その後、秀吉の時代に現在地に移され、徳川時代は浄土宗鎮西派の大寺院として栄えた。

板碑形につくった十三仏の碑がある。高さ1.03m、幅52㎝、背面は自然のまま、表面に向背形を彫りこみ、十三諸尊ょ浮彫にしたものである。その尊像と配列は、通常の十三仏と異なっている。通常十三仏の配列は、下烈はしの不動明王から始まり、釈迦・文殊・普賢・地蔵・弥勒・薬師・観音・勢至・弥陀・阿閦・大日とすすみ、頂上仏の虚空蔵菩薩までの忌日・忌年仏をあらわし、それらの仏を供養すると虚空蔵の三十三年忌後には極楽往生ができるという信仰である。ところが、上善寺十三仏は特殊な像を配列していて、下段三尊と二段目左右の像は、仏名が判然とせず、特殊な本地仏と考えられ、二段目中央が地蔵で、三段目が不動・文殊・阿閦、上段が弥陀・大日(金剛界)・釈迦と思われ、頂上仏は定印の弥陀と考えられる。

年号銘文は見当たらないが、像容からみて江戸中期ごろの造釣立と思える。十三仏の信仰が南北朝時代からあったことは、遺品から確認されているが、数多く造立されるのは室町中期以後で、大和方面に60点近い遺品があるのに対し、京都市街には3点と少ない。十三仏の信仰衆徒は、大衆的・民俗的な念仏講衆が主をなし、河内大念仏寺系の寺院に多く見られる。天台密教の膝元の京都では、なぜかその信仰は盛んでなかったようである。

平成27年6月12日 記事

第1番 六地蔵尊

入江九一 外 七名 首塚

元治元(1864)年7月19日禁門の変において,鷹司邸附近で戦死した

長州藩士入江九一・原道太・半田門吉・奈須俊平・田村育蔵・

緒方弥左衛門・小橋友之輔と無名の1人計8名を

当時堺町御門警衛隊長であった越前藩桑山十蔵が

主君松平春嶽(1828~90)の許しを得て,越前藩菩提寺の上善寺に葬った。

明治38(1905)年,旧長州藩主毛利家により塚周辺が整備された。

大正4年7月 建立

本堂

右のさらに右へ延びる石畳は 地蔵尊

鞍馬口地蔵尊

天道大日如来 大きい石仏だ

平成29年9月8日 追加

この大日石仏は花崗岩製、高さ1.6m、幅1.1m、奥行65㎝。光背を舟形につくり、背後は自然石のままとなっている。表面に座高1.28mの菩薩形像を厚肉彫りしたもので、かなり磨滅した上に、火災にあったようで、各所にヒビ割れがある。像は頭上に宝冠をいただき、垂髪を両肩に垂らし、条帛を身につけ、両手は胸前にあり、指先が欠損していて判然としないが、左手人さし指を右手の拳で握る院相で、大日如来知拳印と考えられる。

大日如来は、平安時代以後の密教寺院にまつられる主尊であり、かつてこの寺が天台寺院であったころの旧仏と思われる。

全体に粗野の感が深く、細技をほどこさずに雄大な気分を伝えるところは、鎌倉中期の作風に通ずるものである。力強い表現が実によい。結跏趺座した膝下は、土にうずもれているが、おそらく立派な蓮華座が設けられていることあろう。 追加ここまで

左 六地蔵の1つ 鞍馬口地蔵尊

数々の石仏

関連記事 ➡ 六地蔵

寺院前回の記事 ➡ 寺院下0394 西本願寺 大銀杏 形状がすごい

五七五

晩鐘や今日一日の凝り解す /竹垣

ことわざ

猫も跨いで通る

平成28年12月19日 撮影

上御霊前下ル 禅昌院町 霊の字体が ユニークだ

前回までの記事

上長者町下ル 有春町

10月15日 上立売上ル 射馬町

10月15日 上立売上ル 射馬町

11月15日 夷川下ル 槌屋町

11月15日 夷川下ル東入 槌屋町

11月19日 下長者町下ル 茶屋町

関連記事 ➡ 仁丹 町名ホーロー看板

上京区の民家が取り壊された後に残されたもの

井戸 と 井戸ポンプ 燈籠 手水鉢 このあとどうなるのでしょう

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き上0600 北野天満宮の大絵馬

五七五

友若し 大型バイク乗り回す /菖蒲

ことわざ

高きに登るには低きよりす

平成28年12月19日 撮影

天野屋利兵衛之墓 椿寺 一丁 南か

平成27年4月11日

またもや、見つけにくい所にありました

椿寺への案内でしょう 天野屋利兵衛 の文字が見えます

千本 の文字が これ以上 探索は 無理

関連記事 天野屋利兵衛 ➡ 寺院下0040 聖光寺 浄土宗鎮西派 赤穂義士ゆかりの寺

椿寺 義商 天野屋利兵衛の墓

道標 前回の記事 ➡ 道標右0035 兼好法師庵址へ

五七五

手相より 血圧計で 知る未来

ことわざ

蛇の道は蛇

2016年12月19日 撮影

土台には

道しるべ が

左 おむろ さが あたご

お首地蔵尊装具の解説

旧祠に掲げていたお首地蔵尊名称額は、当時の清水寺高僧松本大円師の書であると伝えられている。裏面に記載されている内容を見ると、長年地元の世話役を務めた旧祠建立者で宮大工曾根傳七氏のご令室が逝去された時の戒名や俗名があり、昭和34年3月吉辰の記載がある。この名称額を、新祠後部の柱に掲げ、旧祠棟木(建立年月記載)とともに永久に保存する。

更新した名称額は、念佛寺住職真空雅明師に依頼の上、永観堂九十世義空玄禮師の書によるものである。ヒノキを使った名称額および正面上部の卍意匠(蟇股 かえるまた)は、匠の技を駆使したもので大工中家政男氏の作である。正面の格子の建具の板は米ヒバで、建具師竹中朗氏の作である。棟札は、ヒノキの赤身材で上白梅町河合康子氏の書による。お首地蔵尊の由来説明板は、平成9年12月京都新聞社からの資料提供により上白梅町河合康子氏、神谷順子氏の考案により作成されたものである。新祠完成を機にお地蔵様の前掛け、毛氈は、上白梅町井田章乃氏のご厚意により全て新作のうえ奉納されたものである。

お首地蔵尊奉祀の年月は不詳であるが、古老の語り伝える所によると、江戸時代からこの地に祀られていたと言われている。昭和初期生れの古老の幼少期の記憶では、旧祠建立の前は、数体のお地蔵さまが地上に置かれていたとのことである。

建て替えの前の祠は、昭和29年8月に当時の世話役であった上白梅町(現在の傳七すし、串八のところに在住)で、清水寺などの建立に携わった宮大工曾根傳七氏が住民の融和や町内安全を祈願して自ら建立し、寄進されたものである。

(昭和29年1954年8月から平成28年2016年2月まで存在)

平成28年3月25日に新祠が完成し、3月26日に開眼供養を、北区等持院西町にある念佛寺住職司式のもとに行った。新祠の卍のついた屋根瓦は、現在では入手困難なため、昭和29年のものをできうる限り再使用している。正面上部の卍の彫刻(蟇股 かえるまた)をはさむ上下の梁は、節なしのヒノキの正目、両側の壁材は、重要文化財などで使用されている赤身の杉板を使用している。柱、梁の嵌め合わせ部は、ほぞ穴をあけ、込み栓(こみせん)を駆使して、釘や支持金物を使用しない日本古来の伝統建築様式である在来軸組工法を採用している。

お地蔵さまは、全部で33体祀られている、正面左側(西側)には、2体の立像と1体の座像があり、2体の立像は、宝暦11辛巳(かのとみ)年(1761)7月24日 尾州中嶋郡一之宮(現在の愛知県一宮市) 六十六部供養佛と彫られており、約255年前のものである。立像は3体あったが1体は、下京区の旧日影町に譲ったとの記録があるが現存していない。なぜ当地に存在するかは不明であるが、この北側の旧紅梅町(現在の東紅梅町)あたりから出土したものと伝えられている、その他御影石のお地蔵さまは刻印などが無く、詳細は不明であるが、すぐ東側を流れる紙屋川の改修工事のときに出土したものをお祀りしていると伝えられている。

(辛巳(かのとみ、しんし)は千士の一つ)

昭和29年旧祠完成時の町名は、北野紅梅町、北野白梅町の二町であったが、その後昭和30年に上京区から北区に分区された時、町名変更があり現在は三町になっている。近隣三町で構成するお首地蔵尊協力会、北野紅梅町、北野東紅梅町、北野上白梅町が持ち回りで、例年8月24日ころに地蔵盆を開催している。紅梅、白梅の町名は、北野天満宮で有名な梅に由来しているものと思われる。当地は、京都市北区の南東端にあり、現在地より数十メートルの紙屋川橋以東は上京区になる。

所在地 京都市北区北野東紅梅町22番地先

平成28年3月 お首地蔵尊協力会

北野紅梅町会、北野東紅梅町会、北野上白梅町会

六十六部

書き写した法華経を全国六十六ケ所の霊場に一部ずつ納める目的で諸国の社寺を遍歴する行脚僧。鎌倉末期(1300年頃)に始まる。江戸時代には俗人も行い、鼠木綿の着物を着て鐘を叩き、鈴を振り、あるいは厨子を背負い家ごとに銭を乞い歩いた。

金閣寺と竜安寺との分かれ道にあたるこの一帯は、当時竹藪で人通りもなく、夜ごと現れる辻斬りに村人はおびえ、寄り合っては思案にくれていた。誰某か、不幸にも辻斬りにあい命を落とした人々の菩提を弔い併せて村人の安全を願ってお地蔵さんを祀ってはいかがかと建議した。村人は皆これに賛同し、三体のお地蔵さんを祀り、辻斬除を祈願した。

2015年4月11日の記事

小さな 祠です 中の様子は わかりません

三体のお地蔵さんをお祀りした やがて 辻斬りがなくなると

お地蔵さんの 首が 三体とも 一刀のもとに 切り落とされていました

地元の人はおそれ敬い 身替地蔵と崇めるようになった

現在は 二体しか残っていません

首から上の病気に霊験あらたかといわれ、親しまれています

花も供えてあり ほったらかしではないようです

何か 文字が彫られているようですが 判明できません

地蔵尊 前回の記事 ➡ 地蔵尊下010 真町の地蔵尊 涙の地蔵

五七五

都大路 着崩れしている 偽舞子 /中村

ことわざ

柳に雪折れなし

明治45年 6月 建立

関連記事 ➡ 神社中0026 武信稲荷神社 坂本竜馬も登場

神社 前回の記事 ➡ 神社下0112 蛭子神社 皇紀2600年の標柱

五七五

残照に ひと夏の恋燃えつきて /梅原

ことわざ

大木は風に折らる