1月18日 (木曜日) 晴れ 時々 曇り

時々 曇り

12時から元いきがい大学35期からの継続で

史跡クラブはコロナの時に何もできなかったが昨年山梨に旅をした・・

今回は新年会が行われた。

市内の大井の館乃店で18人。

14時半でお開き、バスで熊谷駅に戻る

駅ピアノを弾く女性が・・

階段にはラグビーのパナソニックのアートが・・

===================

毎日新聞の余録にはトランプ氏のリスクについて触れていた。

米中西部アイオワ州ウエストデモインで、

~~~~~~~~~~~~~~~

4年に1度の米大統領選の指名争いが始まると、

注目を浴びる英単語がアイオワ州で行われる

「コーカス(党員集会)」である。

米国生まれの言葉であることは確かなようだが、由来は諸説あり、はっきりしない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲「不思議の国のアリス」の第3章は「コーカスレースとロングテール」。

堂々巡りで決着のつかない競走の話だ。

テールは同じ発音の尾と話の掛けことば。

英文学者の河合祥一郎さんは「党大会レースと長い尾(お)話(はなし)」と訳している。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲英作家のルイス・キャロルが

新大陸で生まれた政治現象を皮肉ったという説もあり、

米メディアもその関係をよく取り上げる。

アリスは誰もが勝者というレースで全員に賞品を贈る羽目になった。

だが、現実には勝者が明確だ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

共和党のアイオワ州党員集会はトランプ前大統領が過半数の得票で完勝した。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲「もしトランプ氏が再び大統領になったら……」。

今年の世界の10大リスクの1位に米国の政治的分断を挙げた米調査会社の報告書は

「南北戦争以来経験したことのないような憲法上の危機が発生する可能性がある」と指摘する

~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲国際社会も備えが必要だ。

ウクライナやパレスチナ、台湾などに対する米国の政策が一変するかもしれない。

同盟国への対応もそうだ。

逆にトランプ氏自身の変化に期待する声はほとんど聞こえてこない

▲「ただのトランプじゃないの!」。

「この者の首をはねよ」と命じた女王に

言い返したところでアリスは夢から覚めた。

しかし「もしトラ」は現実的なリスクである。

=========================================

福島民友ネット新聞 編集日記

リベット仮説

飛行機の部品を固定する小さなリベット(びょう)がいくつか抜けても、

ごまかして飛ばすことができる。

しかし、いつの間にか大量に抜け、限界に達した途端、機体はばらばらになる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼これは生物多様性を飛行機に例えた「リベット仮説」だ。

リベット一本一本に役割があるように、

さまざまな動植物がいるからこそ食物連鎖で生命をつないだり、

水や酸素が供給されたりする。

ただ、生態系が崩壊する限界点は分かっていない。

たった一種の絶滅が引き金になるかもしれない

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼南相馬市で今月初旬、野生のトキが確認された。

日本では2003年に絶滅。

中国由来の個体から保護や繁殖が進められている。

環境省によると08年に放鳥が始まって以降、

野生で繁殖した個体が県内で確認されるのは初めてという。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

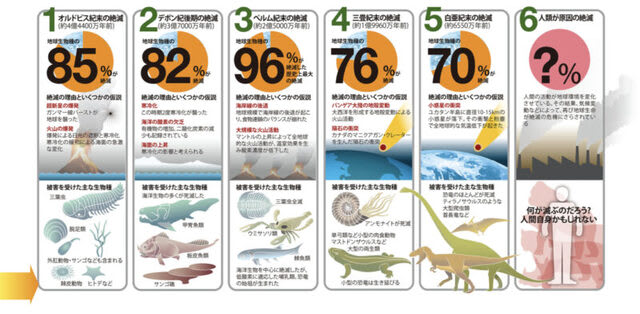

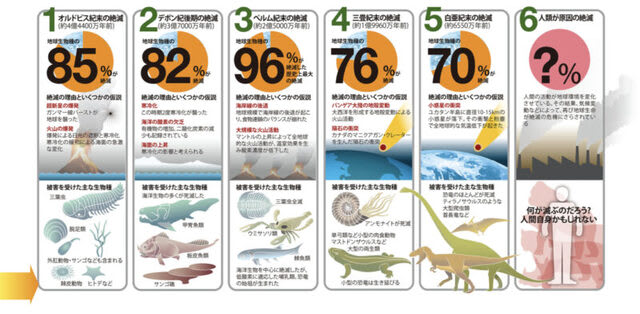

▼地球では過去5回、隕石(いんせき)の落下などで多くの生物が絶滅した。

現代はそれに続く「第6の大量絶滅時代」

と呼ばれる。それを引き起こしているのは人間だ。

トキも乱獲や生息環境の悪化などで絶滅に追い込まれた

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼生物多様性は今、どのくらい揺らいでいるのか。

崩壊を食い止める努力は足りているのか。

生物の保全活動を象徴するトキ飛来の報に、自問自答を繰り返している。

==============================

メモ

生物大量絶滅の危機!?

迫りくる6回目の“大絶滅”、そのとき人間はどう生きる

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

インフォビジュアル研究所 2022年11月29日

現在、地球上には3,000万種ともいわれる生き物が生息しています。

これらの生き物は、環境の変化とともに進化し、

お互いが適切に生きるためのバランスを維持しています。

これを「生物多様性」といいます。

しかし今、人間の活動により発生した環境問題により、

地球に生きる多くの生き物たちが絶滅の危機に瀕しているのです。

10月に発売された『図解でわかる 14歳から知る生物多様性』(インフォビジュアル研究所)

では、地球だけがもつ奇跡の多様性を守るために、

今わたしたちが知るべきことを分かりやすく解説しています。

ここでは、その一部を抜粋し、紹介していきます。

今回は、地球上の生物が迎えようとしている危機について。

========================

38億年かけて進化した生物はいま6回目の大量絶滅を迎えている

広大な宇宙のなかで、生命の存在が確認されている星は、

地球以外にありません。私たちが住む地球は、多彩な生きものの営みに溢れた、

唯一無二の存在なのです。

~~~~~~~~~~~~~~

地球が誕生したのは、約46億年前。

生まれたばかりの地球は、1000℃以上もの高熱のマグマに覆われ、

とても生物が棲めるような環境ではありませんでした。

2億年以上かけて表面が冷やされると、海が生まれます。

この海のなかで最初の生命体が誕生したのは、約38億年前のことでした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

海中に生まれた小さな生命体は、進化を重ねていき、

約5億4000万年前のカンブリア紀には、

多様な生物が一挙に生まれる「カンブリア大爆発」が起こりました。

~~~~~~~~~~~~~~~

そして約5~4億年前から、

まず植物が、次いで昆虫類や両生類の祖先が、海から陸に上がりました。

生きものが陸上で暮らせるようになったのは、

約27億年前に大繁殖したシアノバクテリアが、

それまで地球になかった酸素を、光合成によってつくり始めたためでした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

何億年もかけて、海にたまった酸素は大気中に放出され、

上空にオゾン層を形成し、太陽から降り注ぐ強烈な紫外線を遮断します。

そのおかげで、海中でしか生きられなかった生きものたちが、

陸上に進出し、さらに進化していくことになったのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

こうして地球には、海にも陸にもさまざまな生物が溢れるようになりました。

しかし、地球の長い歴史のなかでは、7割以上もの生物種が同時に滅んだ「大絶滅」が、

過去に5回起こっています。

最初の大絶滅は、

〇オルドビス紀末(約4億4400万年前)に起こり、生物種の85%が絶滅しています。

2度目の〇デボン紀後期(約3億7000万年前)には82%

3度目の〇ぺルム紀末(約2億5000万年前)には史上最大の96%、

4度目の〇三畳紀末(約1億9960万年前)には76%、

そして5度目の〇白亜紀末(約6550万年前)には70%の生物種が滅んでしまったのです。

大絶滅が起きたのは、寒冷化や火山活動、隕石の衝突などによって、地球環境が大きく変化したためでした。それでも生物は、新たな環境に順応しようと進化を続け、新たな種を生み出してきました。

=========================================

地球生命は、過去5回の大絶滅を経験している。そしてまた、その危機が迫っている

例えば、私たち人類を含む哺乳類の祖先は、恐竜の全盛時代には、ネズミほどの大きさしかなく、恐竜から逃れて夜行生活を送っていました。しかし、最後の大絶滅で恐竜が滅びると、哺乳類は爆発的に進化を遂げ、大きさも姿形も多様な種が現れ、恐竜に代わって繁栄するようになったのです。

それから長い年月が流れたいま、再び大絶滅の危機が訪れるかもしれない、

とささやかれています。それも、過去の大絶滅のように自然現象によるものではなく、

私たち人類の活動が原因だというのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

約700万年前に地上に現れ、いまや生物界の頂点に立つ人類は、多様な生物とどのように関わり、どんな問題を引き起こしてきたのでしょう。

本書は、まず地球の宝である「生物多様性」について学び、

それを脅かす諸問題を考え、解決策を探っていきます。

6回目の大絶滅を食い止めるにはどうしたらよいのか

これから皆さんと一緒に考えていきましょう。

===============================

時々 曇り

時々 曇り12時から元いきがい大学35期からの継続で

史跡クラブはコロナの時に何もできなかったが昨年山梨に旅をした・・

今回は新年会が行われた。

市内の大井の館乃店で18人。

14時半でお開き、バスで熊谷駅に戻る

駅ピアノを弾く女性が・・

階段にはラグビーのパナソニックのアートが・・

===================

毎日新聞の余録にはトランプ氏のリスクについて触れていた。

米中西部アイオワ州ウエストデモインで、

~~~~~~~~~~~~~~~

4年に1度の米大統領選の指名争いが始まると、

注目を浴びる英単語がアイオワ州で行われる

「コーカス(党員集会)」である。

米国生まれの言葉であることは確かなようだが、由来は諸説あり、はっきりしない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲「不思議の国のアリス」の第3章は「コーカスレースとロングテール」。

堂々巡りで決着のつかない競走の話だ。

テールは同じ発音の尾と話の掛けことば。

英文学者の河合祥一郎さんは「党大会レースと長い尾(お)話(はなし)」と訳している。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲英作家のルイス・キャロルが

新大陸で生まれた政治現象を皮肉ったという説もあり、

米メディアもその関係をよく取り上げる。

アリスは誰もが勝者というレースで全員に賞品を贈る羽目になった。

だが、現実には勝者が明確だ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

共和党のアイオワ州党員集会はトランプ前大統領が過半数の得票で完勝した。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲「もしトランプ氏が再び大統領になったら……」。

今年の世界の10大リスクの1位に米国の政治的分断を挙げた米調査会社の報告書は

「南北戦争以来経験したことのないような憲法上の危機が発生する可能性がある」と指摘する

~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲国際社会も備えが必要だ。

ウクライナやパレスチナ、台湾などに対する米国の政策が一変するかもしれない。

同盟国への対応もそうだ。

逆にトランプ氏自身の変化に期待する声はほとんど聞こえてこない

▲「ただのトランプじゃないの!」。

「この者の首をはねよ」と命じた女王に

言い返したところでアリスは夢から覚めた。

しかし「もしトラ」は現実的なリスクである。

=========================================

福島民友ネット新聞 編集日記

リベット仮説

飛行機の部品を固定する小さなリベット(びょう)がいくつか抜けても、

ごまかして飛ばすことができる。

しかし、いつの間にか大量に抜け、限界に達した途端、機体はばらばらになる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼これは生物多様性を飛行機に例えた「リベット仮説」だ。

リベット一本一本に役割があるように、

さまざまな動植物がいるからこそ食物連鎖で生命をつないだり、

水や酸素が供給されたりする。

ただ、生態系が崩壊する限界点は分かっていない。

たった一種の絶滅が引き金になるかもしれない

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼南相馬市で今月初旬、野生のトキが確認された。

日本では2003年に絶滅。

中国由来の個体から保護や繁殖が進められている。

環境省によると08年に放鳥が始まって以降、

野生で繁殖した個体が県内で確認されるのは初めてという。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼地球では過去5回、隕石(いんせき)の落下などで多くの生物が絶滅した。

現代はそれに続く「第6の大量絶滅時代」

と呼ばれる。それを引き起こしているのは人間だ。

トキも乱獲や生息環境の悪化などで絶滅に追い込まれた

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼生物多様性は今、どのくらい揺らいでいるのか。

崩壊を食い止める努力は足りているのか。

生物の保全活動を象徴するトキ飛来の報に、自問自答を繰り返している。

==============================

メモ

生物大量絶滅の危機!?

迫りくる6回目の“大絶滅”、そのとき人間はどう生きる

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

インフォビジュアル研究所 2022年11月29日

現在、地球上には3,000万種ともいわれる生き物が生息しています。

これらの生き物は、環境の変化とともに進化し、

お互いが適切に生きるためのバランスを維持しています。

これを「生物多様性」といいます。

しかし今、人間の活動により発生した環境問題により、

地球に生きる多くの生き物たちが絶滅の危機に瀕しているのです。

10月に発売された『図解でわかる 14歳から知る生物多様性』(インフォビジュアル研究所)

では、地球だけがもつ奇跡の多様性を守るために、

今わたしたちが知るべきことを分かりやすく解説しています。

ここでは、その一部を抜粋し、紹介していきます。

今回は、地球上の生物が迎えようとしている危機について。

========================

38億年かけて進化した生物はいま6回目の大量絶滅を迎えている

広大な宇宙のなかで、生命の存在が確認されている星は、

地球以外にありません。私たちが住む地球は、多彩な生きものの営みに溢れた、

唯一無二の存在なのです。

~~~~~~~~~~~~~~

地球が誕生したのは、約46億年前。

生まれたばかりの地球は、1000℃以上もの高熱のマグマに覆われ、

とても生物が棲めるような環境ではありませんでした。

2億年以上かけて表面が冷やされると、海が生まれます。

この海のなかで最初の生命体が誕生したのは、約38億年前のことでした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

海中に生まれた小さな生命体は、進化を重ねていき、

約5億4000万年前のカンブリア紀には、

多様な生物が一挙に生まれる「カンブリア大爆発」が起こりました。

~~~~~~~~~~~~~~~

そして約5~4億年前から、

まず植物が、次いで昆虫類や両生類の祖先が、海から陸に上がりました。

生きものが陸上で暮らせるようになったのは、

約27億年前に大繁殖したシアノバクテリアが、

それまで地球になかった酸素を、光合成によってつくり始めたためでした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

何億年もかけて、海にたまった酸素は大気中に放出され、

上空にオゾン層を形成し、太陽から降り注ぐ強烈な紫外線を遮断します。

そのおかげで、海中でしか生きられなかった生きものたちが、

陸上に進出し、さらに進化していくことになったのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

こうして地球には、海にも陸にもさまざまな生物が溢れるようになりました。

しかし、地球の長い歴史のなかでは、7割以上もの生物種が同時に滅んだ「大絶滅」が、

過去に5回起こっています。

最初の大絶滅は、

〇オルドビス紀末(約4億4400万年前)に起こり、生物種の85%が絶滅しています。

2度目の〇デボン紀後期(約3億7000万年前)には82%

3度目の〇ぺルム紀末(約2億5000万年前)には史上最大の96%、

4度目の〇三畳紀末(約1億9960万年前)には76%、

そして5度目の〇白亜紀末(約6550万年前)には70%の生物種が滅んでしまったのです。

大絶滅が起きたのは、寒冷化や火山活動、隕石の衝突などによって、地球環境が大きく変化したためでした。それでも生物は、新たな環境に順応しようと進化を続け、新たな種を生み出してきました。

=========================================

地球生命は、過去5回の大絶滅を経験している。そしてまた、その危機が迫っている

例えば、私たち人類を含む哺乳類の祖先は、恐竜の全盛時代には、ネズミほどの大きさしかなく、恐竜から逃れて夜行生活を送っていました。しかし、最後の大絶滅で恐竜が滅びると、哺乳類は爆発的に進化を遂げ、大きさも姿形も多様な種が現れ、恐竜に代わって繁栄するようになったのです。

それから長い年月が流れたいま、再び大絶滅の危機が訪れるかもしれない、

とささやかれています。それも、過去の大絶滅のように自然現象によるものではなく、

私たち人類の活動が原因だというのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

約700万年前に地上に現れ、いまや生物界の頂点に立つ人類は、多様な生物とどのように関わり、どんな問題を引き起こしてきたのでしょう。

本書は、まず地球の宝である「生物多様性」について学び、

それを脅かす諸問題を考え、解決策を探っていきます。

6回目の大絶滅を食い止めるにはどうしたらよいのか

これから皆さんと一緒に考えていきましょう。

===============================

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます