一昨日にオオムラサキの卵が昨日あたりには孵化するかなぁ?

一昨日にオオムラサキの卵が昨日あたりには孵化するかなぁ?なーんてUPしていたところ今日の朝方早くになって、ようやく卵に穴が開きましたぁ。

やっぱ、陽射しが直接注ぐクソ暑いお外からクーラーの冷気がガンガン効いた室内へと取り込んだものですから、その分、孵化のタイミングが遅れたようです。

そして・・・

最初の餌となる柔らかなクワノハエノキ(リュウキュウエノキ)の葉っぱも十分に用意できているので、みんな早く出ておいでぇ。

一昨日にオオムラサキの卵が昨日あたりには孵化するかなぁ?

一昨日にオオムラサキの卵が昨日あたりには孵化するかなぁ?

この画像は今日の午後4時ごろに撮影したものです

この画像は今日の午後4時ごろに撮影したものです 今日は朝の4時42分から48分にかけて大西卓哉さんが搭乗するISS(国際宇宙ステーション)を追ってみました。

今日は朝の4時42分から48分にかけて大西卓哉さんが搭乗するISS(国際宇宙ステーション)を追ってみました。 と言う理由から、通常であれば避けるべき月を今朝は敢えて入れてから撮影してみました。

と言う理由から、通常であれば避けるべき月を今朝は敢えて入れてから撮影してみました。

思い返せば今年の2~3月ごろだったかなぁ?

思い返せば今年の2~3月ごろだったかなぁ?

今年はキバナツノゴマ(Ibicella lutea)こと悪魔の爪の実りが早い。

今年はキバナツノゴマ(Ibicella lutea)こと悪魔の爪の実りが早い。 今日は近くの山へ街灯パトロールへと出かけてみました。

今日は近くの山へ街灯パトロールへと出かけてみました。

と言うような虫もおらず、全くもって面白くなかった。

と言うような虫もおらず、全くもって面白くなかった。 だって頭の上には月齢が21.7とは言え明るい月が輝いていましたからね。

だって頭の上には月齢が21.7とは言え明るい月が輝いていましたからね。 先週の21日に連れて帰り強制採卵をしていたオオムラサキの♀が4日となる昨日、夕方の餌を与えようとしたところ残念な事に逝っちゃってました。

先週の21日に連れて帰り強制採卵をしていたオオムラサキの♀が4日となる昨日、夕方の餌を与えようとしたところ残念な事に逝っちゃってました。 でもって・・・

でもって・・・ 今日は、先日取り寄せたEHEIMの2215用のインペラーなどを組み直して復活させる事にしましたぁ。

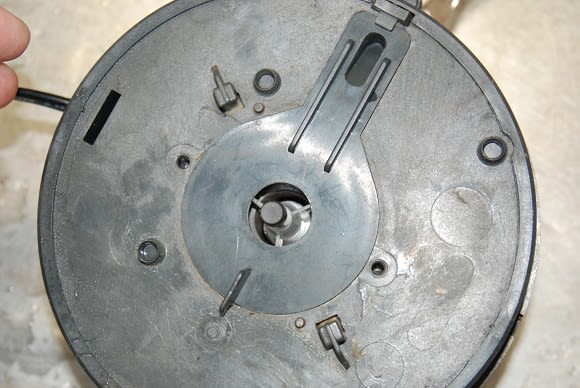

今日は、先日取り寄せたEHEIMの2215用のインペラーなどを組み直して復活させる事にしましたぁ。 それを濾過槽から取り外したモーターヘッド部分の裏側にある穴へと挿しこんで・・・・

それを濾過槽から取り外したモーターヘッド部分の裏側にある穴へと挿しこんで・・・・ 続いて、赤丸部分にカバーの先端を挿し込んでカバーを閉じます。

続いて、赤丸部分にカバーの先端を挿し込んでカバーを閉じます。 カバーを閉じれば、こんな感じでスピンドルのラバー部分だけが飛び出しています。

カバーを閉じれば、こんな感じでスピンドルのラバー部分だけが飛び出しています。 そこへスピンドルに挿したラバーをストッパー(パーツ名=スピンドル受け)の中心に入れるようにして取り付けます。

そこへスピンドルに挿したラバーをストッパー(パーツ名=スピンドル受け)の中心に入れるようにして取り付けます。

ここからが薬局での取り扱い商品であるワセリンの登場です。

ここからが薬局での取り扱い商品であるワセリンの登場です。 ワセリンを綿棒の先に乗せてモーターヘッドのOリング部分に塗布します。

ワセリンを綿棒の先に乗せてモーターヘッドのOリング部分に塗布します。

さぁ、ここまでの作業が終わったら濾過槽(タンク)にモーターヘッドを取り付けて、スイッチON。

さぁ、ここまでの作業が終わったら濾過槽(タンク)にモーターヘッドを取り付けて、スイッチON。 で、最後の最後に・・・・

で、最後の最後に・・・・ 虫って言うか、チョウを飼育している上で最も注意しないといけない事は病気への感染。

虫って言うか、チョウを飼育している上で最も注意しないといけない事は病気への感染。