公開中の「モリコーネ 映画が恋した音楽家」を先日観てきました。エンニオ・モリコーネについては亡くなったときにブログでご紹介していますが、晩年の彼をジュゼッペ・トルナトーレ監督が密着しており、本人のインタビュー映像と関係者の証言でつづったのがこの作品です。

既に「エンニオ・モリコーネ 自身を語る」という本で、本人の半生や思いなどを知ることができましたが、映画ではより時系列的に彼の人生を見つめることができます。トランペット奏者の父の指示によって音楽院に進み、やがて作曲を学んだ後、ポップスの編曲で糊口をしのぎ、やがて映画音楽を仕事の中心としていった様子が本人の口から、そして周囲のインタビューから明かされていきます。同じ音楽の道を歩むことになった父との葛藤、音楽院での「正統な」音楽教育を受けた人間が、B級とも言うべきマカロニ・ウェスタンの音楽で評価されたことに対する周囲と本人の複雑な思い、特に音楽院の恩師との関係などは、一つのドラマを見ているように感じました。もともとマカロニ・ウェスタンの仕事では偽名を使っていたくらいなので、本人にもある種の負い目のようなものがあったのかもしれません。

また、若き日に実験的な音楽(楽器だけでなく、様々な道具なども含めて)にトライしたことが、後の作曲に役立てられたことも知りました。マカロニ・ウェスタンの楽曲では口笛あり、金床ありという感じで効果音のような形で音が入っていますが、若き日の経験が本人の引き出しを作っていたように感じました。

映画音楽で評価されつつも、本人は時が来たら止めたいとずっと思っていたようです。トルナトーレ監督と初めて組んだ「ニュー・シネマ・パラダイス」についても最初はオファーに対して乗り気ではなかったものの、脚本を読んで作曲を決めたそうです。映画音楽については監督のイメージを具現化する立場ですから、さまざまな性格の監督と話し合いながら作品を作り上げていく苦労もあったかと思います。

だいぶ経ってから自身で作りたい交響楽と映画音楽が収斂していった、と述懐していますが、きっとそれはある種の境地に本人が達したということなのでしょう。また、ノミネートされながらもオスカーからは遠い日々が続いていましたが、2006年にそれまでの功績をたたえてアカデミー名誉賞を受賞しています。さらにタランティーノ作品で2015年に作曲賞を受賞しており、生涯現役を貫いたことを示すエピソードでもあります。オスカー像を一番の理解者であり、批評家であった夫人に対して掲げる映像は「やっと獲ったぞ」と心の中で叫んでいるようにも見えました。

本人のインタビューだけでなく、関係者の証言も大変興味深いものがありました。イタリア映画の監督、関係者、ジョン・ウィリアムズやハンス・ジマーといったハリウッドの映画音楽の巨匠、イーストウッドら俳優、そしてブルース・スプリングスティーンといったロック・ポップス界の人たちまで、それぞれが作品への経緯と本人への愛情をこめて、たっぷり語っています。

そしてこの映画、とにかくモリコーネ自身の言葉に含蓄があり、ノートに書き留めておきたくなるくらい心に響きました。ものを作る、何かを表現するといったことを生業に、そうでなくても生涯の楽しみとしている人にも、ぜひ観ていただきたい映画です。トルナトーレ監督らしく、2時間半という長い作品ではありますが、きっと得られるものはあると思います。

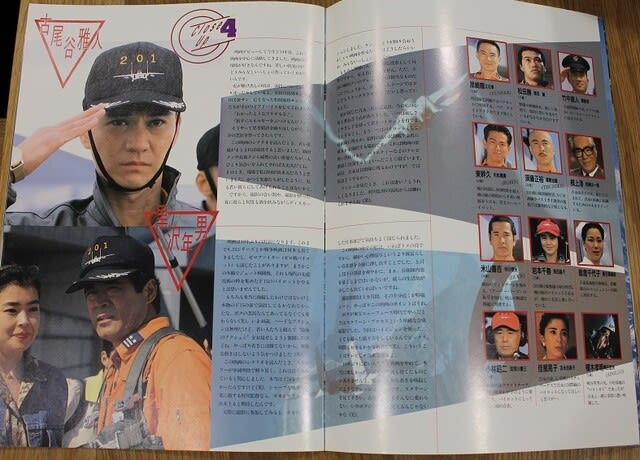

左が映画パンフ、右がインタビューによる自叙伝である「エンニオ・モリコーネ、自身を語る」

既に「エンニオ・モリコーネ 自身を語る」という本で、本人の半生や思いなどを知ることができましたが、映画ではより時系列的に彼の人生を見つめることができます。トランペット奏者の父の指示によって音楽院に進み、やがて作曲を学んだ後、ポップスの編曲で糊口をしのぎ、やがて映画音楽を仕事の中心としていった様子が本人の口から、そして周囲のインタビューから明かされていきます。同じ音楽の道を歩むことになった父との葛藤、音楽院での「正統な」音楽教育を受けた人間が、B級とも言うべきマカロニ・ウェスタンの音楽で評価されたことに対する周囲と本人の複雑な思い、特に音楽院の恩師との関係などは、一つのドラマを見ているように感じました。もともとマカロニ・ウェスタンの仕事では偽名を使っていたくらいなので、本人にもある種の負い目のようなものがあったのかもしれません。

また、若き日に実験的な音楽(楽器だけでなく、様々な道具なども含めて)にトライしたことが、後の作曲に役立てられたことも知りました。マカロニ・ウェスタンの楽曲では口笛あり、金床ありという感じで効果音のような形で音が入っていますが、若き日の経験が本人の引き出しを作っていたように感じました。

映画音楽で評価されつつも、本人は時が来たら止めたいとずっと思っていたようです。トルナトーレ監督と初めて組んだ「ニュー・シネマ・パラダイス」についても最初はオファーに対して乗り気ではなかったものの、脚本を読んで作曲を決めたそうです。映画音楽については監督のイメージを具現化する立場ですから、さまざまな性格の監督と話し合いながら作品を作り上げていく苦労もあったかと思います。

だいぶ経ってから自身で作りたい交響楽と映画音楽が収斂していった、と述懐していますが、きっとそれはある種の境地に本人が達したということなのでしょう。また、ノミネートされながらもオスカーからは遠い日々が続いていましたが、2006年にそれまでの功績をたたえてアカデミー名誉賞を受賞しています。さらにタランティーノ作品で2015年に作曲賞を受賞しており、生涯現役を貫いたことを示すエピソードでもあります。オスカー像を一番の理解者であり、批評家であった夫人に対して掲げる映像は「やっと獲ったぞ」と心の中で叫んでいるようにも見えました。

本人のインタビューだけでなく、関係者の証言も大変興味深いものがありました。イタリア映画の監督、関係者、ジョン・ウィリアムズやハンス・ジマーといったハリウッドの映画音楽の巨匠、イーストウッドら俳優、そしてブルース・スプリングスティーンといったロック・ポップス界の人たちまで、それぞれが作品への経緯と本人への愛情をこめて、たっぷり語っています。

そしてこの映画、とにかくモリコーネ自身の言葉に含蓄があり、ノートに書き留めておきたくなるくらい心に響きました。ものを作る、何かを表現するといったことを生業に、そうでなくても生涯の楽しみとしている人にも、ぜひ観ていただきたい映画です。トルナトーレ監督らしく、2時間半という長い作品ではありますが、きっと得られるものはあると思います。

左が映画パンフ、右がインタビューによる自叙伝である「エンニオ・モリコーネ、自身を語る」