脳が機械の体動かす

神経反応もとに遠隔指令

2016/1/3 3:30 日経朝刊

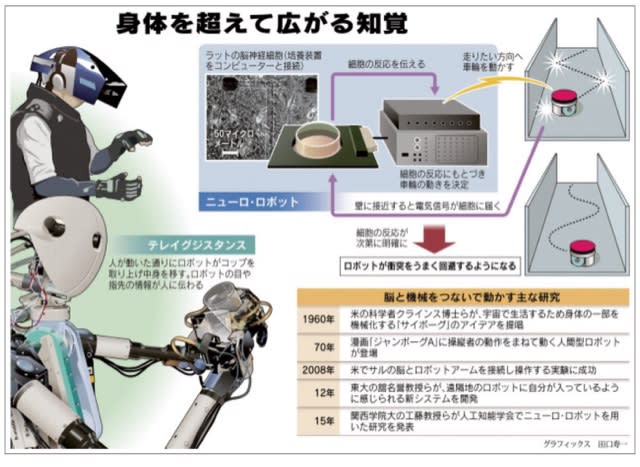

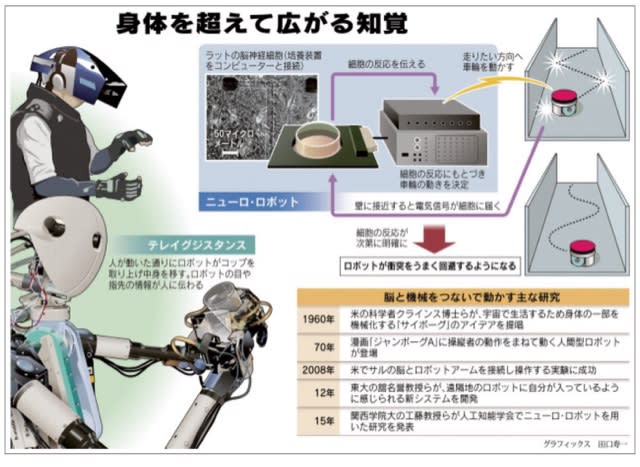

2029年、脳をコンピューターに接続する「電脳化」技術が普及している――。人気SF漫画「攻殻機動隊」が描く未来図だ。先端科学の現場で今、その一端が実現しつつある。実験室では動物の神経細胞で動くロボットや、遠くのロボットと感覚を共有できるシステムが動いている。生物の頭脳とロボットの身体を空間を超えてつなげる技術は、「存在」という言葉の意味を変えるかもしれない。

兵庫県三田市にある関西学院大学の一角。細い通路を、車輪を持つ小型ロボットが行き来する。何度も壁にぶつかるが、15分ほどみていると、衝突を回避しながらスムーズに動けるようになった。

このロボット、実は数メートル先にあるラットの脳神経細胞によって動いている。工藤卓教授らが開発した「ニューロ・ロボット」だ。

脳から取り出した神経細胞をガラス皿で培養し、底に並んだ電極でその活動を検出。その活動パターンに基づいて、無線でロボットに指令を送る。ロボットが壁を検知すると情報が無線でコンピューターへと届き、神経細胞に伝わる。もとのラットはすでに死んでいるが、その神経細胞はロボットという新たな体を持つことになった。

培養された細胞が「壁を避けよう」と考えているわけではない。右または左から「壁が近づいている」という情報に対し、何らかの反応を返すだけだ。はじめは右と左の区別がつきにくいが、次第に左右で異なる反応をするようになる。

細胞が「右壁が近づいた」との反応を示したらロボットを左に、「左壁が近づいた」なら右に向けるよう、コンピューターが指令を出す。

「ニューロ・ロボットの動きは、神経細胞が周囲の環境に対してどう振る舞うかを示している」と工藤教授は話す。同じ情報が繰り返し入ってくると細胞の反応は次第に強化される。左右それぞれの壁に対する反応がクリアになり、ロボットは衝突を回避できるようになる。

ただそうした強化が起きた後も、ロボットは時々壁の前で考え込んだように立ち止まることがある。はたと気づいてまた動き出したりもする。その動きは、機械というより動物のようだ。

生物は、時に原則から外れた意外な動きをする。工藤教授は「神経細胞のネットワークが行う計算は通常の電子回路とは違い、確率的に揺れ動いている」とみる。

情報工学分野では長年、脳の機能を取り込んだニューロコンピューターの研究が進められてきた。脳と機械を直接つなぐ試みは、これまで解明されていない脳神経細胞の複雑な働きをあぶり出す。コンピューターの新たな進化につながるかもしれない。

脳を離れたところにある機械と結ぶ試みは、人間でも進んでいる。脳細胞を直接機械につなぐのは難しいが、遠隔現実感(テレイグジスタンス)の技術を使えば可能だ。

東京大学の舘暲名誉教授らが開発したヒト型ロボット「テレサ」は、ヒトの動きをそっくりまねる。操縦する人は眼鏡型のディスプレーをかけ、特殊な手袋をはめる。ディスプレーにはテレサの視界が映り、手にはテレサがつかんだ物の感触が伝わる。まるで自分がテレサになって、テレサがいる場に立っているかのような感覚で作業できる。

現在注力しているのが、触覚を人の手に伝える装置だ。視覚が光の三原色に分解できるように、触覚も振動・圧力・温度の3つの要素に分解できることがわかってきた。3つの要素を伝える素子を指の周囲に付け、現実感の高い触覚の実現を目指している。

「遠隔地のロボットに入り込んで動けるようになれば、人の暮らしは大きく変わる」と舘名誉教授は話す。たとえば田舎に住みながら、都市にあるロボット端末に接続して都市部の工場で働くといったことが可能になる。通勤も出稼ぎも必要ない。国や地域の条件に左右されない働き方が実現する。将来、テレサを宇宙船に乗せることができれば、自宅にいながら宇宙旅行ができるようになるだろう。

ニューロ・ロボットも、細胞と機械の距離に制限はない。研究チームは、大阪にある神経細胞で東京のロボットを動かす実験に成功した。

動物の頭脳とロボットの体をつなぐ技術は、「体が脳から離れて動く」という、動物がかつて経験したことのない状況をつくり出した。技術が開く新たな世界は、人間の存在とは何かを問い直す。知覚が自分の体を超えて広がっていく。そんなSF顔負けの時代が近づいている。急速に進歩する科学技術から、今年も目が離せない。

(出村政彬)

神経反応もとに遠隔指令

2016/1/3 3:30 日経朝刊

2029年、脳をコンピューターに接続する「電脳化」技術が普及している――。人気SF漫画「攻殻機動隊」が描く未来図だ。先端科学の現場で今、その一端が実現しつつある。実験室では動物の神経細胞で動くロボットや、遠くのロボットと感覚を共有できるシステムが動いている。生物の頭脳とロボットの身体を空間を超えてつなげる技術は、「存在」という言葉の意味を変えるかもしれない。

兵庫県三田市にある関西学院大学の一角。細い通路を、車輪を持つ小型ロボットが行き来する。何度も壁にぶつかるが、15分ほどみていると、衝突を回避しながらスムーズに動けるようになった。

このロボット、実は数メートル先にあるラットの脳神経細胞によって動いている。工藤卓教授らが開発した「ニューロ・ロボット」だ。

脳から取り出した神経細胞をガラス皿で培養し、底に並んだ電極でその活動を検出。その活動パターンに基づいて、無線でロボットに指令を送る。ロボットが壁を検知すると情報が無線でコンピューターへと届き、神経細胞に伝わる。もとのラットはすでに死んでいるが、その神経細胞はロボットという新たな体を持つことになった。

培養された細胞が「壁を避けよう」と考えているわけではない。右または左から「壁が近づいている」という情報に対し、何らかの反応を返すだけだ。はじめは右と左の区別がつきにくいが、次第に左右で異なる反応をするようになる。

細胞が「右壁が近づいた」との反応を示したらロボットを左に、「左壁が近づいた」なら右に向けるよう、コンピューターが指令を出す。

「ニューロ・ロボットの動きは、神経細胞が周囲の環境に対してどう振る舞うかを示している」と工藤教授は話す。同じ情報が繰り返し入ってくると細胞の反応は次第に強化される。左右それぞれの壁に対する反応がクリアになり、ロボットは衝突を回避できるようになる。

ただそうした強化が起きた後も、ロボットは時々壁の前で考え込んだように立ち止まることがある。はたと気づいてまた動き出したりもする。その動きは、機械というより動物のようだ。

生物は、時に原則から外れた意外な動きをする。工藤教授は「神経細胞のネットワークが行う計算は通常の電子回路とは違い、確率的に揺れ動いている」とみる。

情報工学分野では長年、脳の機能を取り込んだニューロコンピューターの研究が進められてきた。脳と機械を直接つなぐ試みは、これまで解明されていない脳神経細胞の複雑な働きをあぶり出す。コンピューターの新たな進化につながるかもしれない。

脳を離れたところにある機械と結ぶ試みは、人間でも進んでいる。脳細胞を直接機械につなぐのは難しいが、遠隔現実感(テレイグジスタンス)の技術を使えば可能だ。

東京大学の舘暲名誉教授らが開発したヒト型ロボット「テレサ」は、ヒトの動きをそっくりまねる。操縦する人は眼鏡型のディスプレーをかけ、特殊な手袋をはめる。ディスプレーにはテレサの視界が映り、手にはテレサがつかんだ物の感触が伝わる。まるで自分がテレサになって、テレサがいる場に立っているかのような感覚で作業できる。

現在注力しているのが、触覚を人の手に伝える装置だ。視覚が光の三原色に分解できるように、触覚も振動・圧力・温度の3つの要素に分解できることがわかってきた。3つの要素を伝える素子を指の周囲に付け、現実感の高い触覚の実現を目指している。

「遠隔地のロボットに入り込んで動けるようになれば、人の暮らしは大きく変わる」と舘名誉教授は話す。たとえば田舎に住みながら、都市にあるロボット端末に接続して都市部の工場で働くといったことが可能になる。通勤も出稼ぎも必要ない。国や地域の条件に左右されない働き方が実現する。将来、テレサを宇宙船に乗せることができれば、自宅にいながら宇宙旅行ができるようになるだろう。

ニューロ・ロボットも、細胞と機械の距離に制限はない。研究チームは、大阪にある神経細胞で東京のロボットを動かす実験に成功した。

動物の頭脳とロボットの体をつなぐ技術は、「体が脳から離れて動く」という、動物がかつて経験したことのない状況をつくり出した。技術が開く新たな世界は、人間の存在とは何かを問い直す。知覚が自分の体を超えて広がっていく。そんなSF顔負けの時代が近づいている。急速に進歩する科学技術から、今年も目が離せない。

(出村政彬)