その前に、以外意外(誤字でした)にパソコンなどの発信や返信で、あれ?どっちだっけと思う場面があります。

それは「表記」と「標記」の違いについてです。同音異義語は、使い方があやふやになりがちですが、漢字一つひとつが持つ意味を正しく理解していれば間違えることはないのでしょう。しかしながら、パソコンやスマホの普及で文字を書かなくなり、簡単な漢字でも忘れることも多くあります。分からない字はスマホやパソコンで検索しているのではないでしょうか?私もその一人です。

まずは二つの言葉、それぞれの意味を説明します。

「表記」とは「おもてに書くこと。その書かれたもの。また、字や記号で書き表すこと」とあります。

「標記」とは「めじるしとする符号。また、その符号をつけること。標題として書くこと。またそのことがら」とあります。一般的には「表記」は文字や記号を書き表すことを意味する場合に多く使用され、「標記」はメールや文章のタイトルを指す場合が多いのです。

又は「首題」を使われる方もいます。社内ではこんなこともつぶやいていました。

・・・・

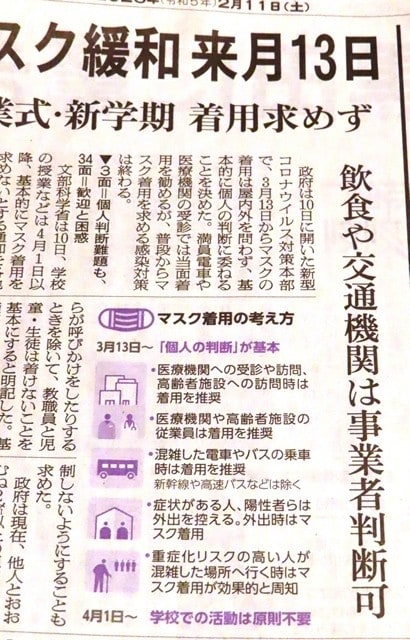

今日は標記の内容で、政府が発表した来月13日からのマスクの着用が「個人の判断」任せることになりました。実際には店や施設の判断が優先されるとのことです。政府は個人がマスクをするかしないかは、個人に押し付けたもので非常に難しいものがあります。

あの多額の国税を投入されて全戸配布したアベノマスクも押し付けだったのかも知れません。我が家にも使わず(使えず)に4枚も残っています。こんな時代もあったと記念に?保存しています。

まぁ~いろいろと推移があって今日に至ったのでしょう。特に大きな副反応も無く5回目のワクチン接種も終えました。

情報が正確に入って来ない?⇒うわさ⇒不安⇒文句になってしまいます。なんで、どうして?など関連付ける「リンク機能」があいまいに感じてしまいます。

先ずは「リンク」とはです。英語では「link」で、「鎖」「繋がり」「関連付ける」などの意味です。ナッジ「nudge」は「行動を促す手法」の意味があります。

PCのホームページや報告事項などに細かい説明はリンクを付けているのは日常ですが、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼んで、これを略した言葉がリンクです。便利なツールで検索などをせずにダイレクトに他ページへのアクセスを行えます。

ブログでも同じくご紹介したい方の内容はリンクさせていただき、その方のブログに飛んで行けます。

「更にバーコードは何となく理解できますがQRコードのシクミは良く分かりません。四角い中の模様で?たくさんの情報量が入っている不思議さです。アナログ人間の年寄りには限界を感じます。そのうちブログもタイトルだけでQRコードだけになるのかも?」

もう一つは「ナッジ」です。例えば「店長おすすめ」といった文字が書かれているのをみて、思わずそのメニューを注文してしまったということはありませんか?ちょっとしたきっかけを与えることで、行動を促す手法を「ナッジ」(nudge)」と言います。

私はこの手には良く乗ってしまいます。「人気ナンバーワン」とか、「本日のおすすめ」「売れています!」「今日はお買い得」などの表示で買い求めたりもします。

いま、私は長年の生活や仕事スタイルが染み込んでいて、頭では分かっていても価値観を変えて「すべてを実践するのは大変だ」と感じています。PC上と同じように私の頭にもリンク機能があれば、ストレスなく異なった場面の生活につながり、新たらしい生活様式が実践できるかとお思いますが、もう上手にリンク(つながり)することができません。

あるコマーシャルで、こまどり姉妹さんが「私もリニューアルできないかしら?」とありましたが、具志堅さんは「イヤイヤ」がこたえでした。

どっちを取れば良いの? 今いわれているマスクを外した「新しい生活様式」を実践するには、どうも矛盾する二つの拘束(ダブルバインド)を感じているからです。例えばコロナ禍によりできるだけ家にいるようにと在宅勤務が求められている一方で、リスクを抑えつつ経済活動も再開するようにと自粛解除ともとらえるような発言があったりして、正反対に思えるさまざまな要請に心の整理がついていけないからです。

さらに、「新しい生活様式」には個人の意識だけでなく、根本的に社会のルールや認識が変わらなければできないことも含まれているのでしょう。マスクの取り扱いも同じです。例えば時差出勤も在宅勤務は会社が認めないとできないことですが、社においては必要最低限の出社であり、基本的には在宅勤務をするようにと要請され認められていましたので、その分一歩踏み出した感がありました。こうしたルールをつくる際に役に立つのが「ナッジ」だと感じました。

例えば、「ナッジ」は行列の整理や混雑緩和にも有効であり、人との間隔をあけるため、スーパーのレジ前に、並ぶ位置をテープなどで記しする工夫です。これは分かりやすい良い事例かと思います。

*画像はネットより拝借

*画像はネットより拝借

今回の政府の発表ではマスクを外すのは個人や事業者の判断と言われても、行政や専門家の意見(指示)ではなく中途半端に責任を押し付けているような気もいたします。

センターラインの無い道路を右でも左でもどちらでも走って良いと言われているような感じです。

これはちょっと押す「ナッジ効果」とは異なるような気もいたします。どちらを選べば良いの?と思ってしまいます。

私はもう、マスク文化?に慣れてしまいました。年齢的には違和感は感じません。東京都のコロナ感染者数の減少傾向にあります。やがてはあのコロナ禍時代と言わる日が来るのでしょう。

難しい外来語を並べてしまいましたが、急な生活の変化には慣れない私のような方も多いかと思います。

今、道志から帰宅しました。この内容は後日ご紹介いたします。

Hiro