奈良散策 第697弾

1月19日に奈良県河合町にある廣瀬神社に行った後、広陵町役場の横にある広陵町文化財保存センターに行ってみました。

広陵町文化財保存センターの外観です。

中にはこんな風に多くの埴輪が展示されていました。大部分は馬見丘陵にある巣山古墳で、そのほか、馬見丘陵の西側にある牧野古墳の出土品も展示されていました。

入ってすぐに目に付くのはこの大きな舟です。これは模造品ですが、木の部分が巣山古墳の濠の片隅から発掘されたようです。

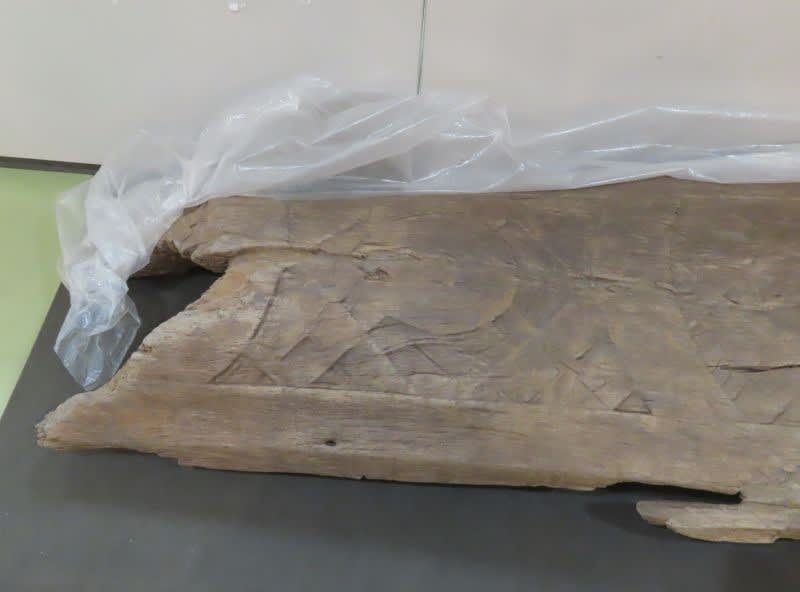

部屋の片隅に実際に発掘された舟の前方部分(竪板)が置かれていました。係の人に中を見せていただきました。とても古墳時代のものとは思えないぐらい完璧に残っています。表面には何か彫刻がされているようです。この舟は喪舟で、「大和葛城の大古墳群 馬見古墳群」によると、「葬送にかかわる葬具で舟形の上に棺を載せたものと考えられる」とのことです。

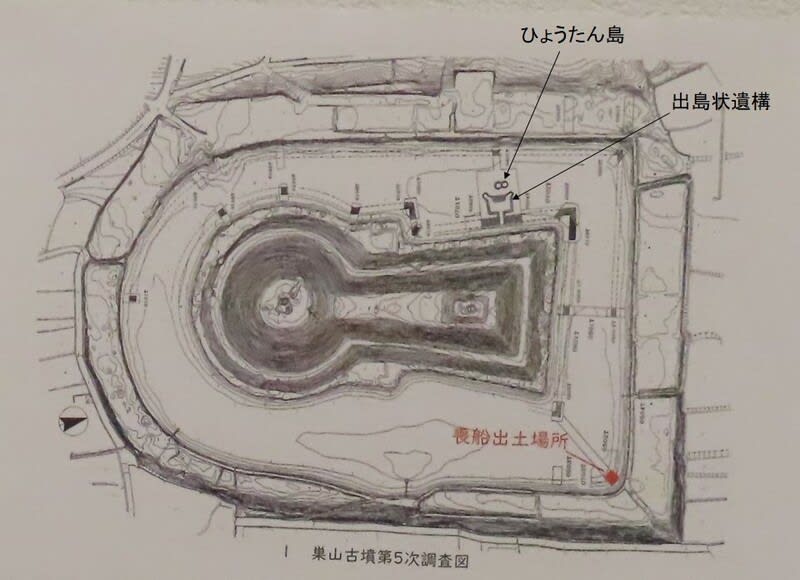

「出島状遺構 巣山古墳調査概報」によると、現状では前方部の頂上部分に大きな盗掘抗が残っているだけですが、大正末から昭和初めの調査によると、竪穴式石室2基が確認されたそうです。明治時代の盗掘で多数の遺物が出土しているようですが、この古墳が注目されているのは濠の中に出島状遺構とひょうたん島の構造が見られ、ここから多くの埴輪が出土したことのようです。

出島状から出土された水鳥形埴輪です。鼻の穴まで掘られています。コハクチョウを真似たとのことですが、本当にそうなのかな。

これは柵形埴輪。

そして、これは蓋形埴輪で、かなり大きなものです。

それから家形埴輪。どの埴輪も大きく、あまりにも立派なので驚きました。

こちらは牧野(ばくや)古墳からの出土品です。ここは非埋葬者として敏達天皇の子である押坂彦人大兄皇子が推定されている古墳です。

これらはすべて馬に取り付ける金具のようです。

そして、これは鐙(あぶみ)です。

動物の埴輪としてはこんなイノシシの形の埴輪も展示されていました。

係の人に説明していただいたので大変良く分かりました。お忙しいのに、どうも有難うございました。