断捨離でこんなものが出てきました。

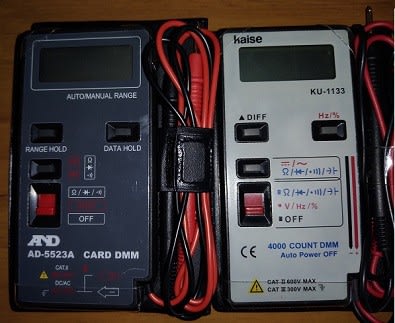

テスターです。

しかもアナログ式・・・

いつのものでしょう。

たぶん、会社に入る前後40年以上前じゃないでしょうか・・・

今はほとんどが、デジタル表示ありの薄っぺらいテスターになってしまいました。

わが家にもコレが2つも残っています。

先日テレビでアナログレコードのレコード針の売り上げが伸びているという

話題がありました。

レコードプレーヤー自身も、ターンテーブルを正確に回すために

技術革新しているそうです。

デジタルとアナログの融合が始まっています。

デジタルは、どうしても有限のサンプリング周期と分解能によって、

連続サンプリングのアナログにはかなわないところがあります。

私が会社に入ったのは、ちょうどアナログがデジタルに置き換わりつつある時代でした。

デジタルICを手足とするCPUもまだ4ないしは8ビットの世界でした。

自然現象を測定するサンプリング周期も1秒間に10回程度。

なので、50Hzの交流電源の測定はできず、アナログの測定器が使われていました。

でも、いまでは簡単な測定器でさえm秒、μ秒のサンプリングができ、

交流測定も可能になりました。

ただし交流波形も無限に拡大していけばサンプリング周期分はギザギザです。

目覚ましいCPUの高速化、通信速度の高速化によって、

いたるところに飛んでいる高い周波数の電波が

測定器にとっては、不要なノイズとして飛び込んで、

測りたい信号とノイズをデジタル的に分離しなければ(ほぼ)正確な測定ができなくなりました。

アナログなら、そんな高い周波数のノイズは感知できません。

デジタルでは、たまたまノイズが入った時も反応してしまい、

それが過去の値と比べて正しいのかどうかを判断することが必要になります。

そんなソフトウェアを組み込むために、私もずいぶん苦労しました。

今、アナログ式のテスターを見て、

かつての苦労を思い出します。

アナログテスターが、次の不燃ごみの日に出されるように

そんなアナログ時代の面々(私も含め)も進歩の早いデジタル社会から

退場させられていくんだなぁ・・・