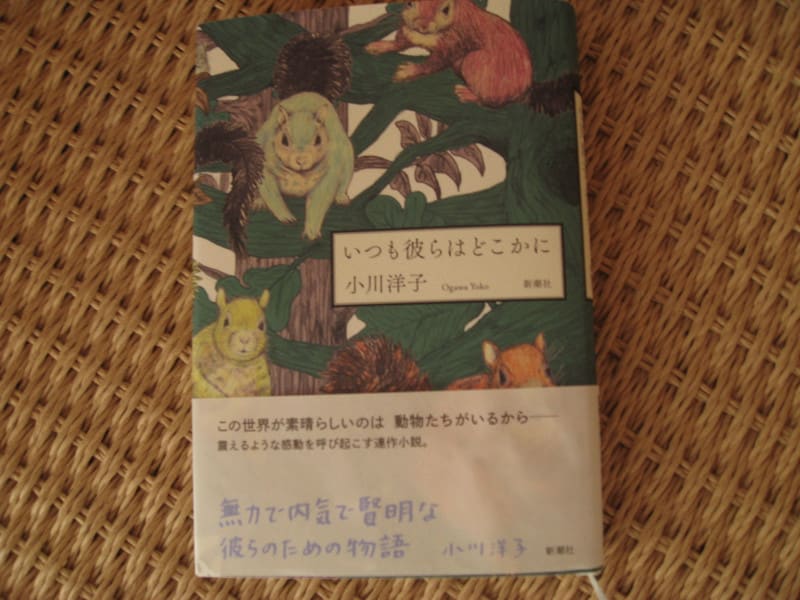

小川洋子の新刊「いつも彼らはどこかに」です。現代日本の純文学を代表する作家ですが、私は彼女のファン。ハードカバーの本は滅多に買いませんが(面白くない本が多いし、ハードカバーの重みに見合わない内容だと、買った後、腹がたって後悔するので)、小川洋子なら迷わず買えます。

さて、この短編集は動物が隠れたスパイスのように、作品の背後に見え隠れしています。それも犬や猫といったありふれたものでなく、ビーバー、架空の動物ハモニカうさぎ(手を口に持っていくしぐさがハーモニカを吹いているようだからって!)、チーター、蝸牛などなどです。小川洋子らしく詩情あふれ、同時に奇妙な異世界を描いていますが、私が最も気に入ったのは、「ビーバーの小枝」という作品。

これは作者自身が、「ほとんど実話です」と明かしていますが、一人の作家が自分の本を長年に渡って訳していた翻訳家の死をきっかけに、異国の深い森の中にある彼の家を訪れることに。そこには、翻訳家の息子と彼の恋人がいて、作家は言葉がおぼつかないながらも、外国人の彼らと交流をかわすのですが、ふと森の中で小枝を拾うことに。それは、皮がすっかりむけられ、つるつるとしたオブジェを思わせるもの。ビーバーが歯でかじったものと教えられ、また翻訳家が、小説を翻訳する際、その小枝を机の上で儀式のように並べ替えたものだとも知らされます。

このビーバーの小枝を持ちかえった作家。小説の最後はこう締めくくられています。「その小枝は、ビーバーの骨の隣に置かれている。書きかけの小説の前に座り、昨日までの分を読み返そうとして呼吸が整うのを待っている間、あるいは誰もが寝静まった真夜中、どうにも行き先が見えず立ち往生し、ついため息をもらしてしまうような時、ビーバーを見やる。小枝を掌に載せ、しばらくじっとしている。するといつか訪ねた遠い森の風景がよみがえってくる。・・・・・・もう決して会えない人も、たぶん二度と会うことはないだろうと思う人も、骨の姿でしか出会えないものも、隔てなく私の胸の中に浮かんでくる。皆。自分の仕事をしている。私は小枝を置き、再び小説を書き始める」。