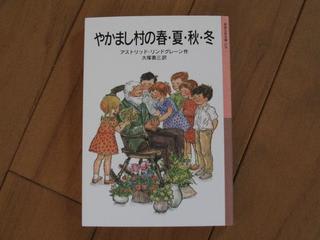

「やかまし村の春・夏・秋・冬」 アストリッド・リンドグレーン作。 岩波少年文庫

「長くつ下のピッピ」で知られるリンドグレーンの本当の代表作だといわれている「やかまし村シリーズ」。といっても、実のところ、このシリーズを読んだことはおろか、名前さえも知らなかった私。

三部作からなる、同シリーズを読んだのも、ここ数か月のことなのだけど、とってもハートフルで面白い本なのだ。

スウエーデンの農村地帯を舞台に、山深い(と思われる)村に住む、たった6人の子供たち。うち、主人公の女の子リーサと二人の兄弟の外、あと三人の子供たちも隣り合った家々に住んでいるというのだから、信じられないほど牧歌的で、理想的な小世界。

こんなに小さな世界で、子供たちがそれぞれ仲が良く、豊かな遊びを繰り広げるなんて、ほとんど神話の領域としか思えないほど。ギリシアのダフニスとクロエの物語をさらに、幼年時代にさかのぼらせたものと思ってしまうほど、リーサたちの世界は楽し気で、現実に存在するとは思えないほど。

それでも、やっぱり何十年も前のスウェーデンの田舎の子供たちの姿も浮かび上がってくるのだから、読者の子供たちの心をとらえて離さないのも、当たり前。

リーサたちも、もちろんケンカもします。しかし、決して傷つけあうことはしないし、現実の苛酷な世界からは隔絶されたユートピアに遊んでいるような幸福感が、物語全編を漂っているのです。 ああ、私も、やかまし村の子供になりたいなあ。 勉強しないですむし、色々面白い遊びを考えて、暮らすのは楽しそう!

P.S このシリーズが出ている岩波書店が、夏の読書フェアとして本の片隅に用意していた応募券。ふと買った本の裏表紙にあるのを、これまたふと見つけて応募してみたところ、ブックカバーが当たりました。

地図のイラストが描かれたブックカバー…なんでも、「岩波少年文庫サイズ」なのだそう。ふうん。ブックカバーなんて使ったことないのだけれど、キャンバス地に書かれた地図っていいね。 これから、使わせていただきませう。

中身のフィリングをつめたチキンの上から、タラ~リとオリーブオイルをかけてゆきま~す。 私たち母娘の外、Kさん、Iさんそれぞれが、自分の鶏を料理して、オ~ブンに入れていくのですが、これがなかなかの一仕事。

中身のフィリングをつめたチキンの上から、タラ~リとオリーブオイルをかけてゆきま~す。 私たち母娘の外、Kさん、Iさんそれぞれが、自分の鶏を料理して、オ~ブンに入れていくのですが、これがなかなかの一仕事。 で、待ち時間に、Kさんがクリスマスのためにいくつも焼いていたシュトーレンの最後、という「貴重」なお菓子と紅茶でティータイム

で、待ち時間に、Kさんがクリスマスのためにいくつも焼いていたシュトーレンの最後、という「貴重」なお菓子と紅茶でティータイム