2月28日に、いきなり話してきたのは、坂本龍馬でした。

そして、次の日の朝に話してきたのは、イラタの神(天之御中主之神)でした。

話したいことがある。

どなたですか?

イラタだ。

Iは、明治の志士達のところに行っていたな。

かつての変革の時に、私達神のことがわかってくれた人達だった。

土になってしまってから、もう150年は経ったのだろう。

だから、神にしたよ。

元々、神の使いだったからな。

普通はすぐに八階層(の神)になるのだが、土佐の坂本龍馬も最近神にしたから、今年の神の会議で、伊藤博文もいいだろうとなったら、一蓮托生となったよ。

薩摩の西郷隆盛は、まだだよ。

来年だろうな。

今川義元も神になったよ。

徳川家康もだ。

霊界が無くなって、菩薩界にいると、毎日が退屈だから、神の志願者が増えたのだよ。

怒っている神様は、霧島神宮の祭神でした。

少し前の幕末の志士達の話の続きになるようです。

2019,2,28の記事の抜粋をします。

そして、次の日の朝に話してきたのは、イラタの神(天之御中主之神)でした。

話したいことがある。

どなたですか?

イラタだ。

Iは、明治の志士達のところに行っていたな。

かつての変革の時に、私達神のことがわかってくれた人達だった。

土になってしまってから、もう150年は経ったのだろう。

だから、神にしたよ。

元々、神の使いだったからな。

普通はすぐに八階層(の神)になるのだが、土佐の坂本龍馬も最近神にしたから、今年の神の会議で、伊藤博文もいいだろうとなったら、一蓮托生となったよ。

薩摩の西郷隆盛は、まだだよ。

来年だろうな。

今川義元も神になったよ。

徳川家康もだ。

霊界が無くなって、菩薩界にいると、毎日が退屈だから、神の志願者が増えたのだよ。

🐶 幕末の志士達 その2

坂本龍馬が話してきたのは、2月28日だったので、私が記事を作っていたからだと思いました。

土に還って、150年経ったのだな。

どなたですか?

私は新しく神になった坂本龍馬だよ。

かつての盟友達がこぞって神になって嬉しいよ。

世界は、忘れてしまうかもしれないが、サンタクロースもよみがえったように、幕末の志士達も、新しい時代に向かっていきたいと思っている。

理(ことわり)だということだな。

利他の心でいてくれるから、このように話が出来るのだと思う。

なかなか無にはなれないものだよ。

私は文句ばかり言っていたからな。

幕府に対してだが、、、

長州の桂小五郎とよく話したよ。

薩摩の西郷隆盛ともだ。

血とかではない、熱い繋がりだったな。

リストアップしたらいいよ。

何をですか?

友達のだ。

本当にわかってくれる人は、そうそうはいないだろうからな。

血の繋がりは、あくまでも「はらから」ということで、魂の繋がりの方が強いからな。

私は、過去記事の坂本龍馬の話を探していました。

「かつこ内親王2」の2014,11,17の記事なので、4年以上前ですね。

11月6日

イラタの神(天之御中主之神)

新しい顔触れが、八階層の神になったぞ。

ミタアカの神(福澤諭吉)もなったし、板垣退助もなった。

勝海舟もいたな。明治の偉人達は、神になったのだ。

狭い中でなっているのは、当時も友達の輪があったからだ。

明治の偉人達は繋がっていたのだな。

八階層の神には、意外とすぐなれるぞ。

その上にいくのが大変なのだ。生まれ変わったりするからな。

カラツの神は、本当にスゴいことなのだ。私が引き上げたのもあるが、それだけの働きをしてくれた。感謝しているぞ。

私は明治の偉人達に、友達の輪があったことに驚きました。

そして、少し前に話したミタアカの神(福澤諭吉)の話がここに繋がるとも思いませんでした。

🌟福澤 諭吉(ふくざわ ゆきち、天保5年12月12日(1835年1月10日)-明治34年(1901年)2月3日)

🌟板垣 退助(いたがき たいすけ、天保8年4月17日(1837年5月21日) -大正8年(1919年)7月16日)

🌟勝 海舟(かつ かいしゅう) /勝 安芳(かつ やすよし、文政6年1月30日(1823年3月12日-明治32年(1899年)1月19日)

並べてよく見ると、同じ時代に生きた人達なのだなと、改めて思ったので、会おうと思えば会えるということは、繋がりはあったのかもしれないと思ったのです。

私は、イラタの神に坂本龍馬はどうなのか?を聞くと、

イラタの神

坂本龍馬はまだだろう。柄(つか)を引き抜いたので、怒っている神がいるからな。

と言ったのですね。

坂本龍馬を調べて、ずいぶん前の記事にしたのですが、高千穂の山頂の天逆鉾(あめのさかほこ)を引き抜いた話は有名みたいです。

🌟坂本 龍馬(さかもと りょうま、天保6年11月15日(1836年1月3日) -慶応3年11月15日(1867年12月10日))

天逆鉾(あめのさかほこ)は、日本の中世神話に登場する矛である。

宮崎県高原町の霊峰高千穂峰の山頂に突き立てられている。

新しい顔触れが、八階層の神になったぞ。

ミタアカの神(福澤諭吉)もなったし、板垣退助もなった。

勝海舟もいたな。明治の偉人達は、神になったのだ。

狭い中でなっているのは、当時も友達の輪があったからだ。

明治の偉人達は繋がっていたのだな。

八階層の神には、意外とすぐなれるぞ。

その上にいくのが大変なのだ。生まれ変わったりするからな。

カラツの神は、本当にスゴいことなのだ。私が引き上げたのもあるが、それだけの働きをしてくれた。感謝しているぞ。

私は明治の偉人達に、友達の輪があったことに驚きました。

そして、少し前に話したミタアカの神(福澤諭吉)の話がここに繋がるとも思いませんでした。

🌟福澤 諭吉(ふくざわ ゆきち、天保5年12月12日(1835年1月10日)-明治34年(1901年)2月3日)

🌟板垣 退助(いたがき たいすけ、天保8年4月17日(1837年5月21日) -大正8年(1919年)7月16日)

🌟勝 海舟(かつ かいしゅう) /勝 安芳(かつ やすよし、文政6年1月30日(1823年3月12日-明治32年(1899年)1月19日)

並べてよく見ると、同じ時代に生きた人達なのだなと、改めて思ったので、会おうと思えば会えるということは、繋がりはあったのかもしれないと思ったのです。

私は、イラタの神に坂本龍馬はどうなのか?を聞くと、

イラタの神

坂本龍馬はまだだろう。柄(つか)を引き抜いたので、怒っている神がいるからな。

と言ったのですね。

坂本龍馬を調べて、ずいぶん前の記事にしたのですが、高千穂の山頂の天逆鉾(あめのさかほこ)を引き抜いた話は有名みたいです。

🌟坂本 龍馬(さかもと りょうま、天保6年11月15日(1836年1月3日) -慶応3年11月15日(1867年12月10日))

天逆鉾(あめのさかほこ)は、日本の中世神話に登場する矛である。

宮崎県高原町の霊峰高千穂峰の山頂に突き立てられている。

山頂部は、霧島東神社(宮崎県高原町鎮座、霧島六所権現の一社)の飛び地境内であり、天逆鉾は同社の社宝である。

1866年、坂本龍馬が妻のお龍(りょう)と(日本初の新婚旅行と言われている)高千穂峰を訪れた際、大胆にも天逆鉾(あめのさかほこ)を引き抜いて見せたというエピソードがある。

このエピソードは龍馬自身が手紙で姉乙女に伝えており、手紙も桂浜の龍馬記念館に現存している。

🌟柄(つか)刀剣や槍などの持つための部分。

1866年、坂本龍馬が妻のお龍(りょう)と(日本初の新婚旅行と言われている)高千穂峰を訪れた際、大胆にも天逆鉾(あめのさかほこ)を引き抜いて見せたというエピソードがある。

このエピソードは龍馬自身が手紙で姉乙女に伝えており、手紙も桂浜の龍馬記念館に現存している。

🌟柄(つか)刀剣や槍などの持つための部分。

怒っている神様は、霧島神宮の祭神でした。

これは、2014,11,25の記事にありました。

私は、先日の坂本龍馬を許さないと言っていた神様は誰なのだろうと思って、言っていたイラタの神(天之御中主之神)に聞いてみました。

イラタの神(天之御中主之神)

イラタだ。

坂本龍馬を許さないと言ったのは、どの神様なのですか?

セアツの神だな。

ニニギではないのですか?

ニニギもだが、一番はセアツの神だな。

霧島神社にいるので話したらいい。

セアツの神とは誰だろうと思いましたが、私はそのまま呼んでみました。

セアツの神

セアツの神だ。

私はニニギの子供で、山幸彦とも言う。

セアツとセミツとセナツがいる。

坂本龍馬は、説明もなく、鉾(ほこ)を引き抜いた。

イラタの神(天之御中主之神)

イラタだ。

坂本龍馬を許さないと言ったのは、どの神様なのですか?

セアツの神だな。

ニニギではないのですか?

ニニギもだが、一番はセアツの神だな。

霧島神社にいるので話したらいい。

セアツの神とは誰だろうと思いましたが、私はそのまま呼んでみました。

セアツの神

セアツの神だ。

私はニニギの子供で、山幸彦とも言う。

セアツとセミツとセナツがいる。

坂本龍馬は、説明もなく、鉾(ほこ)を引き抜いた。

柄(つか)は残っているが、鉾はどこかに行ってしまった。

世界が許しても、私は許さないぞ。

世界が許しても、私は許さないぞ。

抜粋終わり

山幸彦の彦火火出見尊(ホオリ)

は、今回坂本龍馬を許してくれたようですね。

坂本龍馬と桂小五郎(木戸孝允)も繋がりがあったので、友達の輪は150年前にあったのでしょう。

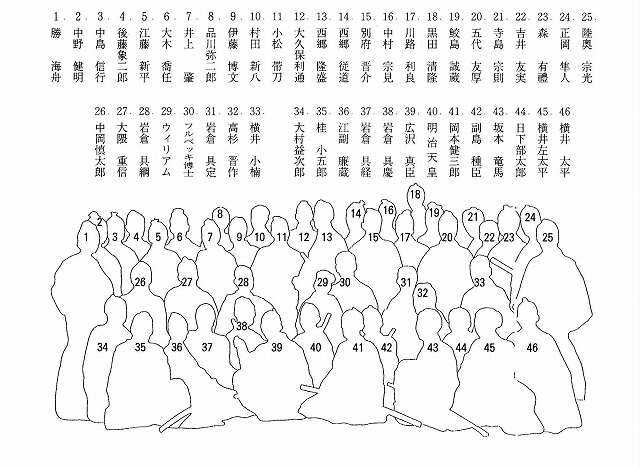

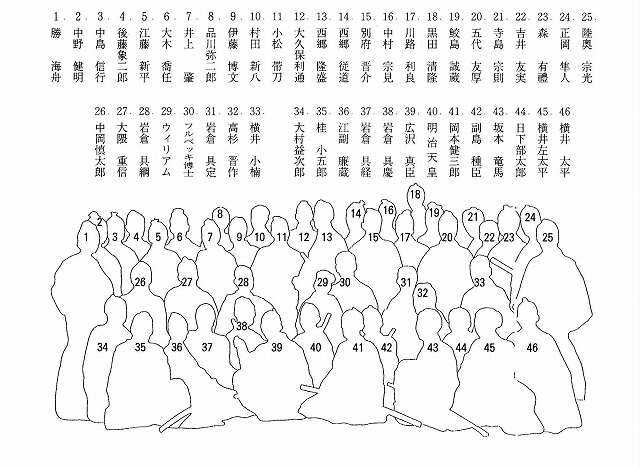

私は、ずいぶん前に見た写真を思い出していました。

フルベッキ群像写真というものです。

🌟フルベッキ群像写真(フルベッキぐんぞうしゃしん)は、在米オランダ改革派教会から派遣されたオランダ出身の宣教師グイド・フルベッキとその子を囲み、上野彦馬のスタジオで撮影された44名の武士による集合写真の俗称。

西郷隆盛が写っているといわれることが多い。

この写真の本当のところは、わからないようです。

でも、当時志(こころざし)を持った人達が集まっていたということは、やっぱり友達の輪があったのかと感じました。