その7は、市町村による一般廃棄物の適正な処理について書きます。

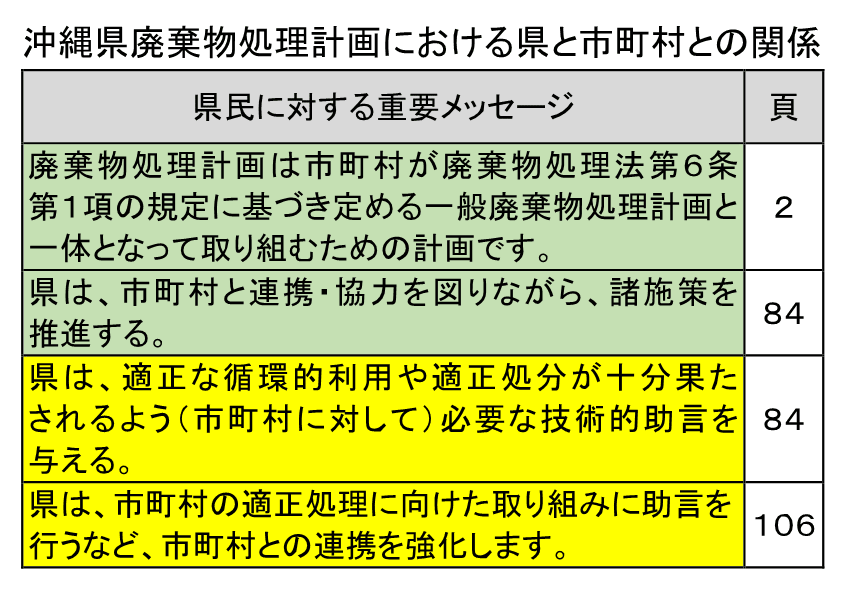

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、市町村による一般廃棄物の適正な処理に関する廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

このように、市町村による一般廃棄物の適正な処理については、①市町村が適正な処理を図るための基本方針を環境大臣が定めて、②市町村が適正な処理を図るために必要となる技術的援助を都道府県が与え、③市町村が適正な処理を図るために必要となる財政的援助を国が与え、④市町村が適正な処理を図るという規定になっています。

したがって、市町村が環境大臣が定めた基本方針に適合していない処理を行っている場合は、その市町村は不適正な処理を行っていることになるので、国は財政的援助を与えることができないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

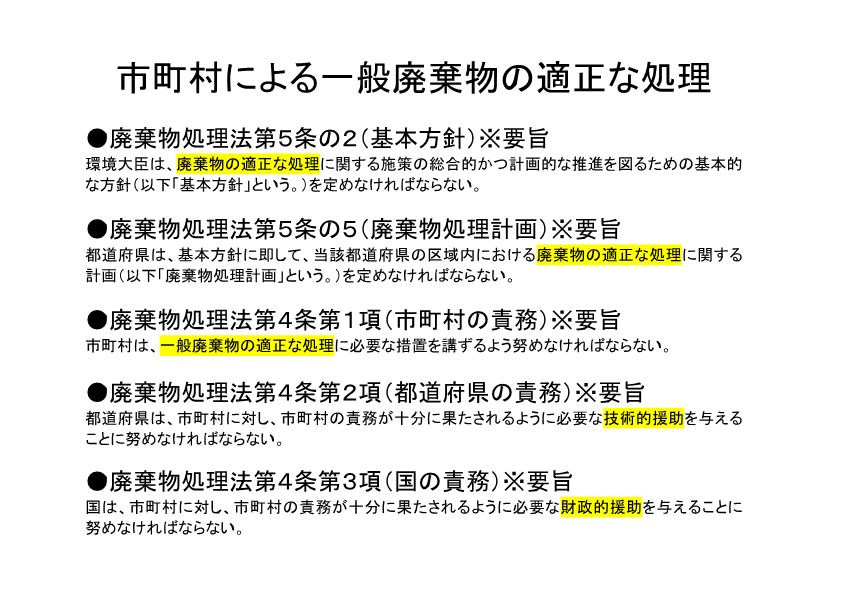

下の画像は、上の資料を図にしたものです。

このように、国が財政的援助を与えられない不適正な処理を市町村が行っている場合は、都道府県が技術的援助を与えて適正化することになります。つまり、都道府県は市町村が国の財政的援助を受けることができるように技術的援助を与えるという規定になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

下の画像は、廃棄物の適正な処理に関する市町村と民間の違いを整理した資料です。

民間が国や県の補助金を利用しない場合は、基本方針や廃棄物処理計画に適合していない場合であっても、廃棄物処理法の処理基準に適合していれば、とりあえず適正な処理を行っていることになります。しかし、市町村(公共)の場合は、基本方針や廃棄物処理計画に適合しない処理を行っていると不適正な処理を行っていることになります。

また、ごみ処理は市町村の自治事務なので、地方自治法や地方公務員法等の規定に適合していなければなりません。そして、補助金適正化法や地方財政法等の規定にも適合していなければなりません。もちろん、廃棄物処理法の処理基準にも適合していなければなりません。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

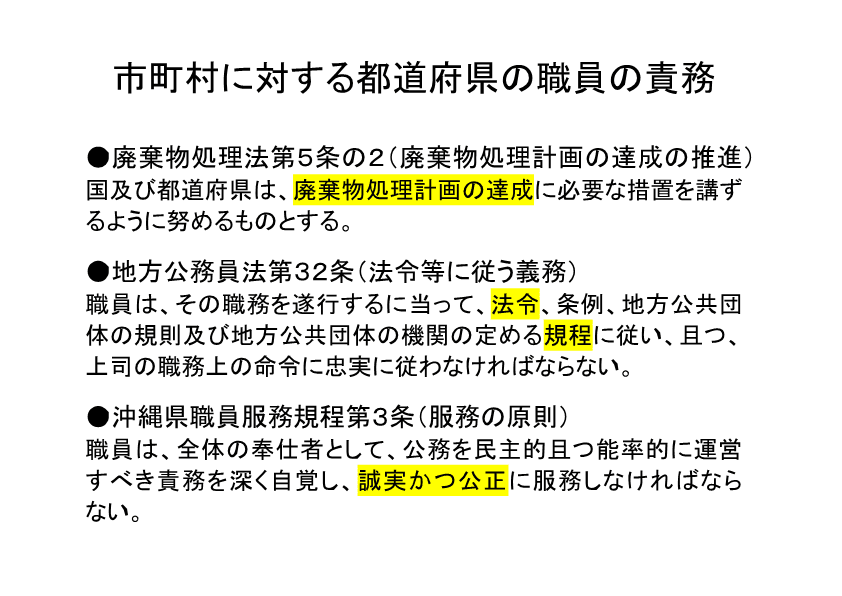

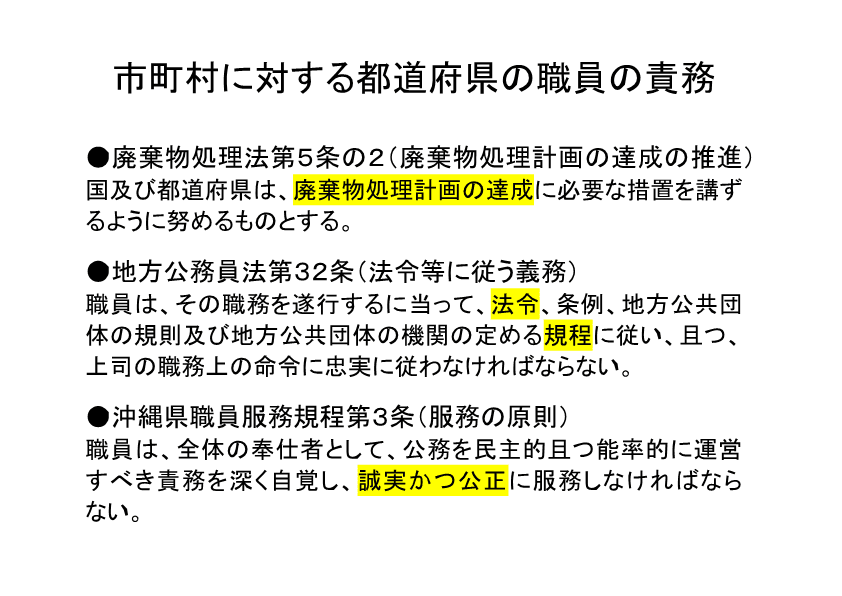

下の画像は、市町村の適正な処理に対する都道府県の職員の責務に関する法令等の規定を整理した資料です。

都道府県の廃棄物処理計画は廃棄物処理法の基本方針に即して定められているので、都道府県の職員はこの廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講じるように努めていれば、職員の責務を果たしていることになります。

ただし、沖縄県の職員は沖縄県職員服務規程に従って職務を遂行しなければならないので、不誠実な事務処理や不公正な事務処理を行うことはできないことになっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

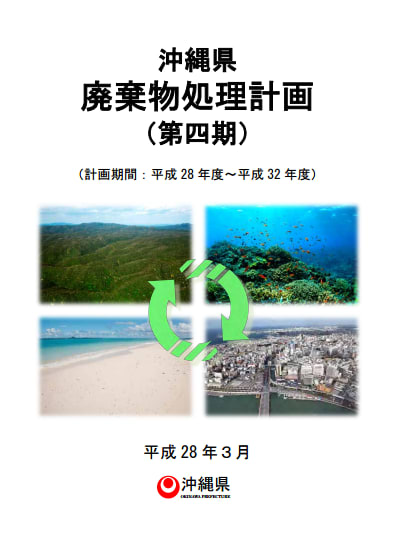

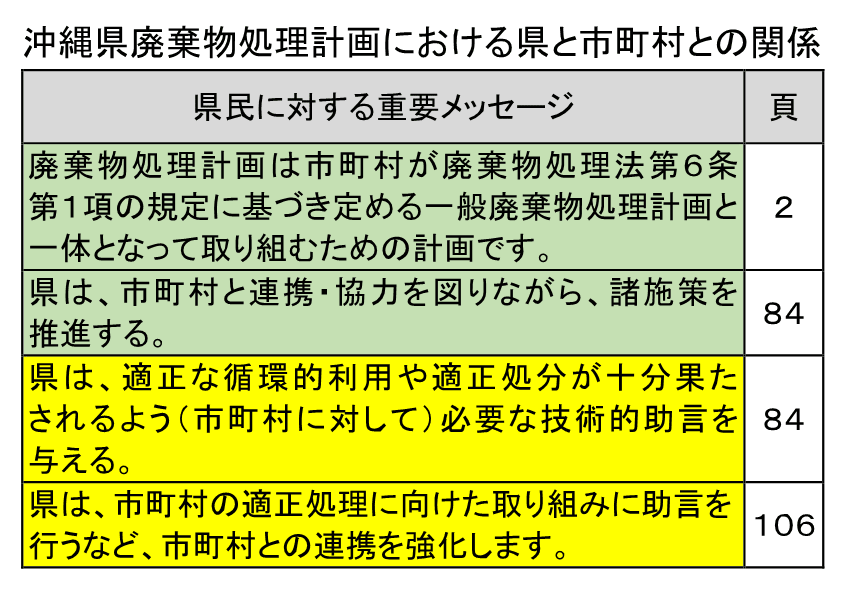

下の画像は、平成28年度からスタートした第四期沖縄県廃棄物処理計画から市町村の適正な処理に関する部分を抜粋した資料です。

なお、沖縄県の廃棄物処理計画には県民に対する県のメッセージが書き込まれていることになりますが、このブログの管理者は沖縄県民なので、ここにあるメッセージはこのブログの管理者に対する県からのメッセージでもあります。

第三期沖縄県廃棄物処理計画にもこの資料とほぼ同様のメッセージが書き込まれていました。しかし、中北組合は平成26年3月に県の廃棄物処理計画の考え方と異なるごみ処理計画を策定して、平成26年度から県の廃棄物処理計画との連携・協力を拒否しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

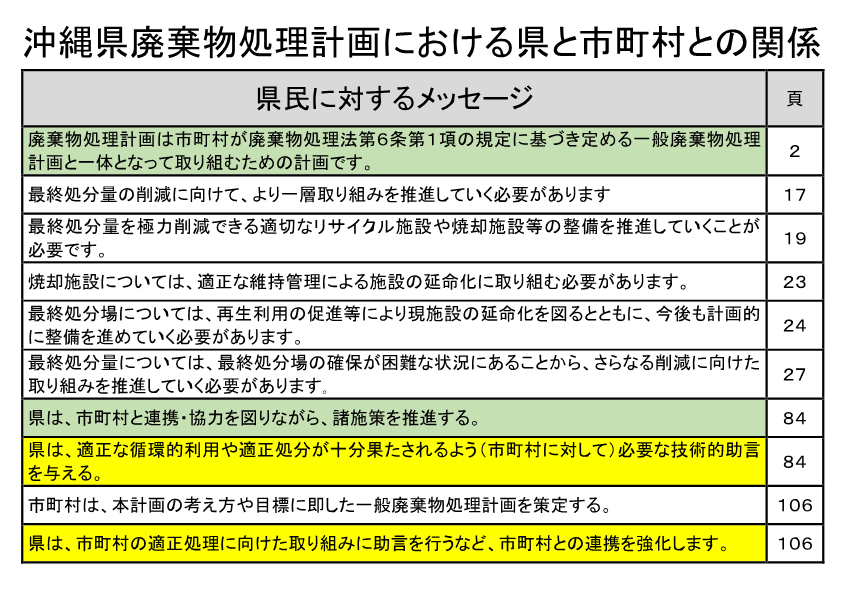

下の画像は、このブログの管理者が上のメッセージの中で最も重要なメッセージとして整理した資料です。

県は平成26年度から中北組合が県の廃棄物処理計画との連携・協力を拒否していることで、第三期沖縄県廃棄物処理計画において市町村との連携を強化することに失敗していることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

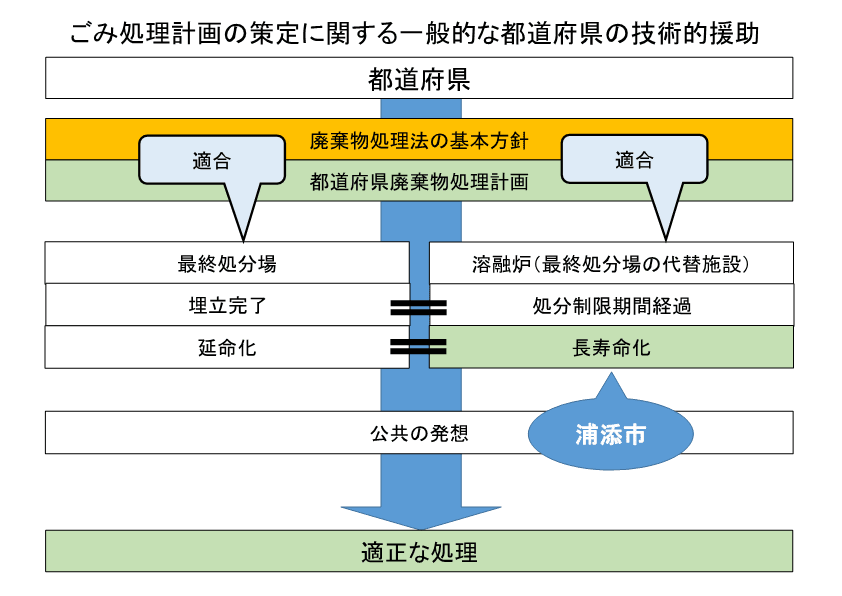

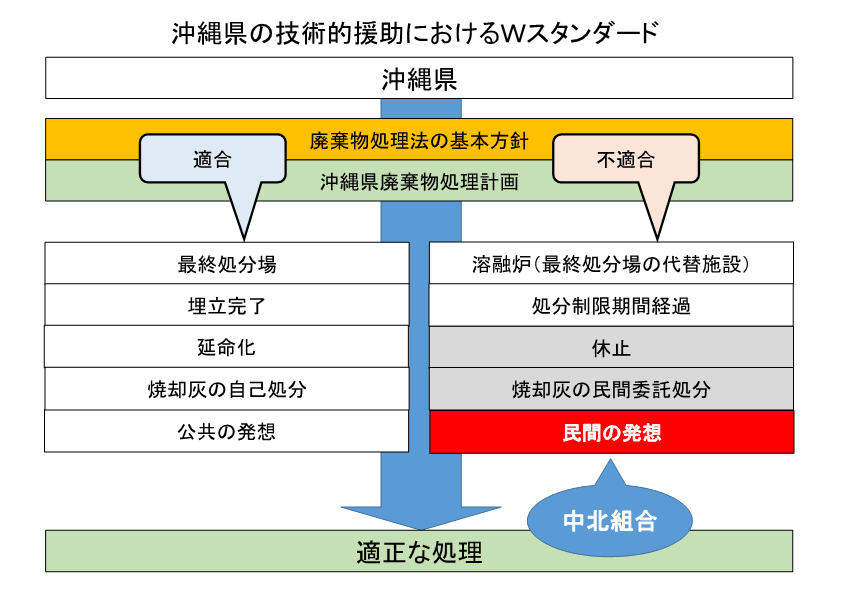

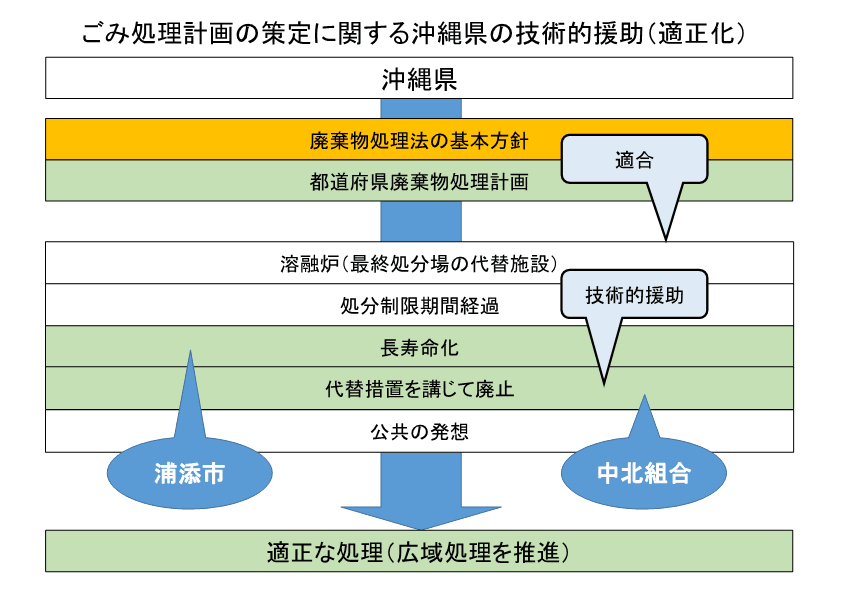

下の画像は、溶融炉の処分制限期間を経過した場合に都道府県が与える一般的な技術的援助の概要を整理した資料です。

このように、溶融炉は最終処分場の代替施設という位置付けで整備されています。したがって、処分制限期間を経過した場合は、最終処分場の埋め立てが完了したときと同じ状況になります。そして、最終処分場の場合は延命化を図ることになりますが、溶融炉の場合は浦添市が既に実施しているように長寿命化を図ることになります。

それが公共の発想による一般廃棄物の適正な処理になるので、どちらであっても焼却灰の民間委託処分を行うという選択肢はないことになります。しかし、中北組合は処分制限期間を経過した溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っています。そして、最終処分場の整備も放棄しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

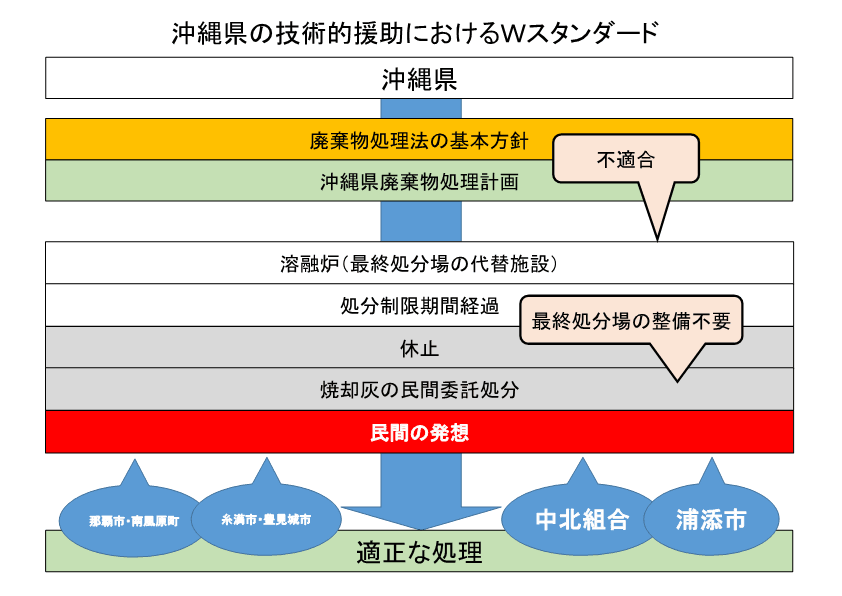

下の画像は、中北組合に対する沖縄県の技術的援助を前提にして整理した資料です。

沖縄県は中北組合が平成26年3月にごみ処理計画を改正するときに、廃棄物処理法の規定に従って必要となる技術的援助を与えているはずですが、中北組合は平成27年度も不適正な処理を行っていました。しかし、沖縄県は適正化に関する技術的援助を与えていません。したがって、県民から見た場合は、沖縄県は中北組合の事務処理を適正な処理と判断していることになってしまいます。

このように、中北組合は民間の発想で廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画に適合しない不適正な処理を行っています。そして、溶融炉を所有したまま休止していることによって地方財政法第8条の規定に違反する不適正な事務処理を行っています。しかし、沖縄県は適正な事務処理と判断しています。

そうなると、沖縄県は県内の市町村に対してWスタンダードで技術的援助を与えていることになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

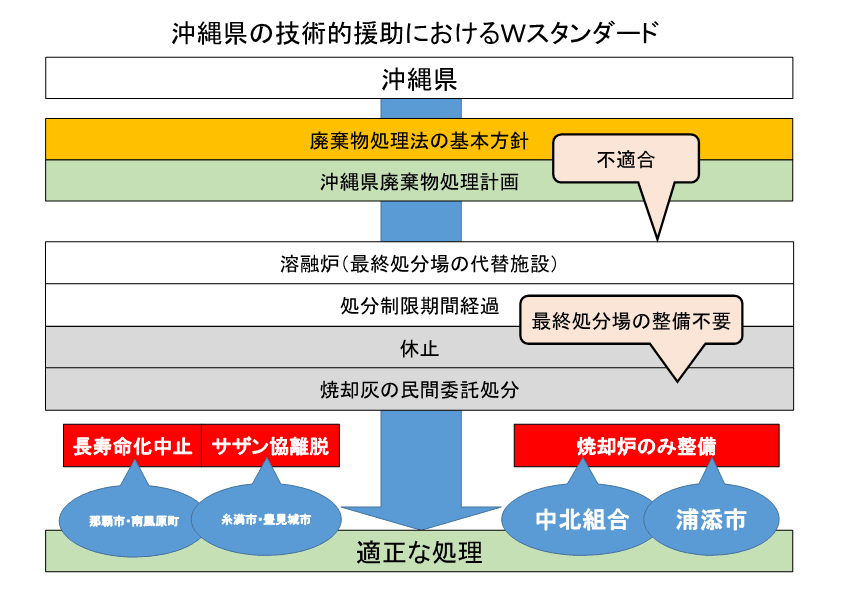

下の画像(2つ)は、沖縄県のWスタンダードによる市町村に対する技術的援助が適正な事務処理であるとした場合を想定して作成した資料です。

このように、沖縄県の技術的援助に従って中北組合が適正な処理を行っているとした場合は、那覇市や南風原町、そして糸満市や豊見城市が同様の処理を行っても適正な処理を行っていることになります。

なお、沖縄県は中北組合に対して、溶融炉の処分制限期間を経過した場合は、①溶融炉の休止と、②焼却灰の民間委託処分が可能であるという技術的援助を行っていることになりますが、もう1つ、③最終処分場の整備を行わなくても良いという技術的援助を行っていることになります。

これは、あくまでも中北組合に対する沖縄県の技術的援助が適正な事務処理であるとした場合の資料ですが、①那覇市と南風原町は現在予定している溶融炉の長寿命化を中止することができることになります。また、糸満市と豊見城市は最終処分場を整備する必要がなくなるので、②場合によってはサザン協を離脱する可能性が出てきます。

そして、溶融炉の長寿命化を実施している浦添市も最終処分ゼロを継続する必要がなくなるので、③中北組合との広域処理においては焼却炉のみを整備して焼却灰については民間委託処分を行うことができることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

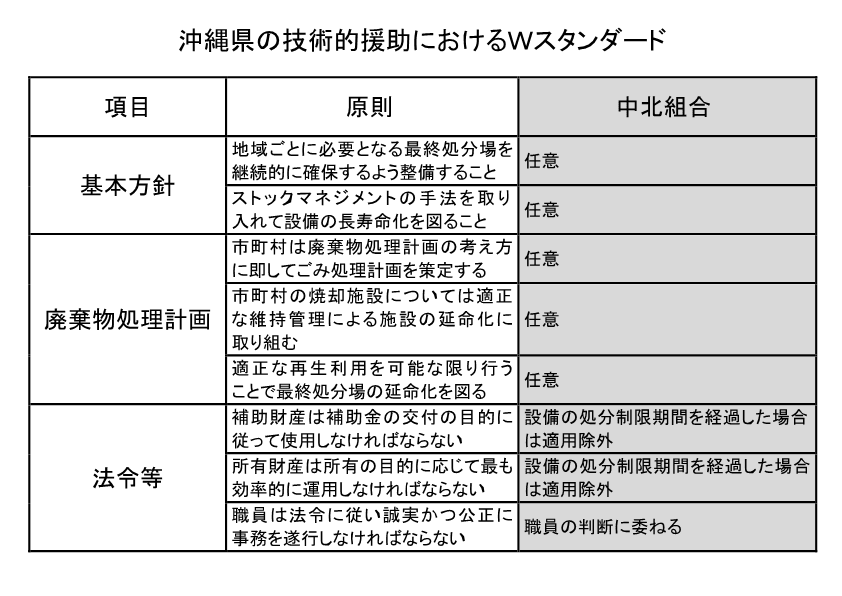

下の画像は、沖縄県の市町村に対する技術的援助のWスタンダードの概要(実態)を整理した資料です。

中北組合が他の市町村との広域処理を行わない場合は、沖縄県が右側にあるような技術的援助を与えていても他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行うことにはなりません。しかし、中北組合と浦添市が広域処理を推進する場合は、沖縄県としては適正な技術的援助によって中北組合のごみ処理の適正化を図る必要があると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

下の画像は、中北組合が溶融炉の長寿命化を実施している浦添市との広域処理を推進するために、沖縄県が中北組合に対して適正な技術的援助(中北組合のごみ処理の適正化)を行った場合を想定して作成した資料です。

中北組合の溶融炉は国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉です。したがって、沖縄県としては安易に再稼動と長寿命化を促す技術的援助はできないことになります。

しかし、平成28年度においてもこれまでと同じように最終処分場の整備を行わずに焼却灰の民間委託処分を認める技術的援助を与えた場合は、沖縄県における市町村のごみ処理計画は大混乱に陥ることになります。

そうなると、中北組合が休止している溶融炉については、焼却灰の民間委託処分を中止するための代替措置を講じて廃止しなければ適正化を図ることはできないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

以上が、市町村による一般廃棄物の適正な処理に関する一般的な考え方に基づくこのブログの管理者の意見です。

【県民から県の職員の皆様へのメッセージ】

浦添市と中北組合(中城村・北中城村)との広域処理を成功させるために、地方公務員法と沖縄県職員服務規程に従って、中北組合のごみ処理の適正化を図る措置を講じることをお願いいたします。

原寸大の資料(画像をクリック)

【参考資料】

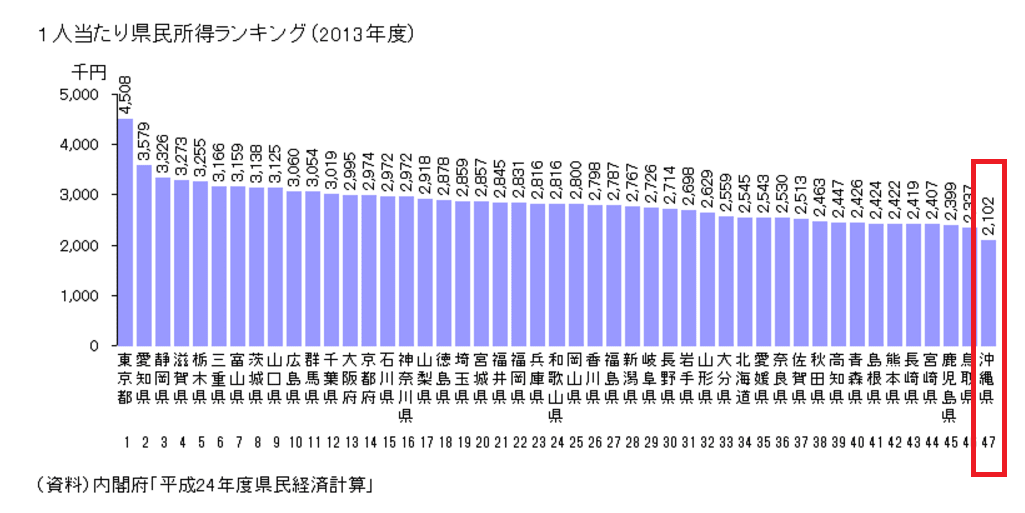

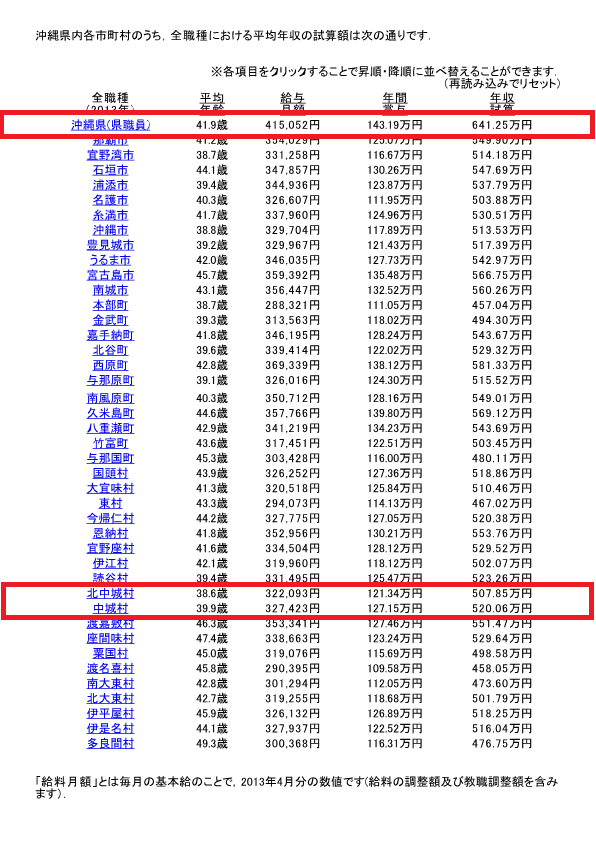

下の画像は、2013年度(平成25年度)における沖縄県の県民所得と県の職員と市町村の職員の所得に関する資料です。

沖縄県の職員の所得は県民の約3倍、中城村と北中城村の職員の所得は県民の約2.4倍あります。

なお、中北組合(中城村・北中城村)は県内(本島)でも突出して住民1人当たりのごみ処理費が高い自治体ですが、県の職員や組合(中城村・北中城村)の職員の不適正な事務処理によって広域処理が白紙撤回になると、更に住民の負担が増加することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

その8に続く