何だかとてつもない人と話をしていた。

別に私は相手がどんなにお偉い人であっても、比較的怖気づかずに話す。

それは良い場合と悪い場合と、たぶん半々だろうと思う。

しかし実際には私はお偉い人が、お偉いと立てないことで非礼だと怒ったり不機嫌になっているのを見たことはない。

私の思いとは別物で身体が動く人だったけれど、私は本当に自分の怠慢さと情けなさを恥じたし、何も言えなかった。

こんなに良い意味で打ちのめされたのは久しぶりだった。

もっとも、それでも私は結果的にロックンロールについてに持っていって消化できそうなものを愛してしまうだけだけれど、他の人がそう考えないことは問題ではない。

ただ単純にロックンロールの話ができることはかけがえのない貴くて愛しいことではあるし、本当のことが見えずに既成概念を自分のものとして押し付けられることは酷く嫌うけれど。

「尊敬している人はいますか?」と聞いたらもうそれは即座に「俺」と言った。

ついでにガハハと笑ったけれど、どこからも文句のつけようもないくらい努力と研鑽をしている人だから、私は「素晴らしいですね」としか思えなかったし言いようもなかった。

そしてやはり思ったのは、「覚悟ある表現者」というのはある大きな欠如を抱えている、ということだった。

そういう意味でその人は、大きな意味でのプロデューサーであってどうしようもないアーティストではないのだろう。

しかし天然の能力に加えて、努力の仕方が人と比べて半端なくて知識も情報量も膨大なものだから、たくさんの分野においてその辺のアーティストをも抜いて一通りはできるようになってしまうのだと思う。

そういうふうになりたいと私は全く思わないけれど、とても偉大なことだ。

実際にやっている、完遂している、というのはできそうでできない、ありそうでない。

たとえ、時間との勝負だ、と眠ることを捨てたと言っても、本当に眠らないでいることは難しい。

真剣白刃取りのように、本当に真剣を使っていると仮定して行動することは難しい。

ちなみに、「覚悟ある表現者」は私風に言いかえると「本物のロックンローラー」というふうになる。

「覚悟ある表現者」に、「本物のロックンローラー」に、いつか私もなりたい。

間違えてアメリカ産の玉ねぎを買ってしまって、それでもおいしければいいかと思っていたけれど、案の定それはおいしくなかった。

玉ねぎの皮の噛み切れない感じが、玉ねぎの身の部分にもある。

何となく、玉ねぎ臭さというか、甘味にも欠けるような気がする。

もう買わない。

「ふぞろいの林檎たち」は時々シリアスなコントみたいに見えてくる。

登場人物の女性たちは、女性だからと言って卑下されたり軽く扱われることを嫌い、男の言いなりには絶対にならないという我の強い女性像だ。

その男女のやりとりを山田太一の独特の言い回しを使って言うと、なんとも笑ってしまうことがある。

「もっと女らしくなれ!!」

「男の言いなりになれって言うの?!できっこないわ!!」

「このタコ!!」

「失望したわ、失望しちゃったわよ」

と中井貴一(良雄)と石原真理子(晴恵)がいたって真剣にやり取りするものだから、見ていて飽きない。

この確立された世界観には脱帽である。

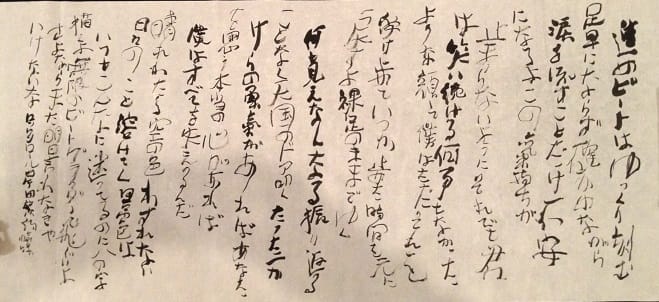

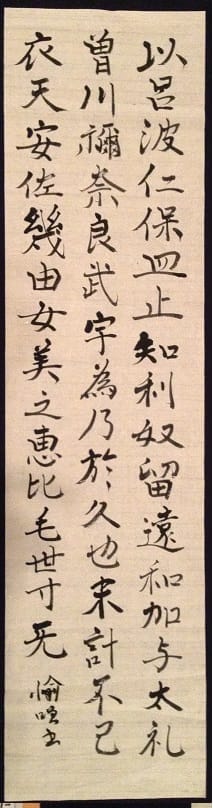

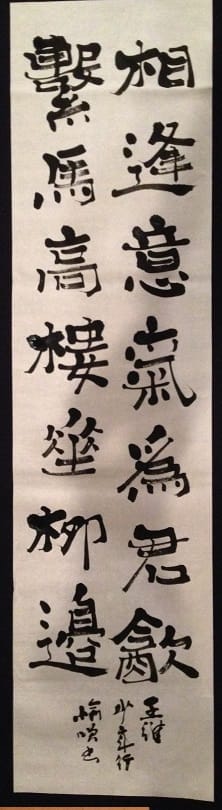

先生の俳句をお借りしました。

「問う」は「問ふ」の方が、書的にバランスが取れそうだったので変更させていただいています。

「寒鰤の~」の方もお借りします。

別に私は相手がどんなにお偉い人であっても、比較的怖気づかずに話す。

それは良い場合と悪い場合と、たぶん半々だろうと思う。

しかし実際には私はお偉い人が、お偉いと立てないことで非礼だと怒ったり不機嫌になっているのを見たことはない。

私の思いとは別物で身体が動く人だったけれど、私は本当に自分の怠慢さと情けなさを恥じたし、何も言えなかった。

こんなに良い意味で打ちのめされたのは久しぶりだった。

もっとも、それでも私は結果的にロックンロールについてに持っていって消化できそうなものを愛してしまうだけだけれど、他の人がそう考えないことは問題ではない。

ただ単純にロックンロールの話ができることはかけがえのない貴くて愛しいことではあるし、本当のことが見えずに既成概念を自分のものとして押し付けられることは酷く嫌うけれど。

「尊敬している人はいますか?」と聞いたらもうそれは即座に「俺」と言った。

ついでにガハハと笑ったけれど、どこからも文句のつけようもないくらい努力と研鑽をしている人だから、私は「素晴らしいですね」としか思えなかったし言いようもなかった。

そしてやはり思ったのは、「覚悟ある表現者」というのはある大きな欠如を抱えている、ということだった。

そういう意味でその人は、大きな意味でのプロデューサーであってどうしようもないアーティストではないのだろう。

しかし天然の能力に加えて、努力の仕方が人と比べて半端なくて知識も情報量も膨大なものだから、たくさんの分野においてその辺のアーティストをも抜いて一通りはできるようになってしまうのだと思う。

そういうふうになりたいと私は全く思わないけれど、とても偉大なことだ。

実際にやっている、完遂している、というのはできそうでできない、ありそうでない。

たとえ、時間との勝負だ、と眠ることを捨てたと言っても、本当に眠らないでいることは難しい。

真剣白刃取りのように、本当に真剣を使っていると仮定して行動することは難しい。

ちなみに、「覚悟ある表現者」は私風に言いかえると「本物のロックンローラー」というふうになる。

「覚悟ある表現者」に、「本物のロックンローラー」に、いつか私もなりたい。

間違えてアメリカ産の玉ねぎを買ってしまって、それでもおいしければいいかと思っていたけれど、案の定それはおいしくなかった。

玉ねぎの皮の噛み切れない感じが、玉ねぎの身の部分にもある。

何となく、玉ねぎ臭さというか、甘味にも欠けるような気がする。

もう買わない。

「ふぞろいの林檎たち」は時々シリアスなコントみたいに見えてくる。

登場人物の女性たちは、女性だからと言って卑下されたり軽く扱われることを嫌い、男の言いなりには絶対にならないという我の強い女性像だ。

その男女のやりとりを山田太一の独特の言い回しを使って言うと、なんとも笑ってしまうことがある。

「もっと女らしくなれ!!」

「男の言いなりになれって言うの?!できっこないわ!!」

「このタコ!!」

「失望したわ、失望しちゃったわよ」

と中井貴一(良雄)と石原真理子(晴恵)がいたって真剣にやり取りするものだから、見ていて飽きない。

この確立された世界観には脱帽である。

先生の俳句をお借りしました。

「問う」は「問ふ」の方が、書的にバランスが取れそうだったので変更させていただいています。

「寒鰤の~」の方もお借りします。