静岡付近は雨風が大したことなく台風は過ぎ去りました。

藁科川の水量も多少増えた程度・・・

画像は17時半で、雨は小降りでした。

ラポーレ隣の「西側川」はほとんど水かさ増えずで安心しました。

数年前の台風では水位が半分以上になったと???記憶してますが???

このような細めの川が奥からの材木や土砂で氾濫することもあるかも?

まぁ、あれこれと想定すればキリが無いけど・・・

水害緊急対策はしっかりと立ててます!

静岡付近は雨風が大したことなく台風は過ぎ去りました。

藁科川の水量も多少増えた程度・・・

画像は17時半で、雨は小降りでした。

ラポーレ隣の「西側川」はほとんど水かさ増えずで安心しました。

数年前の台風では水位が半分以上になったと???記憶してますが???

このような細めの川が奥からの材木や土砂で氾濫することもあるかも?

まぁ、あれこれと想定すればキリが無いけど・・・

水害緊急対策はしっかりと立ててます!

昨日の台風は朝の時間少し雨風が強い程度で終わりましたが・・・

山間地一帯には緊急避難準備警報が鳴り響きぃ~びっくりしました。

岩手の豪雨のこともあり行政は少しデリケートらなっているのかなっと?

酷い降りだったのは15分程度でした。

建物に雨漏りも無かったし・・・

川の増水もほとんど無く無事に台風通り過ぎました。

少し予想よりも長く夕方まで小雨が降り続いたですね~

午後は晴れの予報だったのに・・・

そして、夜の遅い時間帯に某マスコミからFAXが届いてました。

隣りの特養には、午後に国営放送から避難状況についての問い合わせがありました。

各マスコミ関係社、情報収集大変ですね

朝に問い合わせの電話が・・・

避難準備はしたのか?

具体策は?

災害のマニュアルはどうなっているか?

等々、あれこれと世間話も含めて数分アンケート対応を行いました。

ネットやアプリで雨雲情報確認したり、外出スタッフにはすべて携帯持参なので緊急事態があればバッチリ

6階から川の状況も確認できるし、地元や奥に住んでいるスタッフや水防団とのやり取りも可能です。

建物6階なので「よほど」の事態が発生しない限り避難は大丈夫です。

ただ、最近は何時どこで何が起こるか予測不可能になっています。

異常気象だけで済ませずに、様々な対策を立てて安心して生活できるように対策をしています。

ご安心ください

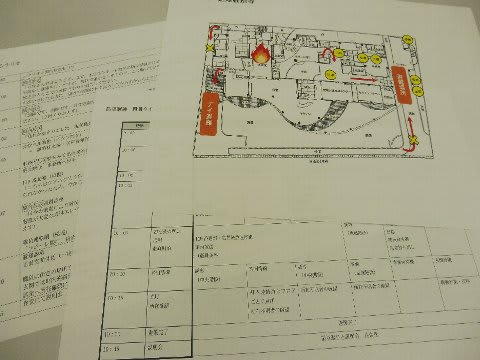

本日は防災訓練の日です。

朝から入居者さん達。。。少し「そわそわ」しているようです。

もう少し、抜き打ちで行いたいのですがね?!

ケガしていもいけないし

事務所スタッフは準備万端です

熊本では昨夜から震度5や3が続いているようです。

被害が少ないと良いのですがね

静岡でも何時来るのか分かりませんから・・・

しっかりと対策準備しておきましょう

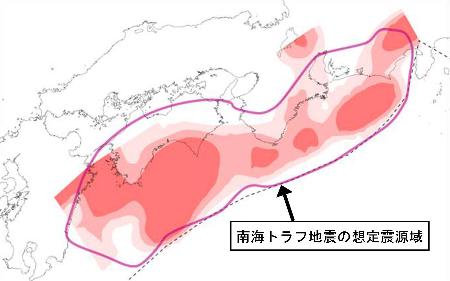

最悪で33万人の死者が出る南海トラフ巨大地震の震源想定域で「ひずみ」という地震を引き起こす力が広い範囲で蓄積されていることが海上保安庁の調査で初めてわかった。

海上保安庁は2006年以降、静岡沖から宮崎沖の南海トラフ巨大地震の震源想定域内の15地点で、海底の地盤の変動について観測しその結果を発表した。

それによると震源想定域の広い範囲で「ひずみ」という地震を引き起こす力が広い範囲で蓄積されていることが初めてわかった。また東海地震の震源域の南西側や1940年代に発生した南海地震の震源域の沖合でも「ひずみ」が蓄積されていたという。

最悪で33万人の死者が出る南海トラフ巨大地震のような海溝型地震の場合、「ひずみ」が多く蓄積されているほど大きな地震や津波を引き起こすとされ、この研究結果が発生メカニズムの解明に役立つのではと期待されている。この研究結果はイギリスの科学誌ネイチャー電子版に掲載されている。

◇「既読」機能に「多人数でやり取り共有できる特性」生きる

熊本地震で、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)が安否確認などの手段として有効に機能した。スマートフォン(スマホ)の普及によりSNSの利用は増えており、中でも東日本大震災後に普及した無料通信アプリ「LINE(ライン)」は、震災の教訓から付け加えた機能「既読」や、多人数でやり取りを共有できる特性が生かされた。総務省は非常時の情報伝達手段として注目し、活用に関する検討を重ねている。

携帯大手3社によると、14日と16日の大きな地震の発生直後から電話回線が混線し、つながりにくくなった。停電で基地局にトラブルが生じて通話に支障が起きた可能性もある。一方、SNSが使うインターネット回線に目立った障害はなく、ラインやツイッターでの通信はほぼ可能だった。

運営会社「LINE」(東京)によると、ラインは2011年6月にサービス提供を開始。直前に起きた東日本大震災の教訓から、受信者がメッセージを開いたことが自動的に発信者に伝わる「既読」機能を備えた。

熊本地震では、この機能で「返事はなかったが、『既読』の印がついたので、知人の安全が確認できた」と話す被災者が多い。ある家族は、父親が妻や子どもたちにラインで安否報告を一斉に求め、即座に無事を確認していた。熊本市内の私立高校では、担任教諭がクラスの生徒へ一斉にラインで安否を問い合わせ、電話がつながらない生徒の無事を短時間で確認したケースがある。

◇フェイスブックは「災害時情報センター」を初めて設置

インターネット交流サイト最大手「フェイスブック」も、利用者間で安否情報を簡単に知らせられる「災害時情報センター」を国内の災害で初めて設置した。

SNSが活用された背景には、スマホ普及率の急進がある。総務省統計によると、世帯保有率は14年に64.2%に達し、10年(9.7%)から4年間で6倍以上に増えた。これに伴ってSNSの種類や機能も多様化している。

SNSの有用性については国も認識しており、総務省消防庁は12年、災害時の活用を探る有識者や事業者を交えた検討会を設置した。同庁防災情報室は「情報伝達ツールとして電話にはない有用性がある。情報発信だけでなく、救援・救助要請の受信が可能かどうか模索している」と話している

測量学の世界的権威である村井俊治・東大名誉教授の「MEGA地震予測」は、自身が顧問を務める民間会社JESEA(地震科学探査機構)が、メールマガジンなどで展開する予測法だ。全国の「電子基準点」のGPSデータから地表のわずかな動きを捉え、地震発生との関連を分析する。

熊本での大地震を受け、今後の警戒ゾーンはどうなるのか。最新のGPSデータとともに見ていくと、村井氏は、最警戒ゾーンとして「首都圏・東海警戒ゾーン」と「南海・東南海警戒ゾーン」を挙げた。その他の地域はどうか。

■北海道東部警戒ゾーン

■道南・青森警戒ゾーン

前回と比較し、北海道東部に警戒ゾーンが拡大、さらに道南と青森に新たな警戒ゾーンが設定された。

「沈降・隆起と水平方向の動きのどちらで見ても、釧路・根室・えりもが周辺地域と逆の動きをしているため注意すべきです。道南・青森については水平方向の歪みが顕著に大きくなっているため警戒ゾーンに加えました」(村井氏、以下「」内同)

■奥羽山脈警戒ゾーン

3・11以降、常に大小の地震が観測されている。

「かねてより奥羽山脈を境に隆起・沈降の差が大きかった地域。特に最近は太平洋側で隆起のスピードが急変する地点が増えている。そのためゾーン全体を少し太平洋側にずらしました」

■北陸・北信越警戒ゾーン

村井氏が長く警戒を呼び掛けているゾーン。「R大町3」(長野県)や「山中」(石川県)など多くの異常変動が起き続けている。

■南西諸島警戒ゾーン

今回の最新版で新たに加わった警戒ゾーンだ。

「沖縄本島、石垣島で大きな沈降傾向が見られます。トカラ列島で中小地震が頻発していることもあり、警戒を高めるべきです」

熊本県を襲う群発地震が収まる気配がない。震源域が活断層伝いに阿蘇山を通過、大分県に拡大するなど九州を南北に分断する様相すらみせている。

西から東へ進路を取る揺れの連鎖の異常性に加え、地震学者の1人はいま海溝型の巨大地震にも注視している。発生した場合のマグニチュード(M)は東日本大震災(M9)と同級かそれ以上とされる「南海トラフ巨大地震」だ。熊本地震が起きる約2週間前、その兆候が現れたというのだ。21日夜、四国沖で起きたM4・3との関連も気になる。

熊本県熊本地方、阿蘇地方、大分県で同時多発的に発生している地震は、依然として活発な活動を続けている。

気象庁によると、一時は減少に向かった地震の発生頻度は18日夜の震度5強以降、再び増加傾向に転じ、14日夜から22日午前11時までに震度1以上は793回を数えた。

気象庁の集計では、M3・5以上の地震回数は、1995年以降に内陸や沿岸部で起きた同規模の地震の余震回数と比べると、過去最多ペースという。

恐ろしいのは、熊本の群発地震が鹿児島から四国、近畿、長野へ延びる日本最大の活断層「中央構造線(MTL)断層帯」のライン上で起きていることだ。MTLは実に1000キロ以上に及び、「解明されていないだけで首都圏にも到達している」(地震学者)とも言われる。

東海大学海洋研究所教授で地震予知研究センター長の長尾年恭氏は「このMTL沿いで断層の破壊が進んでいるのは間違いない。破壊の影響は少しずつ蓄積され、ボタンが1つずつ弾けるように、今後10年でゆっくり時間をかけて関東のほうまで地震の連鎖が広がることもあり得る」と警戒感を示す。

直下型地震の恐怖は予測が困難で、いつどこで起きるのか分らないことにある。東京23区内の地下には「いまだに発見されていない活断層が複数ある」(地震学者)とされており、首都直下地震の懸念は熊本の地震でさらに高まったと言える。

この断層破壊の連鎖と前後して、長尾氏が重大な関心を寄せる地震が4月に入り、もう1つ起きた。

三重県南東沖(震源の深さ29キロ)で1日午前に発生したM6・5、最大震度4で、長尾氏は「この地点でこれほどの規模の地震が起きるのは約70年ぶり。南海トラフ巨大地震の前兆である可能性がある」と指摘する。

南海トラフ巨大地震は、東海・東南海・南海地震の震源域である東海沖から九州沖までの太平洋海底に延びるくぼみ(トラフ)付近で連動して発生し、その規模はM8~9級とされる。内閣府が2013年に公表した被害想定では、30年以内の発生確率は60~70%。最悪32万3000人の犠牲者が出るとしている。

文献などによると、これまで約100~200年の間隔で発生し、1707年の宝永地震(M8・6)や、1944年の東南海地震(M7・9)、46年の南海地震(M8)と2年を挟んで連動したケースもある

4月1日の地震の震源である三重県南東沖は、まさにこの南海トラフ巨大地震の震源域に位置する。長尾氏によると、不気味なのは震源域が同じということだけではなく、過去発生した際と共通する特異な現象が出ている点だ。

「最近の研究で、南海トラフ巨大地震の前に、ある特徴を持った地震が起きていたことが明らかになっている。体で感じる本震の前に、体感しない微動が続くという特徴で、4月1日の地震ではこの現象が起きていた」と長尾氏は指摘し、こう続ける。

「三重県南東沖では、これまで微動の後に地震が発生するという前例がなかった。まだ1回しか起きていないので評価をしかねる部分もあるが、同じ現象が続くといよいよ南海トラフが動く準備が整ってきたということになる。巨大地震に向けたステップを確実に上がっていると言える」

21日午後23時20分ごろには、四国沖(深さ約40キロ)でM4・3、高知県室戸市で震度3の地震も起きた。

夕刊フジで「警戒せよ!生死を分ける地震の基礎知識」(木曜)を連載する武蔵野学院大の島村英紀・特任教授(地震学)は、「今回の地震は震源地が四国沖の南で起きた。これまでも西日本では、南海トラフ巨大地震との関係が深いとみられる地震が観測されており、これも一種の先駆けであった可能性がある」と解説する。激しく鳴動する大地と海底の不穏な動き。列島の下でただならぬ異変が起きている。

おおさか維新の会の足立康史衆院議員が21日、衆院総務委員会で熊本地震を巡る政府対応を追及した民進党に対し「あほだと思いますね、あほ」「何もやってないのは民進党だけ。ふざけるなよ、お前らホンマに」などと発言した。遠山清彦委員長から発言削除を求められ、謝罪して応じた。

足立議員は、民進党議員の政府追及について「(民進党は)被災地でがんばってきた副大臣を呼びつけて、週刊誌をもとに、けしからんと。何もやってないのは民進党だけですよ。民進党は何をやっているのか。足を引っ張っているだけ。ふざけるなよお前らホンマに」「アホと思いますね。アホ」と批判した。

発言削除には応じたが、この日、自身のツイッターには「この3日間、5年前に発災した東日本大震災と現在も余震が続く熊本地震の被災地を思いながら、国会での質疑等を展開してまいりました」と報告。「あほ」発言が物議を醸す中、足立議員のツイッターには賛否の声が殺到。

「国会の品位を落としている」「政治家なんだから言葉遣いに気をつけろ」との厳しい意見の一方で「ふざけるなは同感」「よくぞ言ってくれました」と支持する声も寄せられている。

地震が相次いでいる熊本県で続く断水は、地下水の汚濁が復旧の障害になっていることが21日、被災自治体や日本水道協会への取材で分かった。

地震で繰り返された強い揺れが一因とみられる。熊本県は全国有数の地下水源を誇り、水道水の8割を地下水で賄う。汚泥のろ過設備がなく、自然に水質が改善するのを待つ必要があるという。災害に強いとされてきた地下水源の弱点が露呈した形となった。

21日で地震発生から1週間。厚生労働省によると、熊本県では20日現在、約9万世帯で依然断水が続いている。水道管やポンプが復旧したものの、濁ったままの水が出て、飲用として使えないケースも多い。

熊本県は降水量が多く、阿蘇山の噴火で貯水能力が高い地層が形成され、多くの湧き水が飲料基準を満たしている。ろ過をせず、滅菌と塩素処理だけで供給している自治体が多い。

菊池市では水源を100%地下水に依存。甚大な被害を受けた益城町や南阿蘇村と比べると、建物の損壊は少なく、水道設備にも大きな被害はなかったが、水質は改善していない。市の担当者は「汚濁解消時期の見通しは立たない」と話す。

日本水道協会によると、川の水を浄化する地上施設に比べ、地下の取水施設は地震による損壊を受けにくく、災害に強いとされてきた。ただ地下水は流れが弱いため、一度濁ると元に戻るまで時間がかかる。東日本大震災では、津波で海水が入り、地下水が使用できなくなるケースがあった。

水道協会の木村康則工務部長は「ポンプで水をくみ出し続けて、濁りがなくなるのを待つほかない」。室崎益輝神戸大名誉教授(防災計画)は「豊富な水資源が裏目に出た形だ。復旧までは、給水車の派遣やペットボトル飲料水の十分な配給が必要」と強調した。

熊本地震に関連して、消費者庁が義援金(ぎえんきん)詐欺に注意するよう呼びかけています。

同庁によると、過去の震災時には福祉団体や公的機関などを名のり義援金をだまし取ろうとする詐欺と思わしき事例が複数報告されているとのこと。

情報が寄せられた事例・手口

・社会福祉関係団体を名のり、義援金の訪問集金を行うという電話があった

・市役所の職員を名のり、義援金の名目で金銭の振込みを依頼する電話があった

・「オホーツク海のカニを半額で買わないか。売上金の一部を義援金にする。」という電話があった

・義援金を募集するメールが届いたが、メールに書かれているアドレスのリンク先が実際はアダルトサイトであった

しかし、公的機関が各家庭に電話等で義援金を求めることは通常考えられません。

同庁は、消費者へのアドバイスとして「募っている団体の活動状況や使途について確認し、納得した上で寄付すること」「不審に思ったとき、被害にあったときは、各地の消費生活センターや警察まで相談すること」などを挙げています。

熊本地方で14日21時26分、マグニチュード6.5、最大震度7という大地震が発生した。その時点で、「余震」に気をつけてくださいという気象庁発表があったが、なんと、16日01時25分、マグニチュード7.3、最大震度6強という大地震が起こった。テレビでその速報を見た時、余震とは本震より小さいと思い込んでいたので、どうしたのかと思っていた。

なんと気象庁の会見で、16日01時25分発生のものが「本震」で、14日21時26分発生のものは「前震」であると言ったのだ。こんなこともあるのかと驚くばかりだった。その後、大分地方でも大きな余震があり、震源地が広がっていくようで不気味だった。

とにかく今は人命優先である。今のところ41名が亡くなったが、8名の行方不明者もいる。もちろん、救援に支障が出ない範囲で復興を検討するのはいいが、間違った復興策が出て来やしないか心配だ。思いだされるのが、東日本大震災の2日後に、当時の菅首相と自民党谷垣総裁の間で復興増税の話し合いがもたれたことだ。まさか、今の政権がそのようなバカな話を持ち出すことはないだろうが。

国の政策にも注目したいが、熊本や大分以外に住んでいる人が今できることを考えてみよう。少しでも被災者のために役に立ちたいという気持ちは大切だ。ただ、その一方で、自粛ムードが広がるのは避けたい。

ACミラン所属で日本代表FWの本田圭佑氏は、「ただただ気にしてます。心配してます。応援してます」としながら、「様々な分野で自粛のニュースを目にしますが僕は自粛するのは間違ってると思います」という勇気ある正論を、自身のサイトにアップした。実業家の堀江貴文氏もツイッターで同旨の主張をし、ふるさと納税にも言及していた。

被災地の方を元気にしたいなら、自粛は意味がない。亡くなられた方や怪我をされた方が多数いることを考えると、はしゃぐなということも確かにわかるが、それが被災者の見方かどうかは疑問である。自粛に走ることなく、普通に行動しながら、支援の方法はあるだろう。

<妙な自粛をせずに稼いで、ふるさと納税したほうがいい: 年収500万円で妻と子供2人の場合で4万円!! そうだ。熊本の自治体にふるさと納税しよう>

ふるさと納税は第一次安倍晋三政権の'07年、菅義偉総務大臣(当時)が発案し、創設された制度。地方自治体に寄付をすると、払った住民税の1割までが控除される。要するに、住民税の1割までについて、自ら使う先(自治体)を選ぶことができる制度だ。2015年度からは、これも菅氏の肝入りで、寄付の上限額が2倍となった。

寄付上限が増えたのは、役人としては快く思っていないだろう。というのは、役人は徴収した税を配分するのは自分たちの仕事と思っているが、ふるさと納税はその配分仕事を役人から納税者に移すものだからだ。

実は東日本大震災の復興でも、ふるさと納税は大きく活用され、貢献した。今回の熊本大地震でも、被災地にも被災地を支援したい国民にも役立つはずだ。震災復興支援でふるさと納税を使うなら、役人もイヤとはいえないはずだ。

被災地では、当初は各種物品が不足するが、そのうちカネ不足が深刻になってくる。古い台詞だが「同情するならカネ」というわけだ。

熊本地震では、観光名所となっている熊本城(熊本市)も大きな被害を受けた。天守閣は屋根瓦が剥がれ、最上部に据えられていたしゃちほこは落下して行方が分からなくなった。石垣の崩落なども相次ぎ、熊本城総合事務所の職員は「ここまで大きな被害は初めてだ」と落胆した様子で話した。

熊本城には15日も多くの観光客が訪れたが、危険なため閉園が決まった。

同事務所によると、天守閣の屋根瓦は一部が崩れ、城内に落下した。しゃちほこは二つで、高さ1メートル20センチ、幅80センチの大きさ。激しい揺れで瓦と共に剥がれ落ちたとみられる。史跡になっている石垣も数カ所が崩落し、入り口付近では大きな石が通路をふさいだ。

城を囲む外壁で国の重要文化財になっている「長塀」は、約100メートルにわたり、波打つように倒壊。同じく重文の「宇土櫓(やぐら)」も壁のしっくいが剥がれるなどした。

文化庁によると、天守は再建されたもので文化財指定はされていない。同庁は熊本県を通じて情報収集し、職員の派遣などを検討している。

熊本地震では、観光名所となっている熊本城(熊本市)も大きな被害を受けた。天守閣は屋根瓦が剥がれ、最上部に据えられていたしゃちほこは落下して行方が分からなくなった。石垣の崩落なども相次ぎ、熊本城総合事務所の職員は「ここまで大きな被害は初めてだ」と落胆した様子で話した。

熊本城には15日も多くの観光客が訪れたが、危険なため閉園が決まった。

同事務所によると、天守閣の屋根瓦は一部が崩れ、城内に落下した。しゃちほこは二つで、高さ1メートル20センチ、幅80センチの大きさ。激しい揺れで瓦と共に剥がれ落ちたとみられる。史跡になっている石垣も数カ所が崩落し、入り口付近では大きな石が通路をふさいだ。

城を囲む外壁で国の重要文化財になっている「長塀」は、約100メートルにわたり、波打つように倒壊。同じく重文の「宇土櫓(やぐら)」も壁のしっくいが剥がれるなどした。

文化庁によると、天守は再建されたもので文化財指定はされていない。同庁は熊本県を通じて情報収集し、職員の派遣などを検討している。

熊本県益城町で14日夜に発生した震度7の地震で、気象庁は15日午前6時半から記者会見を開き、平成7年以降に内陸部で発生した同規模の地震としては、余震の発生が過去最高ペースで推移していることを明らかにした。余震は15日午前7時現在までに計107回発生しており、震度も最大6強に及んでいる。

気象庁によると、今回の地震は余震の発生回数が多く、規模も大きいことから、過去に内陸部で発生した直下型地震で、今回のマグニチュード(M)6・5以上の地震と余震の発生ペースを比較。その結果、16年の新潟県中越地震(M6・8)、20年の岩手・宮城内陸地震(M7・2)に次ぐ3番目のペースで推移しており、同じM6・5級では過去最高ペースだった。

気象庁の青木元・地震津波監視課長は「極めて余震活動が活発だった中越地震などに次ぐ非常に多い部類に入る」と述べた。その上で、「詳しく調べないと分からないが、中越地震では断層の壊れ方が複雑だった」として断層の破壊が複雑に起こった可能性を示唆した。

気象庁は15日朝、状況把握のため、職員13人を機動調査班として派遣した。収集した情報を基に詳しい分析を進める。

青木課長は「中越地震では発生4日後でも大きな余震が起きた。今後1週間程度は注意が必要」として注意を呼びかけている。

茨城県常総市の豪雨災害で、県が14日の段階で常総市の15人の行方不明者のうち9人の無事を確認していたことについて、同市の高杉徹市長は15日、「報道からの指摘があって知った」と話し、県から何も知らされていなかったことを明らかにした。

高杉市長は、15日午前9時の時点で県と情報交換をした際、「人数に変わりはない」と報告を受けたという。市は午前9時過ぎから行った報道関係者への説明でも、行方不明者について「変わったという情報はない」と説明。その後行われた市議会でも人数が変わったという報告はなかった。

一方、県は、県警の捜索などを通じて14日午後5時時点で9人の無事を確認、同日午後8時にはさらに5人の無事を確認していた。

高杉市長は行方不明者との連絡の取り方について「市でも県でもやっていて、それを毎日確認し合っている。常に県から情報が来ているわけではない」と述べた。