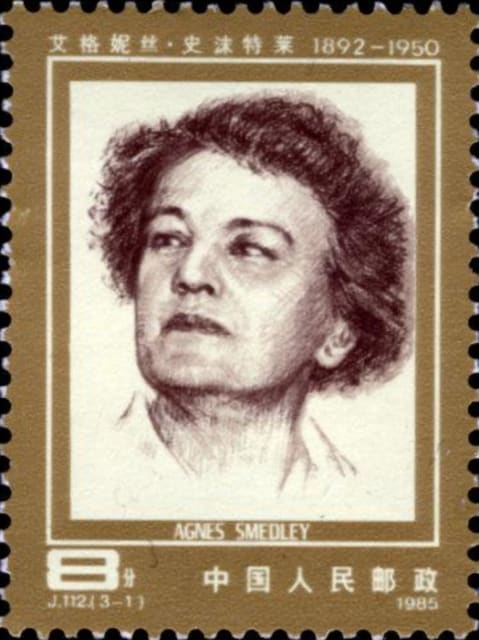

NITTOKUはモーター用の巻線機で世界首位

家電から自動車、産業機械まで幅広く使われ、現代生活に欠かせないモーター。

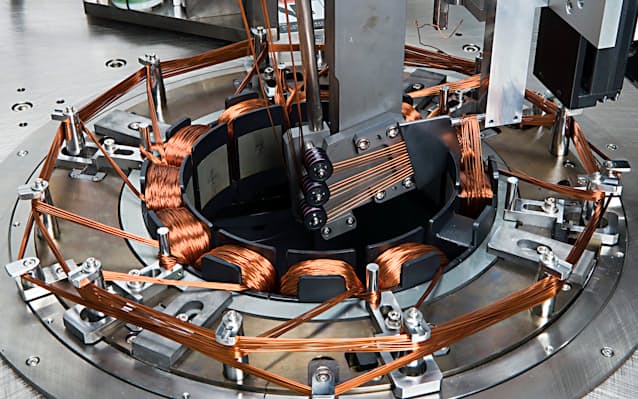

このモーター用に銅線をコイル状などに巻く自動巻線機はNITTOKUと小田原エンジニアリングの国内2社で世界市場の過半を握る。

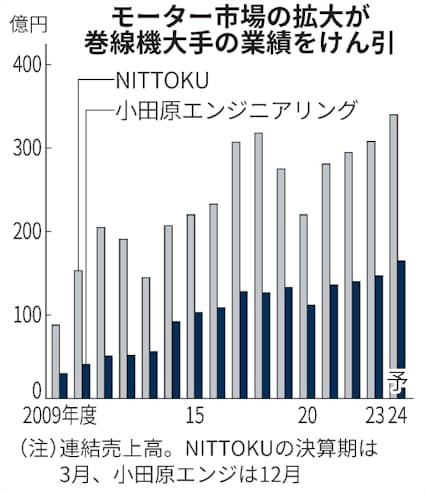

エコカーや家電向けの高性能モーターの成長を背景に、2社の業績は直近の10年間でそれぞれ2倍以上に拡大した。

世界シェア4割

「高い出力を出すため銅線をたくさん巻きたい。だが、巻きすぎると形が崩れやすくなり小型化するのが難しい。

その二律背反を両立させるのが当社の腕の見せどころ」。モーターの巻線機の世界最大手、NITTOKUの角田公司常務執行役員はこう強調する。

NITTOKUは銅線を自動で巻き付ける装置で4割弱(同社推定)の世界シェアをもつ。世界をリードする理由は、銅線を速くゆるみなく巻く細かな制御技術にある。

この技術により、モーターを小型軽量化したい自動車大手などの要望を受け、銅線を巻くスペースが年々狭まるなかでも、従来と同じかそれ以上の高出力を実現する。

制御技術は安川電機の協力を得て確立した。安川電機は半導体製造装置や工作機械の精密な動作を制御するモーターの大手。

モーターを止める際の精度は、JR東日本の山手線を列車が1周(約35キロメートル)したときに発車地点に誤差4ミリメートルで止める技術に例えられる。

この位置決め技術と、NITTOKUの銅線を巻く時の角度の付け方などに関する独自の設計ノウハウを組み合わせると、銅線を隙間無く高速で巻くだけでなく、競合他社よりもエネルギーロスの少ないコイルに仕上がる。角田氏は「(競合の)中国の巻線機メーカーではなかなかまねできない」と強調する。

業績は好調だ。2024年3月期は連結営業利益が前の期比34%増の41億円となり最高益だった。売上高は10年間で2.1倍になった。25年3月期も売上高は340億円と過去最高を見込む。人材採用に苦労する中堅・中小企業が多い中、M&A(合併・買収)の人員増を含め、今期末までに従業員数を約1200人と5年前の1.5倍にする計画を掲げる。

20年には商用のハイブリッド車(HV)やハイブリッド建機向けのモーターの開発で世界的に知られる、林工業所(岐阜県中津川市)の梶田効社長と共同出資会社IMD(同)を設立した。

米ゼネラル・モーターズ(GM)、韓国LG電子、独コンチネンタルなどの技術者が連日のようにIMDを訪れる。

梶田氏は複数のモーター関連企業からの誘いを見送り、NITTOKUと資本業務提携した。梶田氏は「NITTOKUの技術にひかれた」と説明する。

モーターの電動効率が95%近くに達し改善の余地が限られるなか、技術革新の可能性を探る研究開発に力を注ぐ。

IMDは技術開発に悩むモーター関連企業の駆け込み寺になっている(岐阜県中津川市)

国内では小田原エンジニアリングもNITTOKUに次ぐ巻線機大手として名をはせる。

家電や産業用機器など幅広い業種と取引するNITTOKUに対し、小田原エンジはHVや電気自動車(EV)の駆動モーターに強い。売上高の約8割をHVやEVの駆動用が占める。

テスラなど顧客

駆動モーターは銅線をコイルのように巻くのではなく「ヘアピン」式と呼ばれる製法が主流だ。

まず1本の銅線をU字に曲げ、モーターの中核部材である電磁鋼板を積み重ねたコアの外周に次々に差し込んでいく。挿入後は200カ所に及ぶ銅線の先端を溶接で接合する。小田原エンジはこの工程をわずか1.3秒でこなす。

高速の加工とともに、折り曲げた時の形状をそろえたり、挿入位置を10マイクロ(マイクロは100万分の1)メートル単位で制御したりする技術に定評がある。顧客は米テスラや日本の複数の自動車メーカーだ。

小田原エンジニアリングはHVやEVの駆動用モーターの巻き線機に強い

23年12月期の連結営業利益は前の期比2倍の20億円だった。直近10年間の増収率は2.6倍とNITTOKUを上回る。

24年1〜6月期は顧客の大型案件が下期にずれ込んだ影響で、巻線機事業の売上高は前年同期から半減したものの、24年12月期通期は過去最高の売上高(165億円)を見込む。

モーターの技術動向に詳しい静岡大学の朝間淳一教授は「モーターは機械、電気、化学、材料と高度なすり合わせの技術を要する。巻線機はニッチだが日本勢に一日の長がある領域」と話す。

サプライチェーン(供給網)の一角で存在感を示し、国内外の製造大手と連携しながら技術力を高めることが中堅・中小企業の勝ち残り策となる。

世界市場は年2000億円

23年の巻線機関連の世界市場は13億ドル(約2000億円)規模とみられ、32年までに25億ドル規模に増える見通し。

足元はNITTOKUと小田原エンジニアリングで計5〜6割の世界シェアを持つもよう。電動モーターの世界市場は28年までに約1819億ドルと21年から61%増えるとの予測もあり、巻線機は当面着実な成長が見込まれる。

海外の競合はスイスABBや独グローブ、独ティッセン・クルップなどで、近年は広東宗斉オートメーションなど中国勢の台頭も目立つ。

自動車業界ではトヨタ自動車グループや独ボッシュなど巻線機を内製する企業もある。

中国勢は低価格を武器に東南アジア市場などに攻勢をかけるほか、顧客の要望する製品を日本勢の半分から3分の1の期間で開発することもあるとされる。

今後、開発や生産を効率化するデジタル改革で海外勢に後れをとれば、日本の競争力が相対的に下がる可能性も否定できない。

(上阪欣史)

※掲載される投稿は投稿者個人の見解であり、日本経済新聞社の見解ではありません。

日本の基幹産業を支える優れた企業の記事、とても嬉しいです。

この記事にあるようにモータ技術は古くから磨かれ、現在は効率としては飽和状態ですが、新しい技術潮流も取り入れることで付加価値を上げていくことができます。

具体的には、高速回転化、レアメタルレス化、配線アルミ化、複合機能化、です。

モータの小型化のために3万回転を超える高速化に対応すること。

レアメタルを使わない巻線界磁方式(日産・アリア等が採用)に対応すること。

軽量化と低コスト化のためアルミ配線も模索すること。

そして各センサを内蔵させて多機能化させること、で、より付加価値を高めながら日本の独自性を示すことができると考えています。

日本の会社数の9割超を占める中堅・中小企業に注目が集まっています。

日本経済の再生に向けて、中堅中小の成長と大幅な賃上げが欠かせなくなっているためです。独自技術を武器に世界に挑む経営者も増えており、最新情報と分析を通じ、変貌する「Small&Medium business」の最前線に迫ります。

- 【連載一覧】

続きを読む